機械要素

機械要素 2025-04

機械要素

機械要素  設計の基礎知識

設計の基礎知識 おねじ加工の「逃がし加工」とは?目的・設計ポイント・実例を解説!

動力選定

動力選定 クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター)の特性と選定ポイント

動力選定

動力選定 動力選定で欠かせない “回生” の基礎と設計ポイント

動力選定

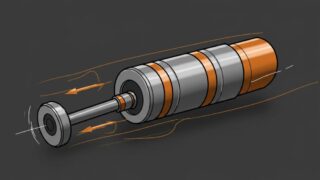

動力選定 サーボモーターの減速機選定ポイントと注意点を徹底解説!【最適な回転速度とトルク】

動力選定

動力選定 【初心者向け】平均速度と最大速度の違いと注意点

動力選定

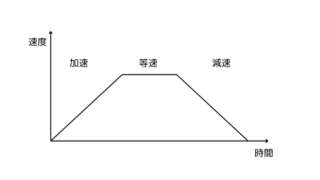

動力選定 機械設計における速度と加減速度とは?初心者でもわかる基礎知識【速度の計算例】

動力選定

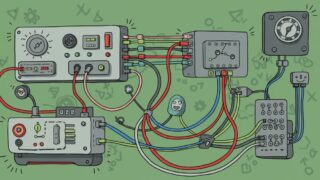

動力選定 機械設計で見落としがちな【電気配線】 通り道を確保する重要性とは?

動力選定

動力選定 可動部の電気ケーブルの注意点と選定ポイント【ロボットケーブル】

就職・転職

就職・転職 異なるCADソフトでも大丈夫!機械設計の転職時に知っておきたい対策と注意点

就職・転職

就職・転職 転職先でCADソフトが変わる…そんな不安を解消する通信講座「e-Groove」とは?

機械要素

機械要素