板金加工は、薄い金属板を切断・曲げ・溶接などの工程を経て、

さまざまな形状の部品を作る加工方法です。

自動車・家電・機械・建築など幅広い分野で使用され、

軽量かつ高精度な部品を製作できるのが特徴です。

設計段階で板金加工の特性を理解し、

適切な形状や材料を選定することが、

コスト削減や品質向上のカギとなります。

この記事では、板金加工の基本と

設計時のポイントについて解説します。

板金加工の主な特徴

板金設計時のポイント

板厚を統一する

異なる板厚を使うとコストが上がる

👉 できるだけ同じ板厚で設計し、材料コストを削減

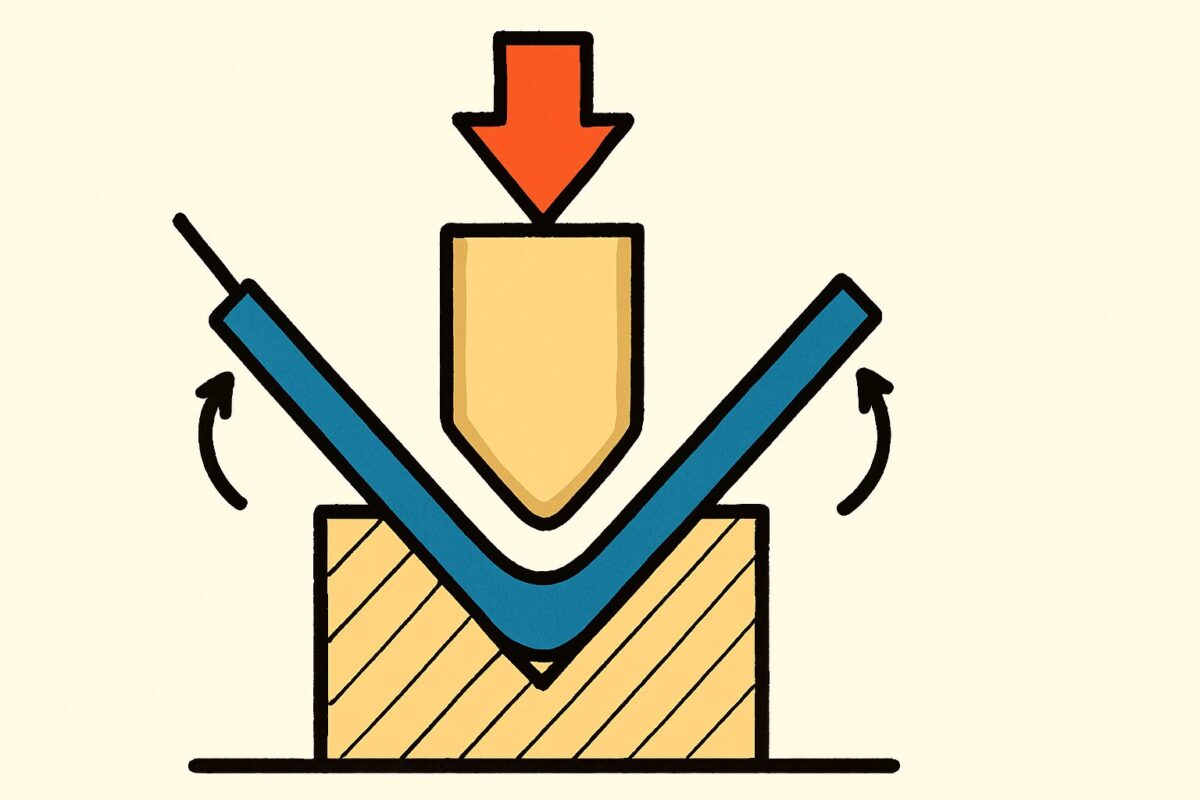

曲げR(アール)の設定

板金の曲げ加工には「曲げ半径(R)」が必要

👉 Rが小さすぎると割れの原因になるため、適切な曲げ半径を指定

曲げ方向を統一する

複雑な曲げがあると加工費が高くなる

👉 曲げ方向を統一し、シンプルな設計にすることでコスト削減

穴の配置を最適化

曲げ部に近すぎる穴は変形しやすい

👉 穴は曲げ部から十分に離して設計する

組み立てを考慮する

ネジ・カシメ・溶接など、最適な固定方法を選ぶ

👉 組み立てがスムーズにできるように設計する

板金加工は、軽量で強度のある部品を効率よく製造できる方法です。

設計時には、曲げや穴の位置、板厚の選定などを適切に行い、

加工しやすくコストを抑えた形状を考えることが重要です。

適切な設計を行うことで、

精度の高い製品を低コストで製造でき、

品質の向上につながります。

曲げ加工時の注意点

曲げR(アール)を適切に設定する

曲げ半径が小さすぎると、割れや変形が発生する

👉 材料の種類に応じて適切なRを設定

(例:鉄板なら板厚の1.0~1.5倍が目安)

曲げ部の穴や切り欠きの位置に注意する

曲げ部の近くに穴を配置すると、穴が変形してしまう

👉 穴の中心は曲げ部から「板厚×3」以上離す

曲げ方向と繊維方向(材料の圧延方向)を考慮する

圧延方向(繊維方向)に直角に曲げると、割れやすい

👉 可能な限り、圧延方向と平行に曲げる

曲げ戻り(スプリングバック)を考慮する

曲げた後に材料が少し元の形に戻る現象が発生する

👉 適切な角度補正を行う

(例:90°曲げなら、少し狭い88°で加工)

曲げ加工の順番を考える

複雑な形状では曲げる順番を間違えると加工ができない

👉 干渉を避けるため、加工工程を事前に確認する

曲げ公差を適切に設定する

曲げ加工では±0.1mmの高精度は難しい場合がある

👉 一般的な曲げ公差(±0.2mm~±0.5mm)を考慮する

板金の曲げ加工では、曲げ半径・穴の位置・材料の繊維方向・

曲げ戻り・加工順番・公差設定などを考慮することが重要です。

適切な設計を行うことで、加工しやすく、精度が高く、

コストを抑えた部品を作ることができます。

曲げ加工の特性を理解し、

より良い設計を目指しましょう!

曲げ加工が向いている材質とは?

板金加工において、曲げ加工は最も一般的な加工方法の一つです。

しかし、材質によって曲げやすさが異なり、

適切な選定をしないと割れ・変形・スプリングバック(曲げ戻り)などの問題が発生します。

本項では、曲げ加工に適した代表的な材料(SPCC・SPHC・SS400・SUS304)について、

それぞれの特性と注意点を解説します。

曲げ加工に向いている材質と特徴

SPCC(冷間圧延鋼板)・SPHC(熱間圧延鋼板)

▶ 特徴

▶ 曲げ加工のポイント

▶ 向いている用途

- 一般的な機械部品、シャーシ、ブラケット、カバー類

SS400(一般構造用鋼)

▶ 特徴

▶ 曲げ加工のポイント

▶ 向いている用途

- 構造フレーム、架台、ブラケット、支持部品

SUS304(ステンレス鋼)

▶ 特徴

▶ 曲げ加工のポイント

▶ 向いている用途

- 食品・医療機器、屋外機器、耐食性が求められる部品

| 材質 | 特徴 | 曲げ加工のポイント |

|---|---|---|

| SPCC (冷間圧延鋼板) | 表面が滑らかで寸法精度が高い | 板厚の1.0倍以上の曲げR |

| SPHC (熱間圧延鋼板) | 加工性が良くコストが低い | 酸化スケールの処理が必要 |

| SS400 (一般構造用鋼) | 強度が高く加工しやすい | 繊維方向に注意 板厚1.2~1.5倍の曲げR |

| SUS304 (ステンレス鋼) | 耐食性が高いが加工硬化しやすい | スプリングバック対策 板厚1.5倍以上の曲げR |

曲げ加工を成功させるには、材質ごとの特性を理解し、

適切な曲げ半径や加工方法を選定することが重要です。

適切な設計を行い、加工性・コスト・品質のバランスを

取った製品作りを目指しましょう!

まとめ

板金加工は、コスト・強度・精度のバランスを取るのに優れた加工方法です。

しかし、適切な設計をしないと加工コストが増加したり、

組立時の問題が発生することもあります。

設計時には、以下のポイントを押さえることが重要です。

▶ 材料の選定(SPCC、SUS304 など用途に応じて選ぶ)

▶ 曲げ加工の特性(最小曲げ半径やスプリングバックを考慮)

▶ 加工しやすい形状(抜き加工・溶接のしやすさを意識)

▶ 公差設計(過剰な精度を避け、適正なコストを確保)

板金加工の特性を理解し、設計段階で加工性を考慮することで、

品質向上とコスト削減を両立できます。

ぜひ、実際の設計に活かしてみてください!

コメント