機械部品の図面を見ていると、

「テーパー形状」と呼ばれる部分をよく目にします。

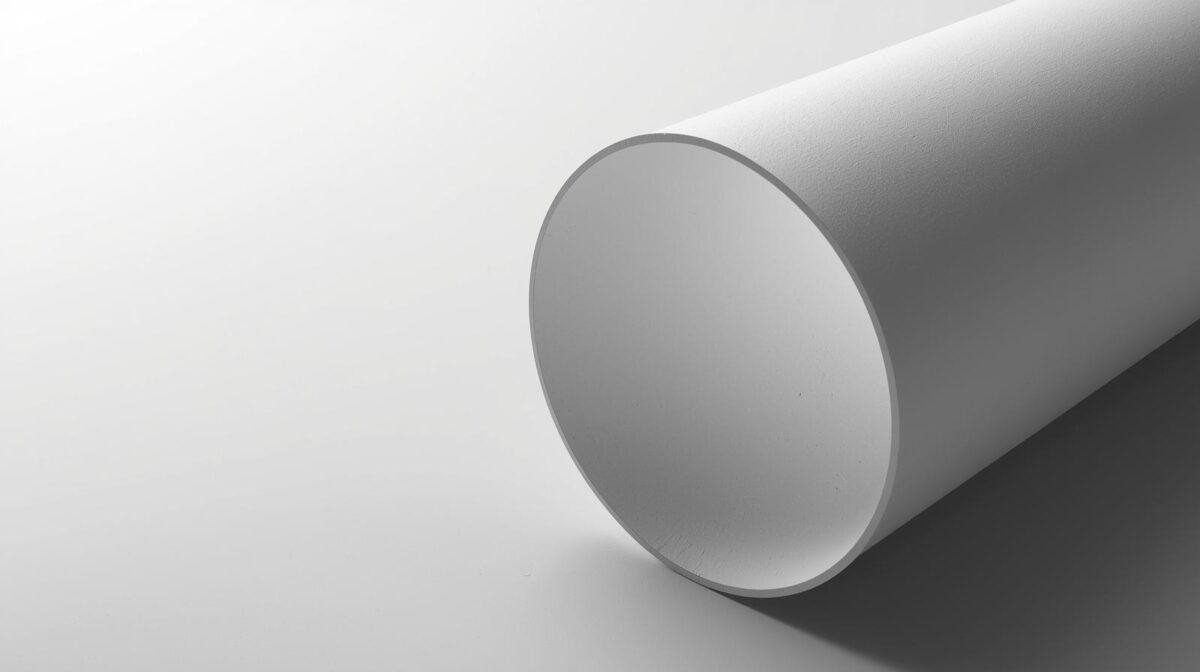

テーパーとは、軸や穴が先端に向かって

少しずつ細く(または太く)なっている円すい形状のことです。

見た目は単純ですが、設計や加工の観点からは意外と奥が深い要素です。

この記事では、テーパー形状の基本知識から加工方法、

設計時の注意点までを初心者にも分かりやすく解説します。

テーパー形状とは?

テーパーの定義

テーパーとは、一定の長さに対して直径が徐々に変化していく形状を指します。

たとえば、軸の直径が先端に向かって細くなっている場合、それは「テーパー軸」と呼ばれます。

一般的には以下のような表記で示されます。

テーパー比(1:N)= 長さ方向に対する直径変化の割合

たとえば「1:20」の場合、長さ20mmあたりで直径が1mm変化することを意味します。

テーパー形状が使われる理由

テーパーは単なるデザインではなく、機能上の意味を持ちます。

主な理由は次の3つです。

① 自動芯出し効果

軸と穴の双方をテーパー形状にすると、中心を自然に合わせることができます。

このため、主軸や工具の取付け部など、

高精度の芯合わせが必要な部分によく採用されます。

② 抜け止め・固定効果

わずかな角度のテーパーは、差し込むことで強固に固定される性質があります。

代表的な例が「モールステーパー」で、

工作機械の主軸やドリルチャックなどに使われています。

③ 組立・脱着のしやすさ

大きなテーパー角度を設けると、部品同士の着脱がしやすくなります。

例えば、型の位置合わせピンや治具のガイドピンなどでは、

軽いテーパー(案内テーパー・テーパーガイド)をつけることで組付け性を高めます。

テーパーの種類と用途

| テーパーの種類 | 主な用途 | 備考 |

|---|---|---|

| モールステーパー | ドリル、主軸、工具取付部 | 自動芯出し・自己保持 |

| 平テーパー(小角度) | 軸と穴のはめあい | 自己保持効果あり |

| 大角度テーパー | ガイドピン、位置合わせ | 抜き差し容易 |

| テーパーネジ | 配管接続 | 気密性を高める |

| テーパーピン | 位置決め・固定 | 繰返し精度が高い |

テーパー形状の加工方法

テーパー形状は、加工機械の種類や精度要求によって方法が異なります。

① 旋盤でのテーパー加工

最も一般的な方法です。

旋盤の刃物台を角度をつけて送り、円すい形状を削り出します。

精度の高いモールステーパーなどでは、

角度設定を慎重に行い、ゲージで確認します。

② フライス盤・マシニングセンタでの加工

穴側のテーパー加工では、

テーパーリーマーやテーパーエンドミルを使用します。

また、CNCマシニングでは傾斜面を3D加工することも可能です。

③ 研削加工

高精度が求められる軸受部や主軸などは、

仕上げにテーパー研削盤を使用します。

焼き入れ後の仕上げなど、

ミクロン単位の精度が必要な場合に用いられます。

テーパー形状の設計時の注意点

① テーパー角度の定義を明確にする

テーパーを図面に記載する際は、以下のいずれかを指定します。

どの基準で定義しているかを明確にしないと、

加工ミスや組立不良の原因になります。

② テーパー方向の基準を示す

穴の方向なのか、軸の方向なのかを間違えると致命的です。

図面では必ず「大径側」「小径側」を注記しておきましょう。

③ はめあいと保持力の関係を理解する

テーパー角度が小さいほど、摩擦によって自己保持が強くなります。

逆に角度が大きいと、抜けやすくなります。

用途に応じて角度を選定しましょう。

| 用途 | テーパー角度 | 備考 |

|---|---|---|

| 固定用(自己保持) | 1/20以下 | モールステーパーなど |

| 位置決め・案内用 | 1/10〜1/5程度 | ガイドピンなど |

| 脱着用 | 1/5以上 | 型合わせなど |

④ 加工誤差の影響を考慮する

テーパー角度は、わずか0.1°の誤差でも径方向で大きくズレます。

特に長いテーパーでは、角度誤差が大径側で大きく増幅するため注意が必要です。

まとめ:テーパーは「小さな角度で大きな役割」

テーパー形状は、芯出し・固定・位置合わせといった

機能を1つで実現できる優れた構造です。

一方で、角度設定や加工精度を誤ると、

機能不全や組立不良を招きやすい要素でもあります。

設計段階では以下を意識しておきましょう。

▶ 角度・寸法・方向を正確に指定する

▶ 用途に応じてテーパー角度を選ぶ

▶ 加工・測定のしやすさを考慮する

テーパーは単なる円すい形ではなく、

「設計者の意図を形にするための精密な機能部位」です。

機械設計の基礎として、

その原理と扱い方をしっかり理解しておくことが大切です。

コメント