― なぜ公差が重要なのか?どう考えればいいのか? ―

機械設計を始めたばかりの人が最初に

つまずきやすいテーマのひとつが「公差(こうさ)」です。

「そもそも公差って何?」

「できるだけ精密に作ればいいんじゃないの?」

そんな疑問にお答えするべく、

この記事では公差の基本的な考え方をやさしく解説します。

公差とは?簡単に言うと…

公差とは、「寸法の許容範囲」のことです。

たとえば、あるシャフトの設計寸法が「φ10.00mm」だったとします。

でも、実際に加工するとまったく同じ10.00mmにはなりません。

工具の精度や材料のばらつき、温度変化などによって少しズレます。

そこで設計者は「±0.05mmまでOK」といったように、

誤差の範囲(公差)をあらかじめ許容します。

つまり公差は、

「このくらいまでズレても機能に問題ないよ」

という設計上のゆとりです。

なぜ公差が重要なの?

公差の設定は、部品の組立・動作・コストすべてに影響します。

つまり、公差は、

「機能を満たしながらコストを抑えるためのバランス調整」なのです。

初心者がやりがちなNG例

初心者の設計者がよくやってしまうのが、

「すべての寸法に厳しい公差を入れる」というパターン。

🔍 例)

すべての穴に「±0.01mm」と指定

→ 加工業者「コスト爆上がりです!」

設計段階で「とりあえず高精度にしておけば安心」と思いがちですが、

必要以上の精度は無駄なコスト・手間につながります。

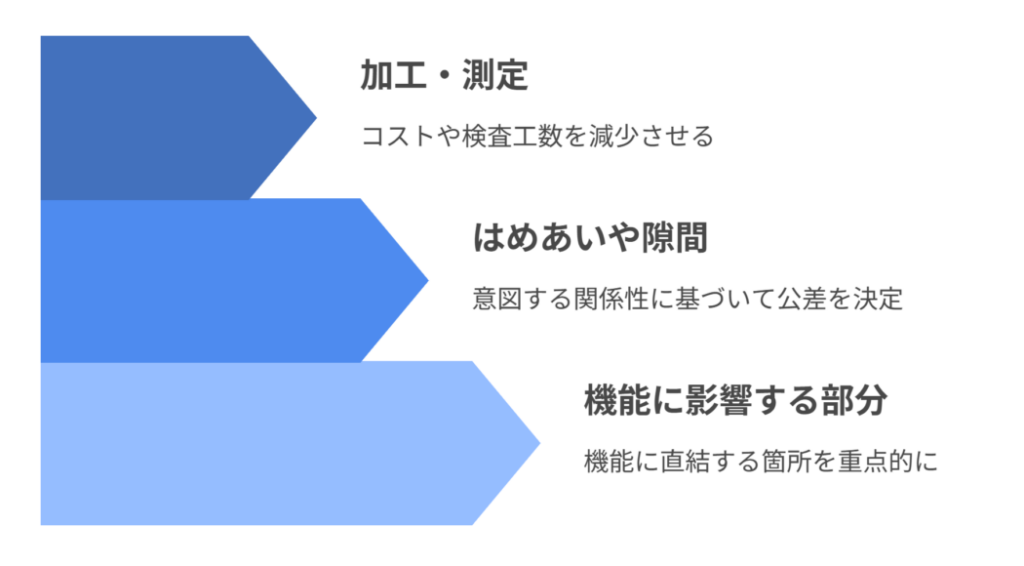

公差の基本的な考え方(3ステップ)

初心者は、まず以下の3ステップで公差を考えてみましょう。

① 機能に影響する部分を見極める

すべての部位に厳しい公差は不要。

「ここがズレると組立できない」

「ここが緩いと漏れる」

など機能に直結する箇所を重点的に。

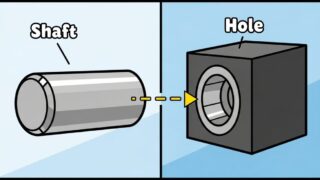

② はめあいや隙間を想定する

「はまり具合」「すきま」「クリアランス」などの

意図する関係性に基づいて公差を決定。

③ 加工方法・測定方法を考慮する

加工しやすい寸法・測定しやすい公差にしておくと、

コストや検査工数が減少します。

公差を決める前に!機能に影響する部分の見極め方

― 公差をムダに厳しくしないための基本ステップ ―

機械設計で公差を決めるとき、

「どの部分に厳しい公差が必要なのか?」という判断はとても重要です。

すべての寸法に高精度な公差を入れてしまうと、

コスト増・加工難度アップ・納期遅延につながる可能性があります。

そこで本項では、初心者の方でもできる

「機能に影響する部分の見極め方」をわかりやすく解説します。

なぜ「見極め」が必要なの?

機械設計のゴールは「ちゃんと動くこと」です。

そのために必要な部分だけを高精度にし、

それ以外は“ゆるく”設計することが、

効率の良い公差設計です。

例えるなら、

「ネジで固定するだけのカバー」と「回転精度が求められるシャフト」では、

求められる精度がまったく違うということです。

機能に影響する部分を見極める3つのステップ

「接触・相手物との関係」を洗い出す

まずは、部品が何と接触するのか、どう関わるのかを見てみましょう。

| 関係する相手 | 具体例 |

|---|---|

| 軸と穴 | 回転・はめあい(例:軸受、歯車のボス) |

| 穴とボルト | 固定・位置決め(例:取付穴) |

| 溝とキー | トルク伝達(例:キー溝) |

| ガスケット面 | シール性(例:液体漏れ対策) |

接触して機能に関わる部分=精度が必要な部分です。

「ずれると困る機能」を洗い出す

以下のような“ズレると困る現象”が起こる部分は、公差の検討が必要です。

| 機能 | ズレると起こる不具合 |

|---|---|

| はめあい | ガタつく/入らない/回らない |

| シール面 | 漏れる/気密不良 |

| 歯車の位置 | 異音/かみ合わない |

| ピンの位置 | 組立できない/位置決めできない |

| 取付位置 | 他部品との干渉/誤組立 |

「ここがずれると致命的」という部分をピックアップ!

「設計意図を再確認」して優先度を決める

最後に、その部位にどの程度の精度が本当に必要か?を考えましょう。

🔍 たとえば、、、

ここで重要なのは、

「設計の目的に対して最小限の精度で済ませる」という発想です。

実例で解説:どこが“機能に影響する”?

例1:シャフトと軸受

| 部位 | 機能 | 公差の重要性 |

|---|---|---|

| シャフト径 | 回転精度/ガタの防止 | ◎(h7など) |

| 軸受の位置 | 組立・保持 | ◯ |

| シャフトの長さ | カバーとの干渉 | △(±0.2でOKなど) |

シャフト径は機能直結なので厳しく、それ以外は機能に応じてゆるく。

例2:板金カバー

| 部位 | 機能 | 公差の重要性 |

|---|---|---|

| 取付穴 | ボルト固定 | △(±0.5mm程度でOK) |

| 外形 | 外観のみ | ×(厳密不要) |

| 穴ピッチ | 他部品との位置合わせ | △(±0.2~0.5) |

精度はそこまで必要ないが、組立や見た目のバランスに配慮。

設計者が気をつけたいチェックリスト

機能を見極めれば、ムダな精度はいらない!

公差を考えるうえで最も重要なのは

「精度をかける“必要がある場所”だけに絞ること」です。

ムダな公差は、ムダな加工とコストにつながります。

まずは今回紹介した3ステップで、

✔ どこが重要か?

✔ なぜそこが精度を要するのか?

✔ どのくらいの公差で足りるのか?

を一つずつ見極めていくことが、効率的で品質の高い設計につながります。

実務でよく使われる公差例(ざっくり)

| 機能 | 公差の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| ボルト穴の位置 | ±0.2~0.5mm | 多少ズレても組立可能・一般公差で可 |

| 軸と穴のはめあい | H7/h6など | JISのはめあい公差に基づく |

| 精密位置決めピン | ±0.01~0.02mm | 高精度な加工必要 |

| 外形寸法 | ±0.2~0.5mm | 外観に関係、精度はほどほどでOK |

実際の公差設定は、使用環境や機能に応じて判断しましょう。

公差設計で大切なこと

設計者の腕の見せ所は、最小限の公差で最大限の機能を出すことです。

まとめ:公差設計の基本は「必要なところに、必要なだけ」

公差とは、単なる数値ではなく

「製品の機能・コスト・加工性」を左右する設計の重要な要素です。

すべてに厳しい公差をつけるのではなく、

「どこが機能に直結するか」

「どこまでのズレなら許容できるか」

を見極めて、最小限の精度で最大の効果を出すことが、

公差設計の基本です。

初心者の方はまず、

「寸法に公差を入れる目的」と「機能に影響する部分」を

意識することから始めましょう。

これができるようになると、

より実用的で合理的な設計ができるようになります。

コメント