自転車が走り出すと倒れにくくなるのはなぜ?

ドローンが空中で安定して飛んでいられるのはなぜ?

ロケットや飛行機がまっすぐ進めるのはなぜ?

――その秘密は、「ジャイロ効果」にあります。

この不思議な現象は、

“回転するものは、姿勢を保とうとする”

という自然の法則に基づいています。

今回は、機械設計にも関わる「ジャイロ効果」について、

初心者にもわかりやすく解説します。

ジャイロ効果とは?一言で言えば…

回転している物体は、向きを変えにくくなる性質を持つ

この現象が「ジャイロ効果」です。

たとえば、コマを思い出してください。

止まっているとすぐ倒れるのに、

回すとピンと立ってしばらく倒れませんよね?

それがまさにジャイロ効果の力です。

原理:角運動量とその保存

ジャイロ効果は、物理の「角運動量保存の法則」に基づいています。

- 物体が回転すると「角運動量」というエネルギーを持ちます。

- 一度生じた角運動量は、外から力(トルク)を加えない限り変わらないという性質があります。

- このため、回転体は“今の回転方向”を維持し続けようとするのです。

つまり、回っている間は、向きを変えるのが難しくなる=姿勢が安定するというわけです。

実際の例で理解しよう!

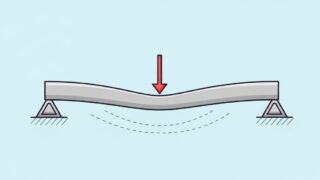

自転車がまっすぐ進む理由

自転車の前輪・後輪が高速で回っていると、

ジャイロ効果によって「姿勢を維持する力」が働きます。

これが、走っているときは倒れにくく、止まると倒れやすい理由です。

飛行機・ロケットの姿勢制御

航空機や宇宙ロケットにも、「ジャイロスコープ」という回転体を内蔵し、

飛行姿勢の安定や方向検知に活用しています。

どんなに速く動いても、回転軸の方向を保ち続けられるので、

方向感覚の「基準」として使えるのです。

ドローンやロボットにも

ドローンは、各モーターの回転によって得られる

ジャイロ効果をセンサーで検出し、

リアルタイムでバランス制御しています。

ロボットも同様に、転倒防止や歩行制御に

ジャイロセンサーが活躍中です。

ジャイロ効果の応用例(機械設計の視点)

| 応用分野 | 内容 |

|---|---|

| 姿勢制御 | ドローン、二輪ロボット、ジャイロスコープ |

| センサー | スマホの傾き検知、ゲーム機の動作入力 |

| 安定装置 | 船のローリング防止装置(スタビライザー) |

| 機械設計 | 回転体の動作中にブレを抑える工夫、モーターの軸ブレ対策など |

機械設計においても、回転部品の安定性やブレ対策、

センサーの活用などに関係する重要な現象なのです。

注意点:万能ではないジャイロ効果

ジャイロ効果と慣性モーメントの関係とは?

~ 回転の安定性を生む“重さの分布”のヒミツ ~

「ジャイロ効果」は、回転するモノが姿勢を保とうとする性質。

これによって自転車は倒れにくくなり、

ドローンは安定して空中に浮かび、

宇宙でも方向を保つことができます。

でも、その安定性にはもう一つ大切な要素があります。

それが――

「慣性モーメント」です。

今回はこの「ジャイロ効果」と「慣性モーメント」が、どう関係しているのか?

初心者の方でもイメージできるように、わかりやすく解説します。

まずはジャイロ効果のおさらい

ジャイロ効果とは、「回転する物体が向きを変えにくくなる現象」です。

これは物理の「角運動量保存の法則」に基づいていて、

外から余計な力(トルク)が加わらなければ、

回転している物体は回転の向き(姿勢)を保ち続ける。

という性質があります。

角運動量って何?

ジャイロ効果の原理となる「角運動量(かくうんどうりょう)」は、

以下の式で表されます。

角運動量(L) = 慣性モーメント(I) × 角速度(ω)

つまり、

回転の安定性(角運動量)は

「どれだけ重く・どれだけ速く回っているか」で決まるんです。

ここで出てくる「慣性モーメント(I)」が、

ジャイロ効果の強さを左右するカギです。

慣性モーメントとは?

慣性モーメントとは、回転に対する「動きにくさ」や「止めにくさ」を表す指標です。

が大きく関係しています。

たとえば

同じ重さの鉄の棒でも、

両端に重りがある場合と中心に重りがある場合では、

回転しにくさが違います。

回転軸から遠くに質量があるほど、

慣性モーメントが大きくなる=姿勢を変えにくくなります。

つまり、“重くて外周に重さがあるものほど

” ジャイロ効果は強くなるということです。

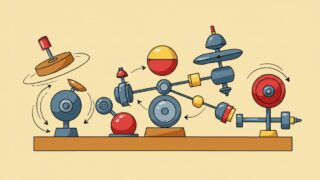

ジャイロ効果 × 慣性モーメント の実例

自転車のホイール

軽いスポークに対して、

外周にゴムタイヤがあるため慣性モーメントが大きい。

よって走行中は姿勢が安定し、倒れにくい。

フライホイール(回転エネルギーの蓄積装置)

大きな慣性モーメントを持つ円盤を高速回転させることで、

安定したエネルギー供給や回転速度の安定に貢献。

一度回せば、止まりにくくブレにくい設計。

ジャイロスコープ(姿勢検知器)

内部の回転体が高慣性モーメント × 高速回転により、方向を保ち続ける。

飛行機、ロケット、スマホなどに内蔵され、傾きを正確に検知。

機械設計での活用ポイント

| 利用例 | 解説 |

|---|---|

| 安定性が必要な回転体 | 慣性モーメントを大きくして、ブレや振動を抑える (例:研削盤の砥石など) |

| 省エネ回転 | 慣性モーメントを小さくして、起動や停止を速く・軽くする (例:ロボットの関節など) |

| ジャイロ効果の活用 | 慣性モーメントの大きい回転体を姿勢安定に使う (例:自立型ロボットや安定装置) |

設計では「動かしやすさ」と「安定性」のバランスを考え、

慣性モーメントを調整することが重要になります。

ジャイロ効果を支える「慣性モーメント」

📌 ブレない設計、止まらない安定性――それを生み出すのが慣性モーメントです。

回転を設計するなら、ぜひ「ただの重さ」ではなく

「どこに重さがあるか」も意識してみてください。

あなたの設計が、よりスマートで信頼性のあるものになりますよ!

まとめ:回転が生む“姿勢を守る力”

▶ ジャイロ効果とは、回転することで姿勢が安定する現象。

▶ 原理は「角運動量保存の法則」によるもの。

▶ 自転車、飛行機、ドローンなど、あらゆる機械の姿勢制御に活用されている。

▶ 設計では、回転体のブレ抑制やジャイロセンサーの活用がポイントになる。

「動くものを安定させたい」なら、回転の力を味方につけよう。

ジャイロ効果は、設計の現場においても“見えないけれど頼りになる力”です。

これを知っておけば、よりスマートな構造や安定した動作を実現できるでしょう。

コメント