コップの中の水をぐるぐる回すと、

水が外側に押し付けられてこぼれそうになりますよね?

これは「遠心力(えんしんりょく)」という力が働いているからです。

でも、なぜ回しているだけで外側に引っ張られるのでしょうか?

この記事では、初心者向けに遠心力の仕組みをわかりやすく解説します。

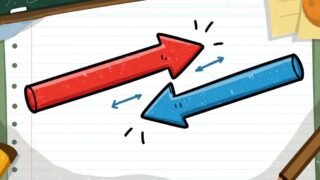

回転運動には「内向きの力」が必要?

まず前提として、

物体がまっすぐ動こうとする性質=「慣性(かんせい)」が

あることを思い出してください。

たとえば…

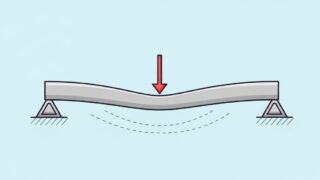

でも、ぐるぐると「円を描いて回る」ためには、

そのまま外に飛んでいこうとする物体を

内側に引っ張る力(向心力)が必要になります。

なぜ遠心力は「外に引っ張られる力」なの?

― 回転運動と見かけの力をやさしく解説 ―

車がカーブを曲がるとき、

体が外に倒れるような感覚を感じたことはありませんか?

これは「遠心力(えんしんりょく)」による現象です。

でも、この力はちょっと不思議です。

実際に外から引っ張っているわけではないのに、

どうしてそんなふうに感じるのでしょうか?

遠心力とは「外に引っ張られるように感じる力」

遠心力とは、自分自身が回転運動しているときに感じる、外向きの力のことです。

たとえば、こんな経験はありませんか?

- 🎢 ジェットコースターがカーブを曲がると、体が外に投げ出される感じ

- 🧺 洗濯機の脱水で、洗濯物が外側の壁にピッタリくっついている

- 🚗 車がカーブを曲がるとき、体が反対方向に倒れるような感じ

これが「遠心力」です。

つまり、「外に引っ張られるように感じる力」なんですね。

実際には何が起きているの?

実は、体は「まっすぐ進もう」とする性質(=慣性)を持っています。

でも車やコースターは内側に向かってカーブを曲がるので、

自分の体がその動きについていけず、外に置いていかれるように感じるのです。

この感覚が、私たちが体験する「遠心力」の正体です。

「遠心力」は物理的には“存在しない”力?

専門的には、遠心力は「見かけの力(仮想的な力)」と呼ばれています。

なぜなら…

- 回転していない外側から見れば、物体はまっすぐ進もうとしているだけ

- 実際に作用しているのは「内向きの力(=向心力)」

つまり、「外に引っ張っている力」は本当は存在せず、

自分が回っている側から見たときだけ現れる錯覚のような力なのです。

でも設計では遠心力を「考慮」する!

「錯覚なら無視していいのでは?」

と思うかもしれませんが、そうはいきません。

たとえば高速で回る機械では…

このように、「見かけの力」であっても

設計・安全対策では無視できない重要な要素です。

よくある遠心力の応用・例

| 例 | 説明 |

|---|---|

| 洗濯機の脱水 | 遠心力で水を布から引き離して外に飛ばす |

| 遠心分離機 | 液体中の成分を質量差で分ける |

| 回転工具 | 外周が遠心力で変形しやすいため、バランスが重要 |

| 自動車のカーブ | タイヤや車体に遠心力がかかるので、安定性が求められる |

✅ 遠心力とは、「回転運動の中で外に引っ張られるように感じる力」

✅ 実際には内向きの力(向心力)で曲げている

✅ 遠心力は「見かけの力」だけど、設計では現実的な影響を持つ

✅ 回転体の安全性・安定性を考えるうえでとても重要な要素

回転するものには、必ず「遠心力の影響」を考える必要がある。

実際に存在するかどうかではなく、「どう感じるか・どう作用するか」が設計には大切!

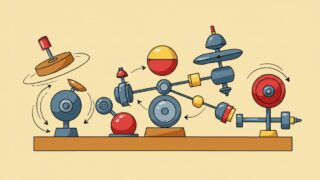

機械設計での遠心力の役割とは?

― 実例と注意点をやさしく解説 ―

「遠心力(えんしんりょく)」と聞くと、

ジェットコースターや車のカーブを思い浮かべる方も多いかもしれません。

でも実は、機械設計の現場でも遠心力はとても重要なテーマです。

特に、回転する装置や部品を設計する場合は、

遠心力の影響を無視すると大きな事故や故障につながることもあります。

よくある遠心力の使用例とその影響

| 使用例 | 遠心力の影響 |

|---|---|

| 遠心分離機 | 液体や成分を外側に押し出し、 比重の違いで分離する仕組み |

| 回転部品(歯車・回転軸など) | 高速回転時にわずかなバランスの乱れが 大きな振動や破損の原因に |

| 自動車のタイヤ・ホイール | 高速走行時の振動を抑えるために、 厳密なバランス調整が必要 |

| 洗濯機の脱水槽 | 衣類に残った水分を外側へ飛ばす =遠心力を活かした効率脱水 |

これらはすべて、回転中に働く「外に向かう力」=遠心力を利用、または考慮している例です。

設計での注意点

遠心力は回転が速くなるほど急激に強くなるという特徴があります。

遠心力の計算式

遠心力(F)は以下の式で表されます。

\(\displaystyle F=m⋅ω^2⋅r\)

または、

\(\displaystyle F=\frac{m・v^2} {r}\)

用語の意味

- r:回転半径(m)

- F:遠心力(N)

- m:質量(kg)

- ω:角速度(rad/s)

- v:回転体の接線速度(m/s)

遠心力の強さは…

- 回転半径(r) × 回転速度(ω)の二乗(²) に比例

→ 回転が速い or 半径が大きい → 遠心力が非常に大きくなる!

どうして回転半径と「比例」になるの?

▶ 角速度 ω が一定のとき

\(\displaystyle F=m⋅ω^2⋅r\)

→ この式からわかるように、半径 r に比例しています。

つまり、回転速度が一定なら、

半径が大きいほど遠心力も大きくなるということです。

「半比例」となるケースは?

もし接線速度 v を一定に保つ(たとえば回転体の表面速度を一定)と仮定した場合

\(\displaystyle F=\frac{m・v^2} {r}\)

→ この場合、遠心力は半径に反比例します。

しかしこれは、「外周速度は一定だけど、半径を変える」という

特殊な条件の話で、機械設計の多くでは角速度を基準にするため、

通常は「半径に比例」する式を使います。

| 状況 | 半径との関係 | 使用例 |

|---|---|---|

| 角速度が一定 | 比例する | モーター、ファン、ローターなど多くの機械設計で一般的 |

| 接線速度が一定 | 反比例する | 流体機械の設計や一部理論上の考察で使う |

設計の現場では、「遠心力 ∝ 半径」と覚えておくのが基本です!

そのため、次のような設計上のポイントに注意が必要です。

注意ポイント1:バランスの取れた回転体にする

- ほんの少しの重さの偏りでも、遠心力で振動が大きくなります。

- 高速で回る機械ほど、バランス調整(バランシング)が重要です。

注意ポイント2:回転体の強度をしっかり確保

- 特に外周部は遠心力が大きくなるので、破損リスクが高まる。

- 強度の高い材料を使ったり、構造に補強を入れたりする必要があります。

注意ポイント3:ベアリングや軸の設計にも配慮

- 遠心力により、軸受(ベアリング)やシャフトに大きな荷重がかかります。

- 材料の選定や潤滑、振動吸収の工夫が必要です。

✅ 遠心力は、回転運動における重要な力の一つです。

✅ 加速度的に大きくなるため、高速回転機械では必ず考慮が必要。

✅ バランス・強度・支持構造(軸・ベアリング)が設計のカギになります。

✅ 遠心力を「利用」する機械もあれば、「対策」しなければならない場面もあります。

遠心力は「見かけの力」でも、設計ではリアルな影響を及ぼします。

安全で高性能な機械を作るためには、遠心力の理解が欠かせません!

まとめ:遠心力とは?

▶ 遠心力は「外側に引っ張られるように感じる力」

▶ 実際はまっすぐ進もうとする慣性と、内側へ引っ張る力(向心力)のせめぎ合い

▶ 機械設計では「見かけの力」でも無視できない重要な現象

回転運動=まっすぐ進みたいのを“無理に曲げている”状態。

それを感じるからこそ、「外に引っぱられる」ように感じるんですね。

コメント