「自分は機械設計だから、電気のことは専門外…」

そう考えていませんか?

しかし、現代のモノづくりにおいては、機械と電気は切っても切り離せない関係。

特に、自動機やFA装置、ロボットなどでは、「メカ(機械)」と「エレキ(電気)」の融合=メカトロニクスが当たり前になっています。

この記事では、なぜ機械設計者にも電気の知識が求められるのか?を、初心者の方にもわかりやすく解説します。

メカトロニクスとは?

メカトロニクス(Mechatronics)とは、

「メカ(機械)」+「エレクトロニクス(電子制御)」を組み合わせた造語です。

簡単に言えば、

「機械を電気や電子で“賢く”動かす技術」

もっと具体的に言うと…

従来の機械は、「手動」や「単純なモーター制御」が中心でした。

しかし今では、以下のような制御技術を組み合わせることで、

より高性能・高効率・安全な機械が実現されています。

| 領域 | メカトロニクスの要素 |

|---|---|

| 機械(メカ) | モーター、ギア、シリンダー、カム |

| 電気(エレキ) | センサー、リレー、スイッチ、PLC |

| 制御(プログラム) | フィードバック制御、インバーター、タイマー制御 |

例:自動ドアで考えてみよう

- 誰かが近づくと、センサーが反応

- モーターがドアを開く

- 一定時間後、自動で閉じる

これはまさにメカトロニクスの一例です。

| 要素 | 機能 |

|---|---|

| 機械 | ドア、モーター、開閉機構 |

| 電気・制御 | 赤外線センサー、タイマー、モーター制御回路 |

よくあるメカトロ機器の例

| 製品 | メカトロ要素 |

|---|---|

| ロボットアーム | サーボモーター+制御基板+機械関節 |

| 自動包装機 | モーター+センサー+PLC制御 |

| CNC工作機械 | ステッピングモーター+エンコーダー+Gコード制御 |

メカトロニクスのメリット

| 特長 | 内容 |

|---|---|

| 自動化 | 人手をかけずに動作させられる |

| 精密化 | 位置や速度を細かく制御できる |

| 省エネ | 必要なときに必要な分だけ動作させる |

| 安全性 | センサーや非常停止でトラブルを回避 |

これからの設計者に求められること

従来の「機械屋」「電気屋」といった専門の分業ではなく、

これからの設計者には、

- メカの構造を理解し

- エレキの制御をイメージし

- その両方をつなげる力

が求められています。

つまり、メカトロニクスは設計の総合力。

メカと電気の“ハイブリッド”が未来を作る

メカトロニクス = 機械 × 電気 × 制御技術

今や、あらゆる工場、オフィス、自動車、家電製品にメカトロ技術が使われています。

だからこそ、機械設計者も電気や制御の基礎知識を持つことが大切なのです。

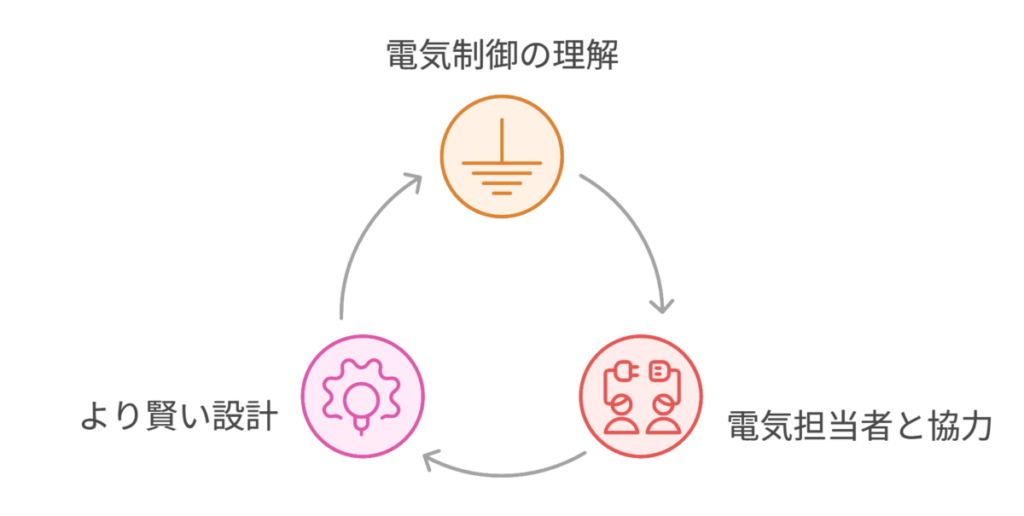

なぜ機械設計に電気の知識も必要なの?

~メカとエレキの融合で“賢い設計”を実現~

機械設計と聞くと、「モーター」「ギア」「フレーム」などの“物理的なものづくり”のイメージが強いかもしれません。

しかし、今や機械は“電気制御”なしでは動かない時代です。

そこで今回は、なぜ機械設計者にも電気の知識が必要なのかを、3つの理由で解説します。

理由①:機械は“電気制御”で動いているから

現代の機械装置は、電気信号でコントロールされるのが当たり前になっています。

たとえば…

| 機能 | 電気での実現方法 |

|---|---|

| モーターを回す | 電源+インバーターなどの制御回路 |

| 物体の検出 | センサーによるON/OFF信号 |

| 自動動作の制御 | PLC(シーケンサー)による論理制御 |

つまり、“機械単体では動かない”ということ。

どんなに構造設計が優れていても、「制御がなければただの鉄のかたまり」です。

だからこそ、機械設計者であっても、

✅ 電源の種類(DC/AC、単相/三相など)

✅ センサーやアクチュエータの仕様

✅ 制御信号の流れ(リレーかPLCか)

といった電気の基礎知識が求められるのです。

理由②:電気担当者との連携がスムーズになる

機械設計と電気設計は、別チームで進められることがほとんど。

ここで問題になるのが、連携ミスによるトラブルです。

よくある例…

🚫 ケーブルが通らないようなフレーム設計

🚫 制御盤がメンテナンスできない場所に配置

🚫 センサー取付け位置が不適切で誤作動連発

これらはすべて、「電気側の事情」を理解していない機械設計が原因です。

⚠️ 結果として…

✔ 配線や取付のやり直し

✔ 機構の大幅な修正

✔ 納期の遅れやコスト増

といったリスクを生み出します。

逆に、あらかじめ電気との境界条件を把握しておけば、

✅ 配線スペースを確保した構造設計

✅ センサーに優しい配置

✅ 電気的ノイズを考慮した部品配置

など、連携の取れた“完成度の高い設計”が実現できます。

理由③:より“賢い装置”が設計できるようになる

電気の知識を持つことで、機械設計の幅が広がります。

たとえば、次のような進化が可能になります。

| 設計目的 | 電気の知識でできること |

|---|---|

| モーターの速度を変えたい | インバーターで可変速制御 |

| 位置を正確に止めたい | サーボモーターで位置制御 |

| 自動で停止させたい | センサー+PLCで監視と制御 |

| 空間を有効活用したい | 空圧から電動シリンダに変更 |

このように、“電気制御がわかる機械設計者”は、より柔軟で高度な設計が可能になるのです。

これからの設計者に必要な「ハイブリッド思考」

今や、機械・電気・制御が一体となって“1つの装置”を作る時代です。

「自分は機械担当だから、電気は知らなくてもいい」

という時代は終わりました。

これからの設計者には、

✅ 電気設計との意思疎通力

✅ 基本的な制御知識

✅ 機械と電気をつなぐ応用力

が求められます。

どんな電気知識があればいいの?

すべてを完璧に理解する必要はありませんが、以下のような基礎知識は持っておくと非常に役立ちます。

| 分野 | 理解しておきたいこと |

|---|---|

| 電源 | 単相・三相、AC/DCの違い、電圧の区分(24VDC、200VACなど) |

| モーター | ACモーター、サーボ、ステッピングモーターの違いと特徴 |

| センサー | フォトセンサ、近接スイッチなどの種類と動作原理 |

| 信号 | NPN/PNP、A接点/B接点、PLC入力の基本 |

まずは「装置に使われている機器の名前・役割」を理解することから始めましょう。

🔍電源

🔗機械設計初心者のための電気の基礎知識~単相・三相、AC/DC、電圧の違いをやさしく解説~

🔍モーター

🔗【交流】ACモーターの特性と選定ポイント

🔗【直流】DCモーターの特性と選定ポイント

🔗【高精度】サーボモーターの特性と選定ポイント【フィードバック】

🔗【角度制御】ステッピングモーターの特性と選定ポイント【ステップ角】

🔍センサー

🔗機械設計におけるセンサーまとめ|種類・選定・設計の基本を徹底解説!

🔍電気信号

🔗機械設計における電気制御(PLC・ラダー図)と電気設計との連携

🔗機械設計におけるラダー図の基礎知識と活用方法

🔗【動作不良】NPNとPNPとは?センサー出力の基礎知識【配線ミス】

🔗【安全回路】センサー出力のA接点とB接点の解説【NO/NC】

まとめ:メカ×エレキで“設計の質”が変わる!

現代のモノづくりでは、「機械設計」だけでは不十分。

電気の視点を持つこと=設計の視野が広がることなのです。

機械を“動かす”のは、電気。

だからこそ、「動く機械を設計する」には、電気を知らなければならない。

機械と電気をつなげる力がある設計者こそ、これからの製造業に欠かせない存在です。

「メカ屋だけど電気もわかる」

それだけで設計の幅はぐっと広がります。

コメント