機械設計の分野では、部品の強度を正確に計算することが、

機械の性能や安全性に直結します。

特に安全率は、この計算において

不可欠な指標として位置づけられています。

安全率は、設計が実際の使用環境において

どの程度信頼性を持つかを示すものであり、

部品や機械が想定される荷重や力に耐えられるかを

評価するための重要な基準となります。

本記事では、初心者の方でも理解しやすいように、

安全率の定義、計算方法、用途、

そして注意点について詳しく解説していきます。

安全率とは?

安全率とは、設計した部品や機械が実際の使用条件に

耐えられるかどうかを評価するための指標です。

具体的には、部品が破断する可能性を予測し、

その予測値と実際の耐久性との比率を示します。

安全率が高いほど、より頑丈で信頼性の高い設計となります。

安全率の計算方法

安全率は、以下の式で計算されます。

\( \displaystyle 安全率=\frac{最大許容応力実際の応力安全率} {実際の応力最大許容応力}\)

ここで、

例えば、ある材料の最大許容応力が200 MPaで、

実際にかかる応力が100 MPaであれば、

安全率は次のようになります。

\( \displaystyle 安全率=\frac{200 MPa} {100 MPa}=2.0\)

この場合、安全率は2.0であり、

部品は実際の力の2倍まで耐えられることが示されています。

安全率の用途

安全率はさまざまな場面で利用されますが、

特に以下のような用途があります。

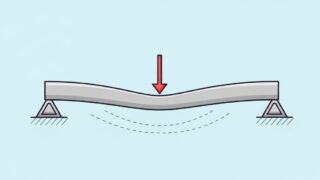

構造設計

建物や橋などの構造物では、

安全率を用いて地震や風圧に耐える強度を確保します。

機械部品

ボルトやシャフト、歯車などの機械部品でも、

安全率に基づいた設計が行われます。

これにより、異常な負荷がかかった場合にも

機械が壊れないようにします。

安全基準の遵守

各種業界には基準があり、

安全率を守らなければ法的な問題が生じる場合もあります。

安全率の注意点

安全率を設定する際には、いくつかの注意点があります。

過大な安全率

安全率を過大に設定すると、

部品が不必要に大きくなり、材料やコストの無駄が生じます。

適切なバランスを見極めることが重要です。

適応性

使用条件が変化した場合(最大荷重が増加や、環境の変化)、

安全率の見直しが必要です。

常に使用状況を確認し、

必要に応じて再評価を行ってください。

材料特性

材料によっては疲労強度やクリープ特性など、

時間とともに変化する強度特性を持つことがあります。

そうした要素も考慮に入れる必要があります。

アンウィンの安全率とは?機械設計における適用と考え方

機械設計では、部品や構造物が破損しないように安全率を設定します。

その中でも「アンウィンの安全率」は、

機械工学者 W.C. アンウィン によって提唱され、

設計の目安として広く活用されています。

本項では、アンウィンの安全率について詳しく解説します。

アンウィンの安全率とは?

部品の使用環境や荷重の種類によって

異なる適切な安全率を設定するための基準です。

これにより、コストを抑えながらも十分な強度を確保できます。

安全率の基本式

\( \displaystyle 安全率=\frac{最大許容応力実際の応力安全率} {実際の応力最大許容応力}\)

この安全率が大きいほど安全ですが、

過剰に設定するとコストや重量増加につながるため、

適切な値を選ぶことが重要です。

アンウィンの安全率の基準値

アンウィンの安全率は、荷重の種類や使用環境に応じて、

以下のように設定されます。

以下は、アンウィンの安全率に関する表です。

この表には、各材料に対する

静荷重・繰り返し荷重・衝撃荷重に基づく安全率が示されています。

| 材料 | 静荷重 | 繰り返し荷重 | 衝撃荷重 | |

|---|---|---|---|---|

| 片振り | 両振り | |||

| 鋼 | 3 | 5 | 8 | 12 |

| 鋳鉄 | 4 | 6 | 10 | 15 |

| 銅・アルミ | 5 | 6 | 9 | 15 |

この表を基に、各材料における安全率を確認し、

強度設計や材料選定に活用することができます。

| 荷重・条件 | 特徴 |

|---|---|

| 静的荷重(一定の負荷) | 負荷がほぼ変動しない場合。 |

| 変動荷重(繰り返し荷重) | 繰り返し応力が加わる場合。 |

| 繰り返し片振り荷重 | 引張または圧縮された状態から、元に戻るのを繰り返す荷重 |

| 繰り返し両振り荷重 | 引張と圧縮を繰り返す荷重 |

| 衝撃荷重(瞬間的な大きな力) | 突発的な衝撃や負荷変動がある場合。 |

| 重要部品(人命に関わる部品) | 高い安全性が求められる場合。 |

例えば、橋や建築構造物など人命に関わる部品では、

安全率を10以上にすることが一般的です。

一方、工場の機械部品などでは、

負荷条件に応じて安全率3~8程度で設計されることが多いです。

アンウィンの安全率の活用例

例①:ボルトの設計

ボルトに作用する荷重が 100 MPa で、

許容応力が 600 MPa の場合、安全率は以下のように計算されます。

\( \displaystyle 安全率=\frac{600MPa} {100 MPa}=6.0\)

ボルトには繰り返し荷重がかかることが多いため、

アンウィンの基準では 5~8 が推奨されます。

この場合、安全率5なので、適切な設計と言えます。

例②:クレーンのワイヤーロープ

クレーンのワイヤーロープには大きな衝撃荷重がかかるため、

アンウィンの基準では 6~10 の安全率が必要になります。

例えば、ワイヤーの許容荷重が 6000 N で、実際の荷重が 1000 N であれば、

\( \displaystyle 安全率=\frac{6000N} {1000 N}=6.0\)

この場合、安全率 6 となり、最低限の安全性は確保されています。

ただし、頻繁に衝撃が加わる環境では、

安全率を 8~10 に引き上げる必要があります。

安全率を決める際の注意点

安全率の設定は業種や会社ごとの設計基準によって異なります。

過去の設計事例や経験則によって最適な値を決めることも重要です。

例えば、

また、経験則に基づいた設計では、

「過去に問題が起きていない設計なら、安全率を下げることでコストを抑える」

といった調整も行われます。

つまり、安全率は単に計算式だけで決まるものではなく、

設計者の知識や経験、業界の標準に基づいて決定されるのが実際の設計現場です。

アンウィンの安全率は、機械設計において適切な安全率を設定するための基準となる。

荷重の種類や使用環境によって、安全率の目安が異なる。

安全率の適切な設定により、強度とコストのバランスを最適化できる。

機械設計では、単に安全率を大きくするだけでなく、

実際の使用環境やコストを考慮しながら適切な設計を行うことが重要です。

まとめ

機械設計における安全率は、単なる数値ではなく、

設計プロセス全体に深く関わる重要な要素です。

適切な安全率を設定することで、

部品や機械の信頼性を高め、

予期しない故障を未然に防ぐことができます。

使用状況やリスクを理解することで、

設計者は効率的で安全な製品を提供することができます。

また、正しい設計実践が、業界標準を満たし、

さらには法的基準にも適合することを保証します。

安全率の重要性を理解し、実際の設計に活かすことで、

より良い機械設計を実現できることでしょう。

この知識を身につけて、機械設計の道を歩む一歩を踏み出しましょう!

コメント