機械設計や装置の選定において、「防塵・防水性能(IP保護等級)」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

「ちょっとホコリや水がかかるだけなら大丈夫では?」と思ってしまいがちですが、実はその油断が機械の故障や誤作動、さらには事故につながることもあります。

この記事では、なぜ防塵・防水対策が必要なのかを、初心者にもわかりやすく解説していきます。

なぜ防塵・防水対策が必要なの?

工場や現場で使われる機械や装置には、「ホコリや水、油がかかる」という過酷な環境がつきものです。

こうした影響から機械を守るために欠かせないのが「防塵・防水対策」です。

本記事では、なぜその対策が必要なのか?その理由を初心者にもわかりやすく解説します。

理由①:ホコリや異物で機械が壊れるから

製造現場では、以下のような異物が空中に舞っています。

✔ 金属粉(研削・切削くず)

✔ 切粉(フライス加工など)

✔ 木くず

✔ 粉じん(セメントや食品原料)

こうした異物が機械内部に侵入すると、次のような不具合を引き起こします。

🚫 センサーやスイッチが誤動作する

🚫 リレーや基板がショート・絶縁不良になる

🚫 モーターやファンが回転不良を起こす

また、異物がベアリングやギアの隙間に入り込むと、摩耗や焼き付きの原因にもなります。

防塵対策の目的

- 電子機器の短絡や腐食を防止

- 可動部の摩耗や異常発熱を抑える

- 装置全体の信頼性と寿命を向上

理由②:水や油がかかるとショート・腐食の原因になるから

製造ラインでは、以下のような液体が機械にかかることがあります。

✔ 雨・水しぶき(屋外装置、洗浄工程)

✔ 加工油・切削油・クーラント

✔ 高圧洗浄水(食品・医療業界など)

これらが電気部品に侵入すると、深刻なトラブルが発生します。

🚫 配線や基板のショート・誤作動

🚫 コネクタの腐食

🚫 塗装面のはがれやサビ

さらに、食品工場や医療機器では、高圧洗浄や薬品洗浄に耐える防水性が求められるケースもあります。

防水対策の目的

- 電気トラブルの防止

- 機械の清掃性・衛生性の確保

- 屋外や高湿環境でも安定して使用可能

理由③:環境に合わせた「IP等級」の選定が必要

「この装置は防塵・防水対策がされています」と言っても、どのレベルかはIP等級で具体的に決まっています。

IP等級とは?

「IP65」のように、数字2桁で保護性能を表します。

- 1桁目(防塵):0〜6 → 数字が大きいほど粉じんに強い

- 2桁目(防水):0〜8 → 数字が大きいほど水に強い

| IP等級 | 防塵性能 | 防水性能 |

|---|---|---|

| IP20 | 指や異物の侵入を防ぐ | 水への対策なし |

| IP54 | 粉じんが入りにくい | 水の飛まつに耐える |

| IP65 | 粉じんが完全に入らない | あらゆる方向の噴流水に耐える |

| IP67 | 粉じんが完全に入らない | 一時的な水没に耐える |

設計時の注意点

- 使用環境(屋内/屋外/水濡れの有無)を事前に確認

- オーバースペック(IP67など)はコスト高になる

- メンテナンス性とのバランスも重要

防塵・防水対策は“故障を防ぐ第一歩”

防塵・防水対策は単なる「おまけ」ではなく、機械の信頼性・安全性を守るための必須項目です。

とくに屋外・粉じん・水や油が飛ぶ環境では、保護等級(IP等級)の確認と適切な対策設計が不可欠です。

一言アドバイス

「現場の“空気と水”が、機械を壊すか守るかを決める」

装置が長くトラブルなく動くかどうかは、

環境に合った防塵・防水対策がされているかどうかにかかっています。

設計者・選定者は、目に見えない空気や水のリスクにも目を向けましょう!

よくある防塵・防水対策の例

| 対策方法 | 内容 | 適用部位 |

|---|---|---|

| パッキン・ガスケット | 隙間からの粉塵・水侵入を防止 | 制御盤、筐体カバー |

| ケーブルグランド | ケーブルの引き込み部をシール | モーター、センサー |

| 防水コネクタ | 濡れた手や水濡れに強い | 操作スイッチ、接続部 |

| 防塵フィルター | 空気の取り込み口を保護 | ファン、冷却口 |

| エンクロージャ | 密閉型ケースで丸ごと保護 | 制御機器、電子機器 |

設計者が注意すべきポイント

〜防塵・防水対策は“最初の段階”がカギ〜

機械や装置を長く、安全に使うためには「防塵・防水対策」が欠かせません。

ただし、対策の仕方を間違えると、コスト増やメンテナンス性の低下につながることも。

ここでは、設計者が防塵・防水を検討する際に注意すべきポイントを、初心者にもわかりやすく整理します。

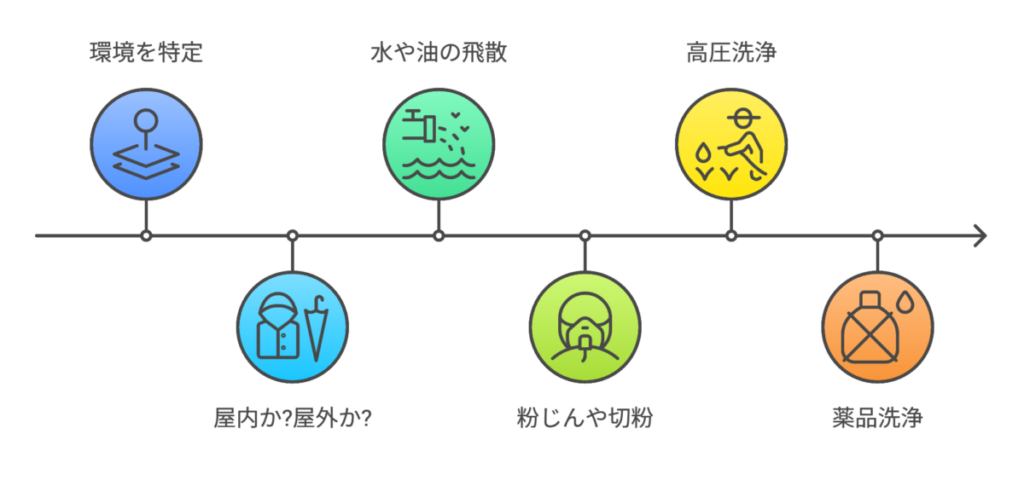

まずは“使用環境”をしっかり確認!

設計の出発点は、「どんな場所で使われるか?」を知ることです。

以下のチェックリストを確認しましょう:

屋内か?屋外か?

- 屋外なら雨・紫外線対策も必要

- 屋内でも水や粉じんが飛ぶ環境は注意

水や油が飛び散る工程か?

- 洗浄機、食品ライン、加工機などでは飛散が多い

- クーラント・切削油も要注意

粉じんや切粉が舞っているか?

- 木材加工、金属切削、研磨工程などでは粉じんが多い

- 電気部品への侵入で誤作動やショートのリスクあり

高圧洗浄や薬品洗浄はあるか?

- 食品・医療・半導体関連では薬品耐性や水圧耐性が求められる

- 耐薬品グレードの筐体や部品を選定する必要あり

コストとメンテナンス性のバランスを考える

「防塵・防水をしっかりやれば安心!」と思いがちですが、対策すればするほどコストが上がるのも事実です。

IP等級を上げるとコストも上がる

すべての装置をIP67にする必要はありません!

「実際の使用環境にとって必要十分な等級」を選ぶことが重要です。

✅ 密閉すればよいとは限らない!

- IP等級を高くすると、装置のメンテナンス性が下がることも

- 内部が見えにくく、点検がしにくい

- 分解しにくく、保守コストが上がる

完全防水が必要か?清掃性を優先すべきか?

⇒ 用途に合わせたバランス設計が重要です!

環境を“見抜いて”、必要十分な対策を!

防塵・防水対策は、「たくさんやれば正解」ではありません。

- 現場環境の把握

- IP等級の適正選定

- メンテナンス性の配慮

これらを設計段階で押さえておくことが、トラブルの少ない装置設計につながります。

設計者への一言

「防塵・防水は“万全”より“適切”を目指そう」

守りすぎても、使いづらくなる。

最適な設計は、“ちょうどいい保護”のバランスにあります。

まとめ:防塵・防水は“壊れない設計”の基本

「たかがホコリ」「ちょっとの水」でも、積もり積もれば大きなトラブルに発展します。

防塵・防水対策は、装置の寿命・安全性・信頼性を左右する重要な設計要素です。

「現場環境に合わせた保護が、故障を防ぐ最初の一歩」

IP等級の理解と、適切な対策設計を通じて、長く安心して使える機械を作りましょう!

コメント