機械設計において「公差(こうさ)」や「はめあい」の設定は、

図面の中でも特に重要な要素です。

軸と穴の組み合わせ、部品間のクリアランス、加工誤差の許容範囲など、

機械の性能・組立性・コストを左右する設計要素が、

このわずかな数値に込められています。

しかし、現場ではよくこんな光景が見られます。

「なぜこの公差を選んだの?」

「H7/g6って指定してあるけど、根拠は?」

設計者がその理由を答えられないケースが少なくありません。

“とりあえず標準だから”や“前の図面を参考にした”という理由では、

設計意図を説明できる技術者とは言えません。

この記事では、公差・はめあいを「説明できる」ことがなぜ重要なのか、

そしてそのために意識すべき設計の考え方をわかりやすく解説します。

公差・はめあいは機械の「精度」と「機能」を決める要素

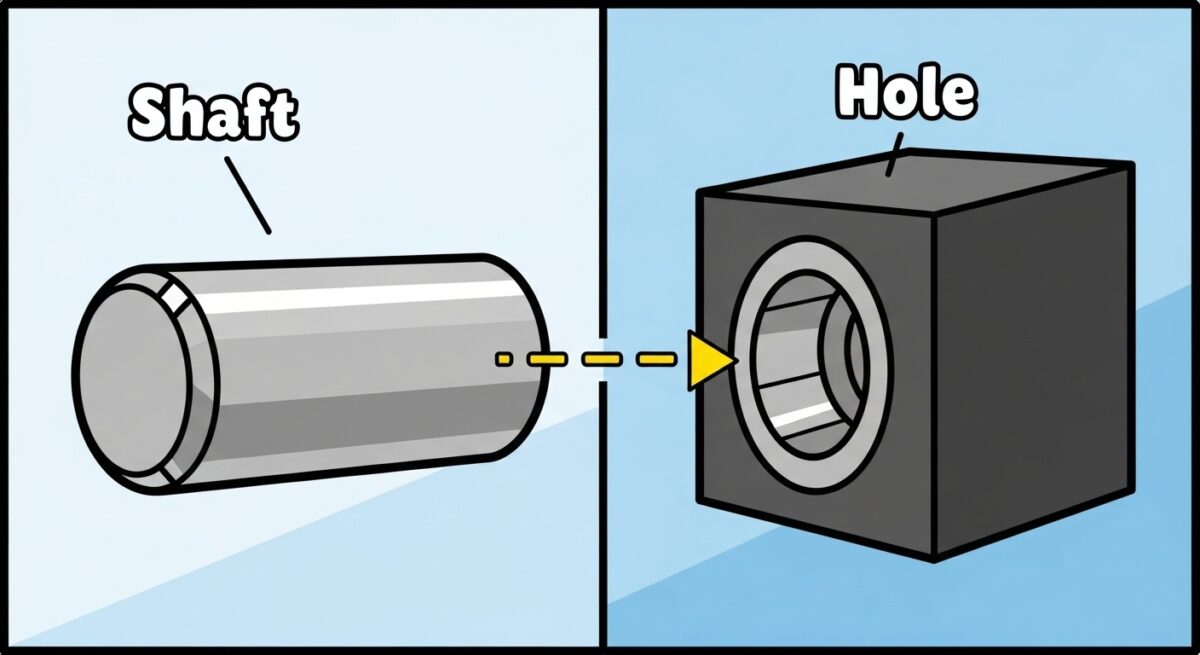

公差とは、設計寸法に対して許される誤差の範囲のことです。

はめあいは、軸と穴などがどの程度のすきまや

締め代をもって組み合わさるかを表します。

| 種類 | 概要 | 代表例 |

|---|---|---|

| すきまばめ | 軽く動く、または容易に組み立てられる | H7/g6 |

| しまりばめ | 固定力を持ち、抜けにくい | H7/p6 |

| 中間ばめ | わずかなすきままたは締め代 | H7/m6、H7/h6 |

設計者は、部品の機能や使用条件に応じて、

「どのくらいの精度が必要か」を判断しなければなりません。

この判断が、後の加工コスト・組立精度・信頼性に直結します。

「なぜこの公差・はめあいを選んだか」を説明できることの重要性

① 設計意図を明確に伝えるため

図面は、設計者が製造現場や検査担当者へ

「意図を伝えるための言葉」です。

なぜその公差を選んだのか説明できなければ、

といった設計意図の伝達ミスが起こります。

🔍 例)

こうした意図を説明できることが、

設計者の信頼性を高めます。

② 再設計・トラブル対応時に判断ができる

機械の不具合や組立トラブルが発生したとき、

「なぜこのはめあいを採用したのか」が説明できないと、

原因分析が困難になります。

設計根拠を理解していれば、

といった再設計の判断がスムーズに行えます。

③ 加工コスト・精度要求のバランスを取るため

公差を厳しくするほど加工コストは上がります。

「高精度=高コスト」であり、

必要以上に厳しい公差はムダにつながります。

🔍 例)

なぜその公差にしたかを説明できることは、

コスト意識のある設計の第一歩です。

④ 教育・引継ぎでの技術伝承

設計理由を明文化しておけば、

後任設計者や他部署への引継ぎの際にも

「なぜこの寸法精度が必要か」が明確になります。

これにより、設計品質のばらつきを防ぎ、

組織的な設計力の底上げにつながります。

メーカーの推奨はめあい値を参考にすることも重要

公差やはめあいを選定する際には、

JISやISOの標準表を基準にすることが基本ですが、

同時に「部品メーカーの推奨はめあい値」を確認することも非常に重要です。

近年は、ベアリング、リニアガイド、モーター、シャフト、ハウジングなど、

各種部品メーカーが自社製品に最適なはめあい条件を技術資料として公開しています。

これらの情報を参考にすることで、製品性能を最大限に引き出すことができます。

① メーカーの推奨値には「実績」と「安全率」が反映されている

メーカーが提示するはめあい推奨値は、

自社の膨大な試験データと使用実績に基づいています。

単に「規格値」ではなく、

実際の運転環境・材質・温度変化・荷重条件を考慮した実用的な指標です。

こうしたメーカー指定を無視すると、

といった実用トラブルにつながる恐れがあります。

② メーカー推奨を採用することで設計検証が効率化

特に回転機構・摺動部などでは、

はめあいを誤ると振動、異音、早期摩耗といった不具合を起こしやすいです。

メーカーが推奨するはめあい値を採用すれば、

製品の信頼性を確保しながら試作や評価の手間を減らすことができます。

また、設計レビュー時にも

「メーカー推奨条件に基づく選定である」と説明できるため、

設計根拠の客観性と説得力が高まります。

③ 使用条件が特殊な場合はメーカーに相談する

標準的な推奨値はあくまで一般条件に基づいています。

もし以下のような特殊条件がある場合は、

メーカーの技術窓口に相談するのが確実です。

| 特殊条件 | 相談推奨の理由 |

|---|---|

| 高温(80℃以上) | 膨張による締まりすぎ・すきま増大のリスク |

| 低温環境 | 材料収縮によるすきま変化 |

| 高速回転 | 遠心力による変形やはめあい変動 |

| 衝撃・振動 | 緩みにくい設計が必要 |

| 異材質の組合せ | 熱膨張係数の差で変化 |

メーカーはこうした条件に応じて、

「標準より緩め」「中間ばめに変更」など、

具体的なアドバイスを提示してくれます。

④ 設計根拠として記録することが重要

メーカー推奨を採用した場合は、

設計ドキュメントや図面承認資料に

「参照したメーカー名・資料名」を明記しましょう。

こうしておくことで、

後任者や品質保証部門が「なぜこのはめあいにしたのか」をすぐに確認でき、

設計の透明性とトレーサビリティを確保できます。

JIS規格だけでなく、

メーカー推奨値という“現場の実績データ”を設計根拠に加えることで、

説明力と信頼性のある「実践的な設計」が可能になります。

公差・はめあいを説明できるための設計プロセス

では、どうすれば「根拠を持って説明できる設計」ができるのか。

以下の3ステップを意識することがポイントです。

ステップ①:機能と動作条件を明確にする

公差・はめあいは「部品がどんな動きをするか」で決まります。

以下を明確にしてから選定することが大切です。

| 検討項目 | 例 |

|---|---|

| 機能 | 回転・摺動・位置決め・固定 |

| 接触部品 | 軸と穴、ボルトと座面、ピンと穴など |

| 使用条件 | 温度・荷重・回転数・使用回数 |

| 必要な精度 | ガタ許容範囲、クリアランス、同心度 |

ステップ②:標準表(ISO/JIS)を参照する

JIS B 0401(ISO公差体系)などを基に、

設計条件に合った公差等級(ITグレード)やはめあい組み合わせを選びます。

💡 ポイント

ステップ③:選定理由を設計記録に残す

設計レビューや図面承認時に、

「この公差・はめあいを選んだ理由」を簡潔に残しておくと、

後工程で非常に役立ちます。

🔍 例)

「軸は0.02mmの隙間で軽く回転させるため、H7/g6を選定」

「圧入固定で回転を防止するため、H7/p6を指定」

説明できる設計は「信頼される設計者」への第一歩

設計現場では、「なぜ?」を明確に説明できる設計者が信頼されます。

特に公差やはめあいのように数値の裏に機能意図が隠れている部分こそ、

根拠を持った判断力が問われる分野です。

また、最近では3D CAD設計やGD&T(幾何公差)の活用が進んでおり、

設計者が「形状・寸法・公差の一貫した設計意図」を

説明できることがますます重要になっています。

まとめ|公差・はめあいを“説明できる設計者”になろう

公差・はめあいは、図面上ではわずかな記号や数字に見えますが、

その選定には機能・コスト・信頼性のすべてが詰まっています。

公差・はめあいの設定は、機械性能や組立精度を左右する非常に重要な設計要素です。

JIS規格の理解に加えて、メーカーが推奨するはめあい値を正しく参照することで、

より実用的で信頼性の高い設計が実現します。

▶ 公差・はめあいは機械の性能と品質を左右する要素

▶ 「なぜこのはめあいを選んだのか」を説明できることが設計力の証

▶ メーカーの推奨値を参考にすれば、性能と加工性のバランスが最適化

▶ 設計理由を記録・共有して、組織全体の設計品質を高めよう

▶ 根拠を持つことで、加工・組立・再設計がスムーズになる

▶ 機能 → 標準参照 → 理由記録 の流れで根拠を明確化

公差やはめあいを“なんとなく”ではなく、

明確な理由を持って選定・説明できる設計者こそ、

現場から信頼される「真のプロフェッショナル」です。

数値の裏にある“設計意図”を意識することが、

設計力向上の第一歩です。

コメント