機械設計では、各部品に「寸法公差(こうさ)」を設定するのが当たり前です。

しかし、設計者が見落としがちな重要なポイントに

「公差の累積(るいせき)」という考え方があります。

今回は、「公差の累積とはなにか?」という疑問に答えながら、

なぜ注意が必要なのか、どう対策すればよいのかを

初心者にもわかる言葉で解説します。

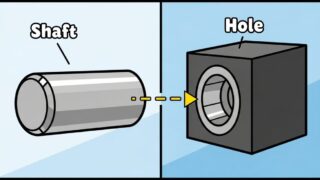

公差とは何か?まずおさらい!

公差とは、「部品の寸法に許される誤差の範囲」のことです。

たとえば「100±0.1mm」という寸法公差があるとき、

この部品の実際の長さは99.9〜100.1mmの間であればOK、という意味です。

すべての部品が、図面通りにピッタリ製作されるわけではないため、

少しのズレはあらかじめ許容しておく必要があるのです。

公差の「累積」ってなに?

複数の部品を並べたり、連結したりした場合に起きる

「誤差の合計」を公差の累積と呼びます。

🔍 例)

3つの部品を並べて組み立てる場合

このとき、3つの合計は理論上90mmですが、公差をすべて足し合わせると…

最短:29.8 + 39.8 + 19.8 = 89.4mm

最長:30.2 + 40.2 + 20.2 = 90.6mm

つまり、合計寸法の誤差は±0.6mmに広がってしまうのです。

これが「公差の累積によるズレ」です。

なぜ公差の累積に注意が必要なのか?

累積誤差が大きくなると、

以下のような問題が発生することがあります。

とくに位置決めが重要な箇所や精密な動作部では、

累積公差が致命的な不具合につながる場合があります。

累積公差を考慮した設計のコツ

① 公差が積み重なる箇所を意識する

まずは、複数の部品が直列につながる設計では、

寸法の合計誤差が生まれることを意識しましょう。

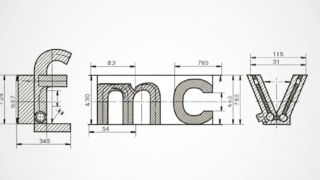

② 基準面を決めておく

すべての寸法を端から順番に寸法指定すると誤差が累積します。

代わりに、基準面(リファレンス)から

各部品の位置を指定することで、誤差の拡大を防げます。

③ 寸法チェーンの分断

「A→B→C→D」といった寸法連鎖を避け、

Dだけ基準面から直接寸法を取るといった工夫で公差を分散できます。

④ 必要な精度を見極める

すべてに厳しい公差をかけるとコストが爆増します。

「どこまで精度が必要か?」を見極めて、

公差を絞る部分と緩める部分を使い分けるのが設計の腕の見せ所です。

最悪のパターンを想定しよう

設計で大切なのは、すべての寸法が“理想値”になるとは限らないという点です。

最悪の組み合わせ(すべてが公差の下限または上限)になっても

部品が干渉せず、正常に動作・組み立てできるかを

事前に検討しておくことが重要です。

想定しておくべき「最悪の組み合わせ」

🔍 例)

公差累積の対策方法

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 寸法の基準を統一する | 同一方向に公差を積み上げないよう、寸法基準点を一貫させる |

| 重要寸法には厳しい公差を設定 | 累積されることで問題になる寸法には、小さな公差を設定する |

| 部品の数を減らす | 累積する寸法が少なければ、ズレも減らせます |

| 公差解析を行う | 計算やシミュレーションで実際のばらつき範囲を確認する |

CADや3Dモデリング時にも注意!

最近では3D CADを使ってモデルを作ることが主流ですが、

モデリング時には「理論値」で構造が作られます。

そのため、組み立て後の実際の誤差やズレが見えづらい

という落とし穴があります。

3D CAD上で完璧に見えても、

実物では誤差が累積して組めない、動かない

という事例は少なくありません。

だからこそ、図面での「寸法と公差指定」が

今でもとても重要なのです。

まとめ:公差の累積は設計品質を左右する!

公差は単なる「誤差の許容」ではなく、

組立精度や動作信頼性に直結する設計要素です。

特に公差の累積は、

注意しないと大きなズレや不具合の原因になります。

設計時には以下のポイントをおさえましょう。

▶ 公差の積み重なりを意識して寸法を配置する

▶ 基準面を意識して設計・寸法指定を行う

▶ 不要な高精度を避けて、必要な場所にだけ公差を絞る

▶ 実際の製作誤差を想定した設計をする

これらを意識するだけで、

組み立てやすく、動作も安定した設計が可能になります。

コメント