「また同じミスをしてしまった…」

設計や現場でよく聞く言葉です。

実は、機械設計の現場では“同じ失敗の繰り返し”が最もコストが高いといわれています。

ではなぜ、過去の失敗から学ぶことが重要なのか?

この記事ではその理由と、設計者がどう向き合うべきかをわかりやすく解説します。

なぜ過去の失敗事例から学ぶ必要があるの?

~同じ失敗を繰り返さないために~

設計の現場では、よくこんな声が聞こえてきます。

「前にもこんなことあったよね…」

「あのときのミス、また起きたの?」

実はこの「同じ失敗の繰り返し」こそが、

機械設計において最も避けるべき損失です。

では、なぜ私たちは過去の失敗から学ぶ必要があるのか?

本項では、3つの理由に分けて初心者にもわかりやすく解説します。

理由①:失敗は“高い授業料”だから

現場で起きるトラブルや設計ミスには、必ず学ぶべき原因があります。

それはただの「うっかり」ではなく、多くの場合以下のような背景があります。

よくある失敗例

- 材料の選定ミスで部品が破損した

- モーターが加熱して停止した

- 図面の記載ミスで加工品が使えなくなった

- 締結不良で装置の一部が脱落した

潜んでいる原因とは?

- 計算漏れや検討不足

- 想定外の使用環境(温度、湿気、衝撃など)

- 経験による過信や慣れ

- 他部署との連携ミス、伝達ミス

失敗にはコスト(手戻り・部品交換・信用損失など)がかかります。

だからこそ、その失敗を活かさなければ「高い授業料を払っただけ」になってしまいます。

失敗は“学びのチャンス”であり、貴重な教材なのです。

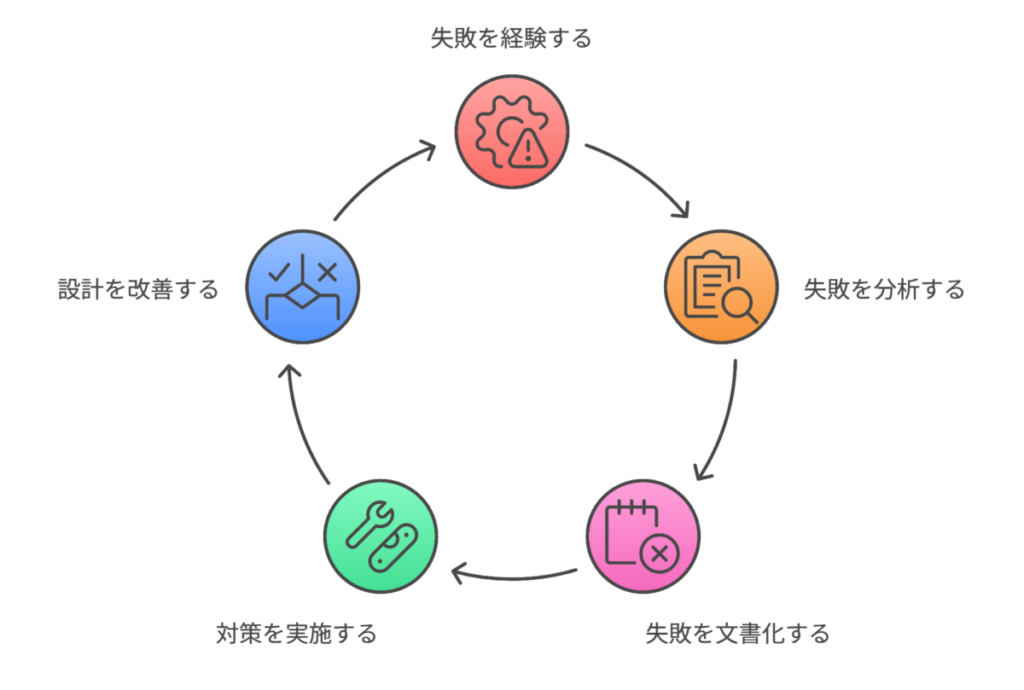

理由②:失敗を“見える化”すれば防げる

同じ失敗を繰り返さないためには、原因や対策を記録として残すこと(見える化)が有効です。

たとえば、こんな形でまとめると…

| 失敗内容 | 原因 | 再発防止策 |

|---|---|---|

| 軸が折れた | 応力集中、材質ミス | 面取りの追加、材質変更、FEM解析 |

| 配線ショート | ノイズ対策不足 | シールドケーブルの採用、アース処理 |

| 締結ミス | トルク管理不十分 | トルクレンチ導入、手順書の更新 |

このように「原因」と「対策」を明文化しておけば、

別の人が同じ設計をしても「同じ轍を踏まない」仕組みになります。

過去の失敗を“設計資産”として残すことが重要です。

理由③:“対策力”は設計スキルの一部

機械設計の世界では、「一発で完璧な設計ができる」ことよりも、

「問題が起きたときにどう対応するか」のほうが重要視されます。

失敗から導き出せる“設計力”

- チェックリスト化して、次の設計でミスを予防

- フェールセーフ設計にして、故障時の安全性を確保

- 構造・材料を簡素化して、耐久性・メンテナンス性を向上

失敗を対策に変える力こそ、設計者の本当のスキルです。

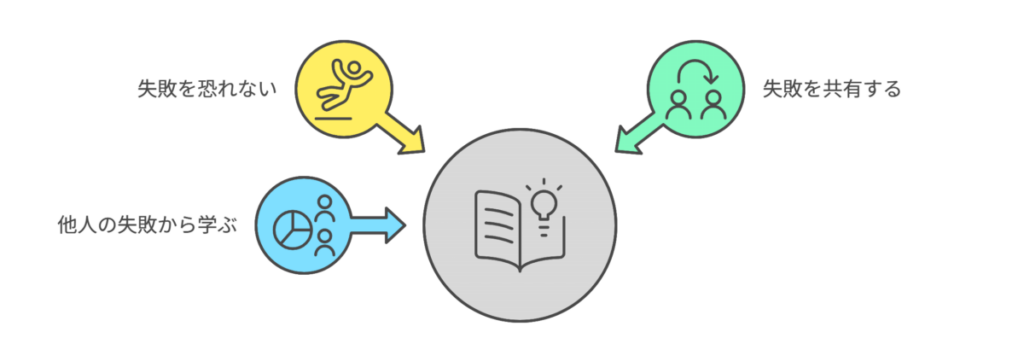

設計者が実践したいポイント

~失敗を次につなげる3つの心がけ~

機械設計に携わると、誰もが一度は「失敗」を経験します。

でも大切なのは、「失敗をゼロにすること」ではなく、

「失敗をどう活かすか」という姿勢です。

今回は、設計初心者にこそ知っておいてほしい、

“失敗から学ぶための3つの実践ポイント”を紹介します。

① 失敗を恐れないこと。隠さないこと。

「失敗したら怒られるかも…」

「恥ずかしくて言えない…」

そんな気持ち、誰にでもあります。

ですが、失敗を“なかったこと”にすると、

後でもっと大きなトラブルになる可能性も。

重要なのは「すぐに報告・相談すること」

✅ 早く対処できれば被害が小さく済む

✅ 周囲も協力しやすくなる

✅ 何が原因だったか、一緒に分析できる

設計にミスはつきもの。

だからこそ、「正直に伝える」ことが信頼につながります。

② 失敗を共有し、再発を防ぐ仕組みに落とし込むこと。

せっかくの“学び”を自分の中だけにとどめておくのはもったいない!

たとえば…

- ミスの原因や再発防止策を社内共有する

- チェックリストや設計基準書に反映させる

- 打ち合わせやレビューで実例として話す

こうして「失敗から生まれた知恵」をみんなのものにすれば、

チーム全体の品質やスピードが上がるのです。

➤ 一人の失敗 → チームの改善へ

➤ 個人の反省 → 組織のノウハウへ

③ 他人の失敗からも学ぶこと。

自分で体験しなくても、他の人の失敗を知ることも大切な学びです。

どうやって学べる?

- 社内の「トラブル事例集」や「過去の是正報告書」を読む

- ベテランの“やらかし話”を聞いてみる

- 技術書・業界誌・展示会の資料を活用する

「自分だったらどう防ぐ?」と考えるだけでも、

設計リスクへの感度が高まります。

他人の失敗=「未来の自分を助けてくれるヒント」

失敗は“設計力を育てる土壌”

設計者としてレベルアップしていくためには、

- 失敗を隠さず、正面から向き合う

- 仕組みに落とし込み、再発を防ぐ

- 他人の経験も自分の糧にする

という3つの行動が、とても大切です。

失敗は終わりではなく、学びの始まり。

小さな反省が、次の大きな成功につながります。

初心者こそ、「失敗を活かす力」を身につけて、

一歩ずつプロの設計者に近づいていきましょう!

失敗は“設計力の種”になる

失敗は、誰にでも起こり得ます。

重要なのは、それを次にどう活かすかです。

- 「二度と同じことを起こさない」仕組みを作る

- 「過去の事例」を“設計のヒント”にする

- 「学んだこと」を周囲と共有し、チーム全体の力を高める

👉 それこそが、“一流の設計者”への第一歩です。

設計の勉強は成功体験よりも、失敗体験にこそヒントが詰まっています。

過去の事例を「もったいない失敗」にせず、「価値ある学び」に変えていきましょう!

設計者がやっておきたい「失敗学」3つの習慣

- 失敗事例集を読む

→ メーカーや業界団体の「トラブル事例」は宝の山です。 - なぜなぜ分析をする

→ 失敗の「直接原因」だけでなく、「根本原因」を探る習慣を。 - 自分のミスを記録に残す

→ 忘れたころに同じことが起きます。メモや報告書で“自分の教科書”を作りましょう。

まとめ:失敗から「学ぶ人」がプロになる

過去の失敗をどう受け止め、どう次に活かすか?

そこに設計者としての「真価」が表れます。

✔ 失敗は恥ではなく、財産

✔ 失敗を共有することがチームを強くする

✔ “次に活かす”姿勢が、成長の近道

「失敗から学ぶ」――それは、一流の設計者になるための第一歩です。

あなたも、過去の失敗を“未来の成功”に変える力を身につけていきましょう!

コメント