機械や装置を使うと、モーター音・打撃音・エアー音など、さまざまな「音」が発生します。

この音が大きすぎると、作業者の健康を害したり、近隣とのトラブルにつながることも。

今回は、「騒音対策がなぜ必要なのか?」について、初心者でも理解しやすいように解説します。

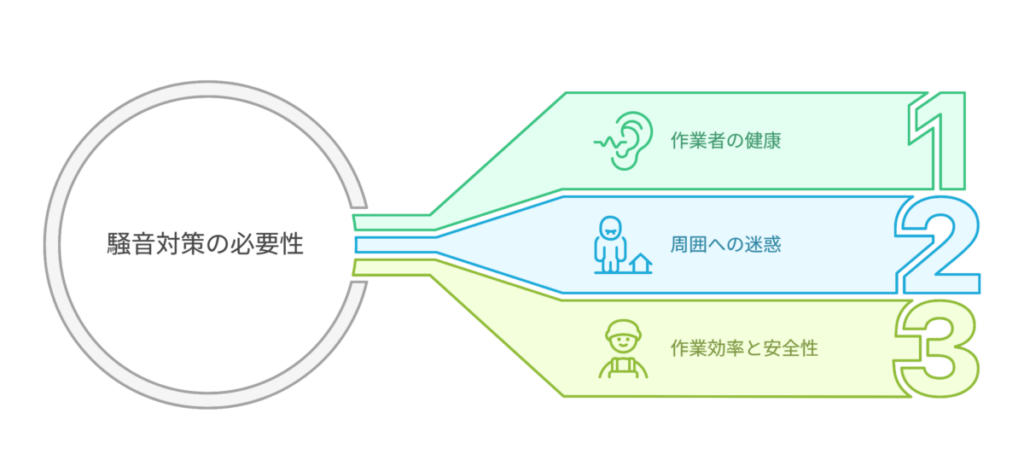

騒音対策が必要な理由 3選

〜職場環境と周辺への配慮〜

機械が動く現場では、音がつきものです。

でもその「音」、放っておいて大丈夫ですか?

実は、騒音はただ「うるさい」だけでなく、作業者の健康や周囲の環境、安全性にまで悪影響を及ぼす厄介な問題です。

ここでは、なぜ騒音対策が必要なのか?を初心者にもわかりやすく3つの理由に分けて説明します。

理由①:作業者の健康を守るため

現場で使われるモーター音、エアー音、打撃音。

それが長時間・高音量で続くと、作業者の健康に深刻な影響を与えます。

どんな健康リスクがある?

- 聴力の低下(騒音性難聴)

- 一度傷ついた聴覚は回復しません。

- 頭痛やイライラ

- 騒音はストレスの原因になります。

- 集中力の低下や自律神経への負担

- 体調不良・ミスの増加にもつながります。

日本の労働安全衛生法では・・・

- 85dBを超える職場 → 耳栓などの保護具を使うことが推奨

- 90dBを超える → 「騒音作業」として法的な管理が必要

騒音は“じわじわ効いてくる公害”です。

対策を怠ると、気づかないうちに健康が蝕まれていきます。

理由②:周囲への迷惑を防ぐため

工場や作業現場が住宅街やオフィスの近くにある場合、

機械音が外に漏れると、近隣住民からのクレームになることも。

よくあるトラブル例

- 「夜うるさくて眠れない!」という苦情

- 役所への通報 → 営業停止や改善命令

- 騒音問題で企業イメージが悪化

特に、次のような装置は音が漏れやすく要注意です。

- 屋外のポンプや送風機

- エアコンプレッサー

- 大型排気ファン

- プレス機

騒音対策は「機械の問題」だけではありません。

地域との信頼関係を守るためにも大切なのです。

理由③:作業効率や安全性にも影響する

「音」が大きいと、現場でのコミュニケーションが取りにくくなるという問題も発生します。

こんなリスクも…

⚠️ 作業者どうしの会話が聞こえず、伝達ミス・操作ミス

⚠️ 警報音やブザーが聞こえず、緊急対応が遅れる

⚠️ 騒音による疲労感や集中力の低下

これらが積み重なると、

最終的にはヒューマンエラーや重大事故につながる恐れも。

騒音は「音のストレス」だけでなく、

作業そのものの安全性と効率性を左右する要素でもあるのです。

騒音対策は“人と環境を守る設計”

騒音を軽く見てはいけません。

- 作業者の健康

- 近隣との信頼関係

- 装置の安全な運用

これらを守るためには、設計段階から「音」を意識した機械設計・設備計画が重要です。

設計者へのひとこと

音もまた、設計すべき“機械要素”の一つです。

騒音の主な発生源とは?

| 発生源 | 主な騒音の内容 |

|---|---|

| モーター | 回転音・振動音 |

| エア機器 | 排気音・切替音 |

| ギア・チェーン駆動部 | 噛み合い音・打撃音 |

| ワークの衝突 | 打音・衝撃音 |

| 冷却ファン・送風機 | 風切り音・軸音 |

これらの装置を静音型に変更したり、吸音材・防音カバーを追加することが対策の第一歩になります。

騒音対策の例

| 対策方法 | 内容 |

|---|---|

| 防音カバーの設置 | 機械全体を囲って音を閉じ込める |

| 吸音材の貼り付け | 内壁やパネルに吸音材を施工する |

| 防振ゴム・防振パッド | 振動が伝わらないようにする |

| 静音型コンポーネントの採用 | サイレンサ付きエアバルブ、静音ファンなど |

| 動作速度・エア圧の見直し | 不要な高速動作や高圧を抑える |

まとめ:騒音は“見えないリスク”のひとつ

騒音は目には見えませんが、

健康・周囲との関係・作業効率に大きな影響を与えます。

だからこそ、設計段階から、

✔ 発生源を意識する

✔ 静音部品を選定する

✔ 音が漏れない構造にする

といった工夫が必要です。

「音も設計対象のひとつ」

職場と地域の“静かさ”を守るのも、良い設計の証です。

コメント