小トラスねじは、

頭部が大きくて高さの低い形状を持つねじの一種です。

見た目が「きのこの笠」に似ていることから、

「トラスねじ」「小頭トラスねじ」とも呼ばれます。

機械設計や家電製品、金属板の固定など、

幅広い分野で使用される汎用的なねじです。

特に、広い面積で部材を押さえたい場合や、

外観をすっきり見せたい設計でよく使われます。

小トラスねじの特徴

小トラスねじの最大の特徴は、

「頭の直径が大きく、高さが低い」という形状です。

この形状がもたらす利点を、以下のように整理できます。

① 座面が広く、部材をしっかり押さえられる

頭の直径が大きいため、ねじ1本で押さえられる範囲が広くなります。

薄板や樹脂部品のように「局所的に力をかけると変形しやすい部品」に対しても、

小トラスねじなら安定して締結できます。

ワッシャを使わなくても、広い座面で面圧を分散できるのがメリットです。

② 見た目がすっきりして美しい

小トラスねじは頭の高さが低いため、

出っ張りが少なく、外観を損ねにくいのが特徴です。

家電や機器の外装など、デザイン性が重視される製品にも多く使われます。

🔍 例)

パソコンの筐体、スピーカーの外装、精密機器のパネル固定 など

③ 工具がかけやすく、メンテナンス性も良い

多くの小トラスねじは「プラスねじ」や「十字穴付き」形状のため、

ドライバーで簡単に締め付けや取り外しができます。

頭が広いことでドライバーの食いつきも安定し、

作業性が良いのもポイントです。

小トラスねじの主な用途

| 用途例 | 説明 |

|---|---|

| 家電・OA機器 | 外装パネルやカバーの固定。見た目を損ねず美しく仕上がる。 |

| 板金部品の締結 | 広い座面で薄板をしっかり固定。ワッシャ不要の場合も多い。 |

| プラスチック部品 | 面圧を分散できるため、割れや変形を防止できる。 |

| 建築金物・家具 | 目立ちにくく、外観を整える用途に最適。 |

小トラスねじは透明樹脂カバーや外装パネルとの相性が抜群!

小トラスねじは、透明樹脂カバーや外装パネルを

固定する場面で非常に相性が良いねじです。

特にアクリル(PMMA)や

ペット(PET)などの割れやすい樹脂材を使う設計では、

小トラスねじの「頭が広くて低い」形状が大きなメリットになります。

透明樹脂に小トラスねじが適している理由

① 広い座面で樹脂をやさしく押さえる

小トラスねじは、頭の直径が大きく、面で押さえる力が広く分散されます。

そのため、締め付けたときの局所的な応力が小さくなり、

アクリルやポリカのような割れやすい樹脂でも安心して固定できます。

ワッシャを併用しなくても、樹脂を傷めにくい構造です。

板厚が薄い透明パネル(t=2〜4mm)などにも最適です。

② 頭の高さが低く、外観を損ねない

小トラスねじの頭は高さが低く、丸みを帯びた形状をしています。

そのため、締結後も出っ張りが少なく、見た目がスッキリ仕上がるのが特長です。

透明カバーや外装パネルのように「デザイン性や見た目が重要な部品」においても、

小トラスねじは外観を損なわずに美しく取り付けることができます。

家電・計測器・展示機など、外観を重視する装置にぴったり。

反射光がやわらかく、見た目にやさしい印象を与えます。

③ 十字穴付きタイプで作業性が良い

多くの小トラスねじは十字穴付き(プラスねじ)タイプ。

そのため、樹脂部品のようにトルクをかけすぎたくない締結においても、

ドライバーで微調整しやすく、締めすぎを防止できます。

トルクレンチ付きドライバーを使えば、割れリスクをさらに軽減できます。

小トラスねじ使用時の設計・加工のポイント

透明樹脂カバーに小トラスねじを使うときは、

以下の3点を意識するとより確実で美しい設計になります。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 締め付けトルク | 強く締めすぎない(手締め or トルクドライバー推奨) |

| ワッシャ使用 | より広い面積で押さえたい場合は、平ワッシャを併用 |

特にアクリルは割れやすいため、トルク管理が重要です。

試作段階で実際に締結して「割れ」「白化」がないか確認しておきましょう。

実際の使用例

| 用途 | 内容 |

|---|---|

| 装置の透明安全カバー | 小トラスねじでしっかり固定。視認性と安全性を両立。 |

| 医療・分析機器の外装 | 見た目を損ねず、メンテナンス時の脱着もしやすい。 |

| 展示用ケース | 反射を抑えたスッキリした外観で高級感を演出。 |

樹脂部品には「やさしく押さえる」小トラスねじが最適

小トラスねじは、樹脂部品を割れにくく固定でき、

さらに見た目にもきれいに仕上がるという特徴を持っています。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 座面が広い | 樹脂を割れにくく押さえられる |

| 頭が低い | 外観がすっきり、美観を損ねない |

| 十字穴付き | 作業性が良く、締めすぎ防止が容易 |

透明樹脂カバーや外装パネルを扱う際は、

まず小トラスねじを候補として検討するのがオススメです。

見た目・機能・加工性のバランスに優れた設計部品として、

現場でも多く採用されています。

小トラスねじとだるま穴の組み合わせは、頻繁に脱着するカバーに最適!

装置の透明カバーや外装パネルなど、「メンテナンス時に頻繁に開ける」部品では、

小トラスねじとだるま穴を組み合わせる設計がとても便利です。

この方法を使うと、カバーの着脱作業が簡単になり、

ねじの紛失防止や作業効率アップにつながります。

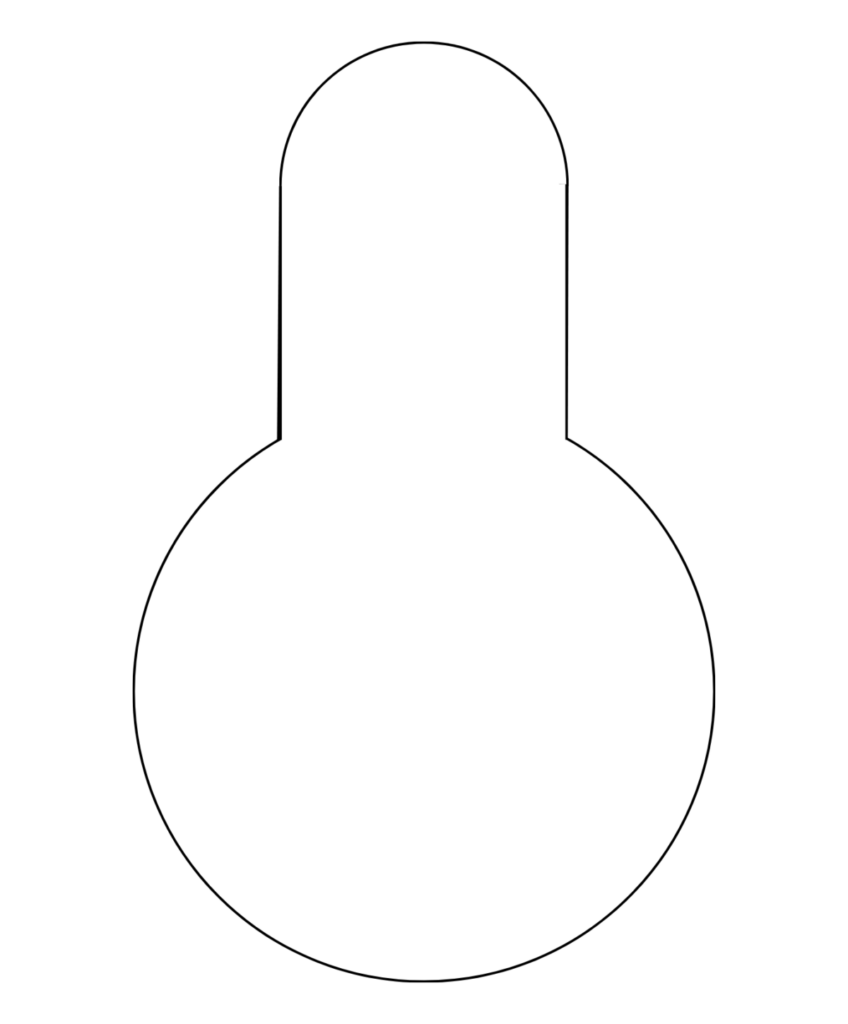

だるま穴とは?

だるま穴は、

片側が広く、もう片側が細い形をした「だるま状」の穴のことです。

🔹 広い方でねじ頭を通し、

🔹 細い方でねじの軸部分を引っ掛けて固定する

――という構造になっています。

これにより、ねじを完全に外さなくても

部品を着脱できるのが最大の特徴です。

小トラスねじとの相性が良い理由

小トラスねじは頭が広くて低い形状をしており、

だるま穴で固定する際にもしっかりと面で押さえることができるため、非常に相性が良いです。

ポイント①:座面が広く、樹脂カバーをしっかり押さえる

透明樹脂カバーのような割れやすい部品でも、

均一に押さえられるので、変形や割れを防げます。

ポイント②:頭が低く、見た目がすっきり

ねじの出っ張りが少ないため、外観を損ねずきれいに仕上がります。

ポイント③:頻繁な着脱がラクにできる

ねじを完全に外す必要がないため、メンテナンス時の作業時間を短縮できます。

ねじの紛失防止にも効果的です。

実際の使い方の流れ

以下のような手順で使用します

- だるま穴の「広い部分」に合わせてねじ頭を通す。

- カバーをスライドさせて「細い部分」に移動。

- ねじの座面でしっかり押さえ、軽く締め付けて固定。

外すときは逆の手順で簡単に取り外せます。

工具を最小限にして、スムーズな着脱が可能です。

使用例

| 用途 | ねじ+穴の組み合わせ例 |

|---|---|

| 装置の透明安全カバー | 小トラスねじ+片側だるま穴で開閉を容易に |

| 点検扉や外装パネル | ねじを緩めるだけでパネルをスライド着脱 |

| 試験機・測定装置のカバー | 頻繁に外す部分に採用してメンテ性向上 |

だるま穴+小トラスねじで“メンテしやすい”設計に!

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 工具レスまたは最小限で着脱できる | ねじを完全に外さずにカバーが外せる |

| 作業効率アップ | メンテナンス時間を短縮できる |

| 樹脂カバーにやさしい | 座面が広く、割れを防げる |

| 見た目もスッキリ | 外装パネルにも適した美しい仕上がり |

小トラスねじ+だるま穴の設計は、

「使いやすさ」「外観」「保守性」をすべて両立できる実用的なアイデアです。

透明カバーやメンテ用扉を扱う設計では、ぜひ取り入れてみてください。

小トラスねじの材質と表面処理

小トラスねじは、鉄(SS材)製とステンレス製(SUS304など)が主流です。

| 材質 | 特徴 |

|---|---|

| 鉄(ユニクロ・クロメートメッキ) | コストが安く、一般用途向け。 錆びやすいため屋内使用が中心。 |

| ステンレス(SUS304など) | 錆びにくく、屋外や湿気の多い場所に適する。 |

| 黒色処理(黒染・ブラックメッキ) | 光の反射を抑えたい機器やデザイン性重視の製品に使用。 |

使用環境(屋内・屋外・湿気・温度など)を

考慮して材質を選ぶことが大切です。

小トラスねじを使うときの注意点

小トラスねじは便利ですが、いくつか気をつけるポイントもあります。

1️⃣ 頭部が大きいため、干渉に注意

→ ねじ頭の直径が広いので、周囲の部品や壁面との干渉を確認しましょう。

2️⃣ 締めすぎ注意(特に樹脂部品)

→ 広い座面で押さえる分、過剰な締め付けは部材の変形を招くことがあります。

3️⃣ 脱着頻度が高い場合はステンレス推奨

→ 鉄製ねじはメッキが剥がれると錆びやすく、再利用に不向きです。

まとめ:小トラスねじは「見た目」と「押さえ力」を両立できる便利ねじ

| 特徴 | メリット |

|---|---|

| 座面が広い | 薄板や樹脂を変形させずに固定できる |

| 頭が低い | 外観をすっきり見せられる |

| 工具が使いやすい | ドライバー作業に向く |

小トラスねじは、広い面でしっかり押さえる力と

すっきりした外観を両立できる便利なねじです。

ワッシャを使わずに済む場面も多く、

コスト面でもメリットがあります。

設計段階で「押さえたい部材の厚さ」

「周囲のスペース」「外観の要求」を確認し、

最適なねじを選ぶことがポイントです。

コメント