設備や装置の架台(フレーム)を設計する際、

どの鋼材を選ぶかは、強度や剛性、コスト、製作性に大きく影響します。

特によく使われるのが、

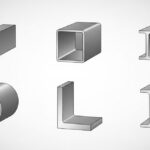

▶ 山形鋼(Lアングル)

▶ 溝形鋼(チャンネル)

▶ 角鋼管(角パイプ)

の3種類。

しかし「どれを使えば最適か?」は、

求める強度・重量・コストによって変わります。

本記事では、設備架台のフレーム設計で押さえておきたい

鋼材ごとの特性・メリット・ベストな使い分け

をわかりやすく解説します。

山形鋼(Lアングル)の特徴とメリット

Lアングルの特徴

L字形のシンプルな鋼材で、重量が軽く、取り扱いやすいのが魅力。

Lアングルのメリット

Lアングルのデメリット

Lアングルに向いている用途

- 装置の補助フレーム

- 補強材・ブラケット

- パネルや板金部品の取付け

→ 主構造ではなく「補助材として使う」のが最適。

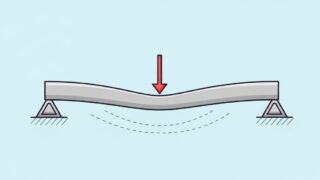

溝形鋼(チャンネル)の特徴とメリット

チャンネルの特徴

U字型の断面を持つ鋼材。片側が開いているため、曲げに強い方向と弱い方向がはっきりしている。

チャンネルのメリット

チャンネルのデメリット

チャンネルに向いている用途

- 装置架台の脚材

- 荷重方向が明確な梁

- 据付架台やユニット台

→ 荷重方向が決まっている梁や脚材の“メインフレーム”に最適。

角鋼管(角パイプ)の特徴とメリット

角パイプの特徴

四角い中空構造で、三者の中で最もバランスの良い鋼材。

角パイプのメリット

角パイプのデメリット

角パイプに向いている用途

- 精度が必要な装置フレーム

- ねじりが発生しやすいユニット

- 高剛性 × 軽量フレーム

- 外観を重視する装置

→ 精度・剛性・外観、すべて求められるメイン構造に最適。

3種類の鋼材の使い分け(比較表)

| 鋼材 | 剛性 | ねじり強度 | 軽さ | コスト | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| Lアングル | 低 | 弱い | ◎ | ◎ | 補強材 取付部 |

| チャンネル | 高(方向依存) | 中 | ○ | ○ | 架台の梁 脚 |

| 角鋼管 | 全方向に高い | 非常に強い | ○ | △ | 主フレーム 高剛性装置 |

鋼材の使い分けの基本ルールを徹底解説

— 角パイプ・チャンネル・Lアングルの最適な選び方 —

設備や装置の架台を設計する際、「どの形状の鋼材を使うべきか?」は、

剛性・重量・コストに大きく影響します。

ここでは、設計者がよく悩む 角パイプ・チャンネル・Lアングルの

使い分けの基本ルール を、現場目線でわかりやすく解説します。

1. 軽量 × 強度バランスを取りたい → 角パイプ(角鋼管)

角パイプが「第一選択」と言われる理由

角パイプは四角い中空構造で、全方向に強い のが最大の特徴です。

つまり、強度と軽さと外観のバランスが最も良い万能材。

装置フレームが角パイプで作られることが多いのは、

「迷ったらコレ」という設計上の定番だからです。

角パイプが向いているケース

→ 一番汎用性が高く、設計自由度も高い。

よほど特別な条件でなければ角パイプが最適。

2. 荷重方向が明確 → チャンネル(溝形鋼)

「縦には強く、横は弱い」という特徴を活かす

チャンネルはU字型の断面を持つため、

という特徴を持っています。

この「強い方向」と「弱い方向」が

はっきりしているのが設計上のメリットです。

チャンネルが効果を発揮する使い方

つまり、

荷重方向が決まっている場所に使うと

“最小コストで最大効果”が出る鋼材です。

チャンネルを使う際の注意点

→ 設置方向を間違えると、本来の強度が出せない点に注意。

3. 補助的な補強や取付部 → Lアングル(山形鋼)

Lアングルは「補助材として最強」

Lアングルは軽量かつ安価で、加工性も優れている鋼材ですが、

主構造としては剛性不足です。

しかし、

などに使うと、コスト・重量・加工性のバランスが非常に良くなります。

Lアングルのメリット

→ 主役ではなく「名脇役」として使う鋼材。

Lアングルを使う際の注意点

→ 強度を期待して使う素材ではなく、補助用途で真価を発揮。

使い分けの基本ルールを押さえるだけで設計品質が向上する

鋼材は、それぞれの特性を理解して正しく使い分けることで

「最小の重量・最小のコストで最大の剛性」が得られます。

- 角パイプ

→ 軽量 × 高剛性 × 見た目の良さ

→ 装置フレームの“第一選択” - チャンネル(溝形鋼)

→ 一方向に強い

→ 荷重方向が決まっている梁・脚材に最適 - Lアングル(山形鋼)

→ 軽くて安価

→ 補助的な補強・取付ステーに最適

鋼材の選択は架台設計の品質や安定性を大きく左右します。

この基本ルールを押さえておけば、より軽く、より強く、より合理的な設計が可能になります。

最近では「アルミフレーム」を使用する架台が増えている

近年、機械装置の架台では アルミフレームを

採用するケースが急増しています。

なぜアルミフレームが増えているのか?

軽量で扱いやすい

鉄鋼材と比べ 約1/3の軽さ。

組立・移動・レイアウト変更が圧倒的に楽。

追加工が簡単

溝にナットを差し込むだけで後付け部品が装着でき、

配線ダクト・センサー・カバーなどを容易に追加可能。

腐食に強い

酸化皮膜による耐食性が高く、

食品装置や医療関係でも採用しやすい。

見た目が良い

スタイリッシュでクリーン。

展示装置・ラボ装置との相性が良い。

アルミフレームが向いている用途

特に、量産ラインのカスタマイズ性が求められる現場では

アルミフレームが急速にシェアを伸ばしています。

まとめ

架台フレーム設計は鋼材の使い分けが品質・コストを左右する。

設備架台や装置フレームの設計では、

鋼材の特性を理解して使い分けることで、

▶ 剛性確保

▶ 軽量化

▶ コスト低減

▶ 安定した据付性

が実現できます。

▶ 角鋼管(角パイプ):全方向に強く、メインフレームに最適

▶ 溝形鋼(チャンネル):一方向に強く、架台の脚や梁に向く

▶ 山形鋼(Lアングル):軽く安く、補助材・取付部に最適

鋼材の性質を理解し、最適な場所に最適な形を使うことで、

強く・軽く・コストの良い架台設計ができます。

コメント