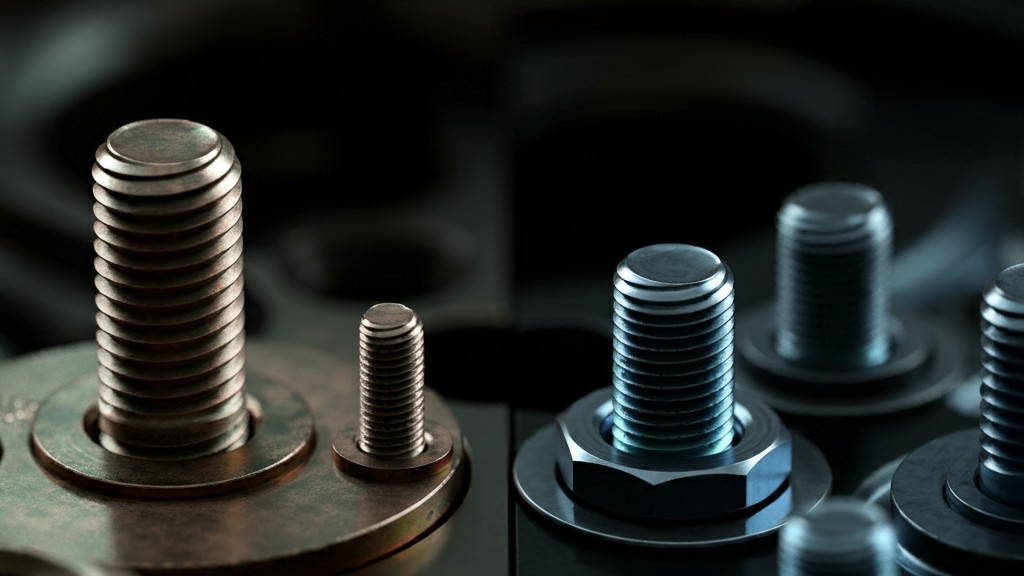

ねじの並目と細目は、ねじのピッチ(ねじ山とねじ山の間隔)によって

区別される重要な要素です。

どちらも機械設計において異なる用途や要求に応じて使用され、

各々に適した特徴があります。

この記事では、並目と細目の違いや、

それぞれの特性、選定時のポイントについて詳しく解説します。

並目ねじと細目ねじの違い

ねじには、同じ呼び径(直径)でも

ピッチ(ねじ山とねじ山の間隔)が異なる種類があります。

その代表が 「並目ねじ」 と 「細目ねじ」 です。

両者の違いと使い分けを理解しておくと、設計・選定ミスを防げます。

並目ねじ(標準ピッチねじ)

並目ねじは、一般的に最も広く使用されるねじの種類で、

JIS(日本工業規格)やISO(国際標準化機構)などの

規格に基づいた標準的なピッチが採用されています。

ピッチが広いため、ねじ山の間隔が大きく、ねじ込みやすいのが特徴です。

特徴

用途

一般的な機械組立、建設機器、家電製品、自動車部品など、

広範囲で使用されています。

振動が少なく、頻繁にねじを外す場面に向いています。

細目ねじ(細ピッチねじ)

細目ねじは、並目ねじに比べてピッチが細かく、

ねじ山の間隔が狭いねじです。

ねじ山の接触面積が大きくなるため、

より強力な締め付け力が得られるだけでなく、

細かい位置決めの調整が可能です。

これにより、精密な締結が必要な場面や、

微妙な位置調整が求められる設計に適しています。

特徴

用途

高強度が求められる場面や、振動が多い機械や装置に使用されます。

自動車のエンジン部品、航空機部品、精密機械、工具など、

高い精度や振動に耐えうる用途に最適です。

細目ねじは、ピッチが細かいため、

並目ねじに比べてねじを回す量が少なくても小さな変位が得られます。

これにより、微細な位置決めや調整が必要な部品に最適です。

並目ねじと細目ねじの選定ポイント

強度と締結力

並目ねじ

一般的に広いねじ山を持つため、

締め付け力よりも作業性を重視する場面で使われます。

通常のボルト締結や、機械部品の固定など、

過度な力がかからない状況に向いています。

細目ねじ

強い締め付け力を必要とする場面に最適です。

ねじ山の接触面積が広く、ねじが緩みにくいため、

振動や衝撃が多い環境で信頼性が高くなります。

振動や緩みへの耐性

並目ねじ

振動が少ない場所や、

ねじの取り外し頻度が高い用途で使用されることが多いです。

簡単にねじを緩めたり締めたりできるため、

部品交換やメンテナンスが多い場合に適しています。

細目ねじ

振動による緩みを防ぐ特性があります。

多くのねじ山が接触することで、振動に強く、外れにくいです。

加工性と作業性

並目ねじ

ピッチが広いためねじ込みが速く、作業効率が良いです。

大量生産のラインや、組み立てに時間をかけたくない場合に便利です。

細目ねじ

細目ねじは、ゆっくりとねじ込む必要があります。

作業時間が並目ねじより長くなる場合がありますが、

締結の精度が高くなります。

精密さが求められる設計や、

強力な締め付けが必要な部分で適しています。

耐摩耗性

並目ねじ

摩耗が起こりやすい環境での使用にはあまり適していませんが、

摩耗が少ない環境や頻繁に締めたり外したりする場合には向いています。

細目ねじ

細目ねじは、ねじ山が多く接触するため、

負荷が均一に分散され、摩耗しにくいという利点があります。

これにより、ねじが長持ちし、頻繁な交換が不要になります。

並目ねじと細目ねじの使い分け

| 項目 | 並目ねじ | 細目ねじ |

|---|---|---|

| ねじのピッチ | 大きい | 小さい |

| ねじ山の数 | 少ない | 多い |

| 強度特性 | 引張強度は低いがせん断強度は高い | 引張強度が高くせん断強度は低い |

| 緩みやすさ | 緩みやすい | 緩みにくい |

| 加工性 | 加工が簡単でコストが低い | 加工がやや難しくコストが高い |

図面での並目ねじ・細目ねじの指示ポイント

ねじの図面指示では、「並目」か「細目」か を正しく明記することが重要です。

間違えると、加工ミスや部品の互換性トラブルにつながります。

並目ねじは「ピッチ省略」が基本

細目ねじは「必ずピッチ明記」

図面指示の書き方ルール(例)

| 種類 | 記載例 | 備考 |

|---|---|---|

| 並目ねじ | M10 | ピッチ記載不要(省略) |

| 細目ねじ | M10×1.25 | ピッチ必須(省略禁止) |

設計・図面作成時の注意点

ねじの図面指示 まとめ

「省略=並目、明記=細目」というルールを覚えておくと失敗が減る

並目=ピッチ省略可

細目=ピッチ必須

図面のねじ記載は加工精度や部品互換性に直結する

強度と精度を両立させるための選択

機械設計において、ねじは最も基本的な機械要素の一つであり、

様々な場面で活用されています。

ねじには、そのピッチによって並目ねじと細目ねじの二つがあります。

それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることが重要です。

本項では、具体的な使い分けについて解説します。

基本は並目ねじ、精度や強度が必要なら細目ねじ

① 強度と精度を重視する場合 → 細目ねじ

🔍 例)

航空機、精密機器、高負荷機械

細目ねじは並目ねじに比べて軸方向の遊びが小さく、

ねじ山強度も高いため、高精度・高負荷の用途に適しています。

特に、締め付けトルクに対する軸力変動が小さいため、

精密な位置決めや強固な固定が求められる機械に向いています。

② 微細な位置決めや調整が必要な場合 → 細目ねじ

🔍 例)

精密機器の調整機構、光学装置、ゲージ位置決めなど

細目ねじはピッチが小さいため、1回転あたりの移動量が少なく、

微妙な位置調整や滑らかな動作が可能です。

③ 耐久性や耐振動性を重視する場合 → 細目ねじ

🔍 例)

屋外設備、振動の多い機械、エンジン周辺

細目ねじはねじ山の高さが低く、ねじ山同士の摩擦が大きいため、

緩みにくく耐久性に優れます。

そのため、振動が多い環境では細目ねじが有効です。

ただし、基本は「並目ねじ」を選定!

ここまで細目ねじの利点を紹介しましたが、

一般的な締結部には並目ねじを使用するのが基本です。

理由は以下のとおりです。

したがって、まずは「並目ねじ」で設計し、

精度・強度・耐振性など特別な要求がある部分だけ細目ねじに変更する、

という使い分けが理想的です。

| 比較項目 | 並目ねじ | 細目ねじ |

|---|---|---|

| ピッチ | 標準 | 細かい |

| 強度 | 標準 | 高い |

| 精度 | 標準 | 高い |

| 耐振性 | 標準 | 優れる |

| 加工性・入手性 | 良い | やや劣る |

| 主な用途 | 一般機械部品 | 精密機器・高強度部品 |

設計の考え方 まとめ

💡 ポイント

並目ねじは“万能タイプ”、細目ねじは“高精度・高強度タイプ”。

設計段階で用途を見極め、最適なねじピッチを選ぶことが大切です。

注意点と推奨点

材質との関係

同じねじ径でも、材質によって最適なピッチは異なります。

締め付けトルク

締め付けトルクは、ねじの強度や材質、使用する環境によって適切な値が異なります。

並目ねじと細目ねじは、それぞれに利点と欠点があります。

用途に応じて適切なねじを選択することで、

機械の強度、精度、耐久性を向上させることができます。

設計時には、それぞれの特性を理解し、

適切なねじを選択するようにしましょう。

まとめ

並目ねじと細目ねじは、ねじのピッチによって用途が異なり、

機械設計において適切な選定が求められます。

並目ねじは作業効率が良く、

広範囲の一般的な用途に適しているのに対し、

細目ねじは特に細かい調整や強力な締結力が必要な状況で威力を発揮します。

どちらのねじを使用するかは、

設計要件や使用環境に応じて慎重に判断することが重要です。

コメント