~狭い・小さい・過酷な環境で活躍する光のセンサー~

狭いスペースでも取り付け可能で、

高速応答かつ高精度な検出ができるファイバーセンサーは、

自動機や搬送装置、検査装置など

幅広い機械設計の現場で重宝されています。

本記事では、ファイバーセンサーの基本構造や動作原理、

特徴、選定時のチェックポイント、使用時の注意点などを、

初心者の方でも理解できるように詳しく解説していきます。

ファイバーセンサーとは?

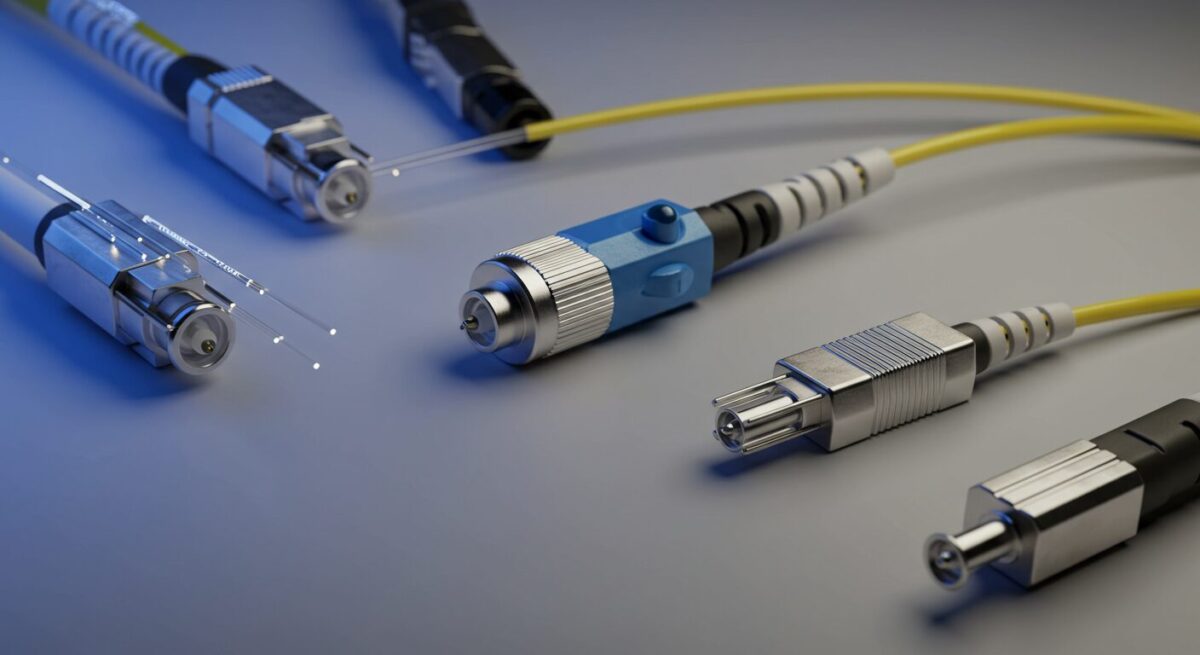

ファイバーセンサーの構成

ファイバーセンサーは主に以下の2つの部品で構成されます。

この2つを組み合わせて使用します。

ファイバーセンサーの動作原理

ファイバーセンサーは、アンプ部から発光された

光をファイバーを通して対象物に照射し、

その反射光や透過光を受光して、対象物の有無を判別します。

ファイバーの先端形状や検出方式により、

以下のようなタイプに分かれます。

主な検出方式と特徴

| 検出方式 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| 透過型 (対向型) | 送光と受光が別々、精度が高く長距離対応 | ラベル検出 落下検知など |

| 反射型 | 送受光が一体型、配線が簡単 | 部品有無検出 位置決め |

| 回帰反射型 | ミラーやリフレクターを用いて光を戻す | 透明体検出など |

| 限定反射型 | 検出距離を限定して バックグラウンドの影響を減らす | ワーク誤検出防止 |

ファイバーセンサーの特性(メリット)

狭所や曲がった場所でも設置可能

ファイバー部分は非常に細く柔軟なので、

狭いスペースや複雑な機構にも対応可能です。

小さい物体や高速ワークも検出できる

応答速度は1ms以下(最速でμsオーダー)のものもあり、

小型部品の通過検出やカウントに最適です。

過酷な環境下でも使用可能

ファイバー先端のみが検出部なので、

高温・油・粉塵などの環境に強いです。

(特にガラスファイバーは耐熱性◎)

高感度で安定した検出

アンプ部により感度調整が容易で、

反射の微妙な差でも安定して検出可能。

ファイバーセンサーの注意点(デメリット)

ファイバーの先端が破損しやすい(特に細径タイプ)

反射型は長距離検出には不向き(10〜200mm程度が主流)

アンプ部の調整がややシビアな場合あり

光の反射率により、検出に差が出る(黒・透明体は要注意)

ファイバーセンサーの選定ポイント

選定時には、以下のポイントを順番にチェックしましょう。

検出方式を選ぶ

ワークの大きさ・材質・検出距離に応じて

「反射型」「透過型」などを選定

透明体や金属光沢体の場合は、

回帰反射型や偏光タイプも検討

ファイバーの形状・素材

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| ストレート型 | 標準的なタイプ。取付しやすい |

| アングル型(L字) | 横方向からの検出に便利 |

| 小径ファイバー | 極小部品の検出に。取り扱い注意 |

| 耐熱ガラスファイバー | 高温(150〜350℃)環境に対応 |

検出距離・スポット径

距離が足りないと検出不可、

遠すぎると誤動作や感度低下に

小さなワークにはスポット径の小さいファイバーを選定

アンプの機能

| 機能 | 解説 |

|---|---|

| 感度自動調整 | ワンタッチで最適感度に |

| デジタル表示 | 感度や検出レベルを数値で確認できる |

| タイマ機能 | ONディレイ/OFFディレイなどが可能 |

| ネットワーク対応 | IO-LinkやCC-Linkなど、FA通信対応 |

応答速度・出力仕様

高速搬送ラインには応答速度が速いタイプ(100μs以下)を選ぶ

NPN出力/PNP出力、NO/NCの仕様を確認

使用時の工夫・設計ポイント

リード線引き回しには注意(断線防止)

固定具やフレキシブルスリーブを使用

ファイバーの先端は極力保護する

機械的な干渉を避け、カバー付きファイバーも有効

環境に合わせて光源を選ぶ(赤色・青色・レーザーなど)

透明体検出には青色LEDやレーザーが有効

複数台使用時は光の干渉に注意

タイミングずらしや、別波長機種を選定

よくある用途事例

| 用途 | センサータイプ |

|---|---|

| チップ部品の通過検出 | 透過型小径ファイバー |

| ラベルの有無判定 | 反射型+感度調整 |

| ガラス瓶の有無 | 回帰反射型・偏光タイプ |

| 狭い装置内の部品到達検出 | アングル型ファイバー |

| スライダーの原点確認 | 限定反射型 |

ファイバーセンサーの「光の性質」とは?

~初心者でもわかる光ファイバーのしくみと特徴~

ファイバーセンサーは、狭い場所や複雑な機構でも

センサを使いたい場面で重宝される「光センサー」の一種です。

その心臓部となるのが、「光ファイバー」と呼ばれる細い透明なケーブル。

この中を通る「光の性質」を理解すると、

ファイバーセンサーの強みや制約もよりよく見えてきます。

この記事では、ファイバーセンサーの動作原理に関わる

光の伝わり方や反射、透過、屈折といった基本的な性質について、

図や例を交えながらわかりやすく解説します。

ファイバーセンサーの基本構造

ファイバーセンサーは大きく2つのパートに分かれています。

この「光ファイバー」の内部で、光がどのように進むのかが、

センサーとしての性能に大きく関わっています。

光ファイバーの中で光はどう進む?

全反射という現象

光ファイバー内では、光が繰り返し内部で

反射しながら前に進んでいきます。

この現象は「全反射」と呼ばれます。

全反射とは?

光が 密度の高い物質(屈折率の高い素材) から

密度の低い物質 に向かうとき、

ある角度よりも浅いと反射してしまう現象。

光ファイバーは、中心のコアと外側のクラッド で

屈折率を変えることで、光を閉じ込めて進ませている。

つまり、光ファイバーの中を光が曲がりながらでも

減衰せずに進めるのは、「全反射」のおかげなのです。

使用される光の種類と波長

ファイバーセンサーで使われる光の種類には、以下のようなものがあります。

| 光の種類 | 波長 | 特徴 |

|---|---|---|

| 赤外線LED | 約850nm | 目に見えないが物体検出に有効。ノイズに強い。 |

| 赤色LED | 約660nm | 肉眼で見えるため、調整しやすい。 |

| 青色LED | 約470nm | 微小部品や透明体の検出に有効。 |

目視でスポットを確認したい場合は赤色光、

高速応答や反射の強弱を狙いたい場合は赤外線が選ばれることが多いです。

光の性質と検出への影響

反射

対象物に光が当たると、一部が反射して戻ってきます。

この戻り光の強さで「物体の有無」や「位置」を

判断するのがファイバーセンサーの基本動作。

拡散反射 vs 鏡面反射

| 種類 | 特徴 | 対象物 |

|---|---|---|

| 拡散反射 | 凹凸のある表面から広がって戻る | 紙、布、樹脂など |

| 鏡面反射 | なめらかな面から一定方向に反射 | 鏡、ガラス、金属など |

ファイバーセンサーは「拡散反射」のほうが

安定検出しやすい傾向があります。

透過と吸収

光が透明体を通過するか、

吸収されてしまうかも重要です。

透明ワークは、通常の反射では検出が難しいため、

偏光タイプや回帰反射型を使う必要があります。

回帰反射型では検出物体を光が2回通過するため、

透明なワークの検出に向いています。

屈折と干渉

水やガラスなどを通過する際に、

光は曲がる(屈折)性質があります。

また、複数の反射光が重なることで干渉が起こり、

誤動作の原因になることもあります。

光の性質を活かす応用と選定ポイント

| 使用場面 | 適した光の性質 | 対応ファイバー例 |

|---|---|---|

| 微小物体の検出 | スポット光の集中 | 極細ファイバー、集光レンズ付き |

| 狭い場所や熱い場所 | 光だけを運びたい | 耐熱ガラスファイバー |

| 透明体検出 | 回帰反射 or 偏光処理 | 偏光ファイバーユニット |

| 高速ラインの検出 | 応答速度重視 | 赤外LEDタイプ(高速応答) |

ファイバーセンサーの心臓は「光ファイバー」。

光が「全反射」により内部を進むことで、自由度の高い設置が可能になります。

使用する光には反射・屈折・透過・干渉といった物理的性質があります。

それらを正しく理解することが、安定検出のカギ。

目的に応じて、波長・反射タイプ・ファイバー素材を選定することが非常に重要です。

ファイバーセンサーは“光の道”を自在に設計できるセンサーです。

そのためには“光がどんなふうに進み、

反射するか”という物理の基礎を少しだけ意識するだけで、

見違えるほど安定した検出ができるようになります!

ファイバーセンサーとレーザーセンサーの違いとは?

~用途と特徴の違いをわかりやすく解説~

機械設計において物体の有無や位置を検出するために使用されるセンサーには、

ファイバーセンサーとレーザーセンサーという代表的な2種類があります。

どちらも「光を使って対象物を検出する」という共通点がありますが、

用途や性能、設置条件に大きな違いがあります。

センサーの概要と構造の違い

| 項目 | ファイバーセンサー | レーザーセンサー |

|---|---|---|

| 構成 | アンプ部 + ファイバーケーブル | センサー本体のみ (光源・受光素子一体) |

| 光源 | 赤外LED、赤色LEDなど | 半導体レーザー |

| 検出方式 | 反射型・透過型・回帰反射型など | 距離計測型が主流 (三角測距・TOFなど) |

| スポット径 | 小さいが多少ぼやける | 非常に小さくて鋭い点 |

| 設置自由度 | 高い(小型・柔軟) | やや制限あり (本体サイズ・角度調整) |

検出能力・精度の違い

| 比較項目 | ファイバーセンサー | レーザーセンサー |

|---|---|---|

| 検出距離 | 数mm~数十cm程度 | 数cm~数mまで対応可能 |

| 繰り返し精度 | 高い (±0.1mm前後) | 非常に高い (μm単位も可能) |

| 微小物体の検出 | 得意 (スポットが細く応答も速い) | 非常に得意 (細く鮮明なレーザースポット) |

| 距離検出機能 | 基本的になし (ON/OFFのみ) | 距離情報をアナログ または数値出力可能 |

| 透明体対応 | 一部対応 (偏光タイプ) | 高機能タイプで対応可能 (位相差・TOFなど) |

設置性・環境耐性の違い

| 比較項目 | ファイバーセンサー | レーザーセンサー |

|---|---|---|

| 本体サイズ | 小さい (アンプ分離型) | やや大きい (内蔵機器が多い) |

| 設置自由度 | 高い (ファイバー曲げOK) | 本体ごと設置する必要あり |

| 高温対応 | ガラスファイバーで対応可 (150℃以上) | 一般的には60℃程度 |

| 防塵・防水 | 先端だけ保護すれば◎ | 機種によりIP対応あり (選定要注意) |

| ケーブルの取り回し | 非常に自由 | 本体設置位置に制限あり |

価格帯と導入コスト

| 比較項目 | ファイバーセンサー | レーザーセンサー |

|---|---|---|

| 初期費用 | 比較的安価(数千円〜) | 高価(数万円〜数十万円) |

| ランニングコスト | 低い(構造がシンプル) | 修理や交換は高コストになりがち |

| 導入ハードル | 低い(簡単に追加可能) | 高機能ゆえ設定や調整に知識が必要 |

用途別おすすめセンサー

| 用途 | ファイバーセンサー | レーザーセンサー |

|---|---|---|

| 狭い機構内での検出 | ○ | 本体が大きく不向き |

| 部品の有無判定 | ○ | △ コスト高 |

| 微小部品・チップの検出 | ◎ | ◎ |

| 距離を数値で測りたい | × | ◎ 必須 |

| 製品高さの違いを判別 | △(工夫で可能) | ◎ |

| ロボットとの連携・距離制御 | × | ◎ |

| 高温・油・粉塵環境 | ◎ ガラスファイバー | △ 要選定 |

ファイバー vs レーザー 使い分けのコツ

ファイバーセンサーが活躍する場面

レーザーセンサーが強みを発揮する場面

設計者のひとことアドバイス

| まとめ | ファイバーセンサー | レーザーセンサー |

|---|---|---|

| 特徴 | 小型・安価・柔軟・高耐久 | 高精度・測距可能・可視性高 |

| 向いている用途 | 小物検出、狭所、高速ライン | 位置制御、距離検出、外観検査 |

| 注意点 | 照射調整がシビア | 設定が複雑、コスト高め |

距離か?有無か?環境は?それによって、

センサー選定は大きく変わります。

ファイバーとレーザーはどちらが上という話ではなく、

使いどころを間違えないことが大事です!」

「まずは“何を検出したいのか”を明確にしましょう。

まとめ

ファイバーセンサーは、限られたスペースで

高精度な検出を行いたいときの強い味方です。

正しく選定し、用途や環境に合わせた使い方をすれば、信頼性の高い検出が可能となります。

▶ ファイバーセンサーは狭所・小物・高速ラインに最適

▶ 検出方式・ファイバー形状・感度調整のしやすさで選定

▶ 過酷環境にも対応(耐熱・防油ファイバーあり)

▶ 使用時は光軸調整・ファイバー保護に注意

コメント