~小型・高精度の光検知センサーの特性と選定ポイント~

機械設計や装置設計において、「物の有無」や「位置」、

「通過」などを検出するセンサは欠かせない存在です。

中でも、小型で高速応答が可能な光センサとして活躍しているのが

「マイクロフォトセンサ」です。

マイクロフォトセンサは、発光部と受光部が一体化された構造を持ち、

非常にコンパクトで扱いやすいのが特徴です。

そのため、電子部品の検出や小型装置の原点検出、

カウンタ用途など、限られたスペースでの使用に最適です。

本記事では、このマイクロフォトセンサの基本的な仕組みや特性から、

実際の用途例や選定時のポイントまで、

初心者の方にも理解しやすいように解説していきます。

「他の光センサとの違いは?」「どんなときに使えばいいの?」

といった疑問を解消し、最適なセンサ選定に役立てていただければと思います。

マイクロフォトセンサとは?

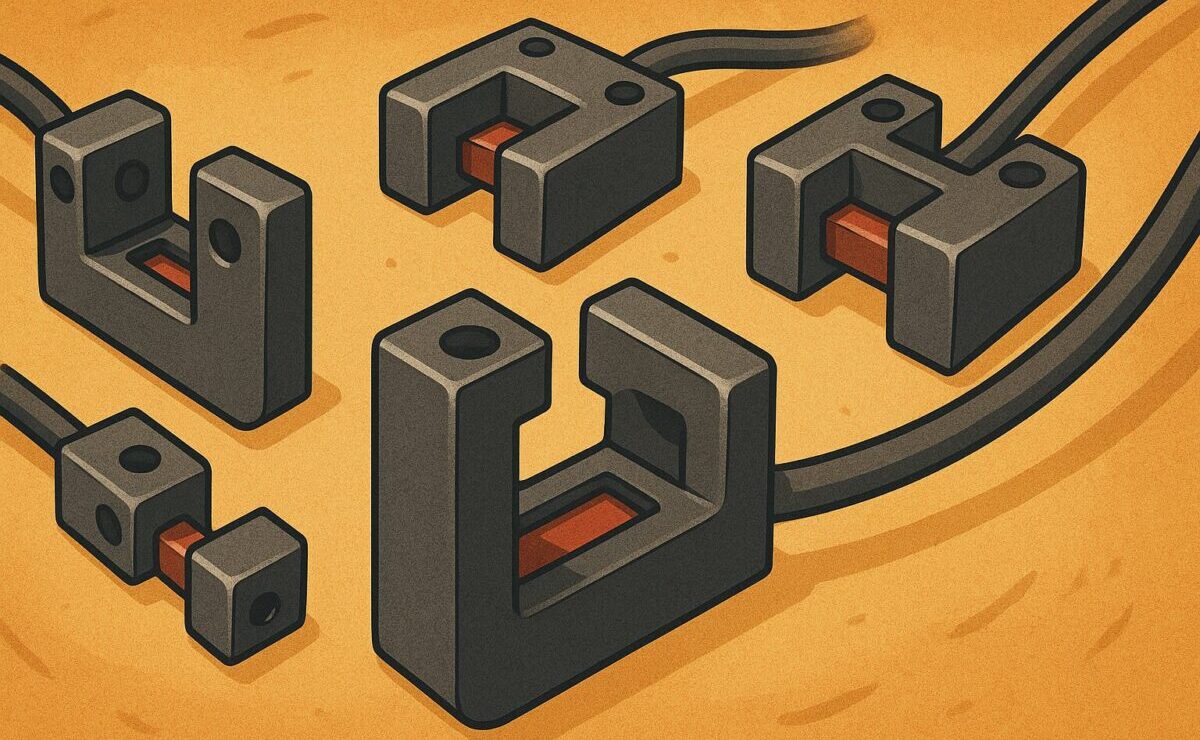

マイクロフォトセンサとは、

光を使って物体の有無や位置を検出する小型センサーです。

一般的には、送信部と受信部を一体にした反射型や、

分離型の透過型(スロットタイプ)などがあります。

その名のとおり、「マイクロ(小型)」で

「フォト(光)」を使ったセンサというのが特徴で、

電子機器や小型メカ機構の組み込み用途で非常によく使われます。

マイクロフォトセンサの主な構造と種類

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 透過型(スロット型) | スリット内に物体が入ると、光が遮られON/OFFを検出 |

| 反射型 | 物体の表面からの反射光を受光し検知 |

| 回帰反射型(一部対応) | センサと反射板をセットで使用し、物体による遮光で検知 |

マイクロフォトセンサの特性

小型・軽量

コンパクト設計のため、

狭いスペースや小型装置への実装に最適

表面実装タイプ(SMD)なども存在し、基板直付け可能

高速応答性

応答速度はμs(マイクロ秒)~ms(ミリ秒)単位と非常に速く、

回転体や高速搬送にも対応

非接触で摩耗がない

光検知なので、物理的な接触がなく耐久性が高い

リミットスイッチのような接点摩耗がない

検出距離は短め

一般的に数mm~数十mm程度の検出範囲

遠距離の検出には不向き(レーザーセンサや光電センサが適)

ノイズ・周囲光にやや弱い

マイクロフォトセンサの選定ポイント

| チェック項目 | 解説 |

|---|---|

| 検出方式 | 透過型・反射型・回帰反射型から用途に合わせて選定 |

| 検出距離 | 数mm単位で確認。対象物の大きさや設置条件に注意 |

| 検出物体 | 光の反射率や色に影響される。反射型では黒色や透明体は要注意 |

| 応答速度 | 高速回転体・高速搬送にはμs対応のタイプが必要 |

| 出力形式 | NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力など制御方式と合わせる |

| 耐環境性 | 使用温度範囲、防塵・防水(IPランク)、耐振動性も確認 |

| 実装形状 | パネル取り付け、基板直付け、コネクタタイプなど装置に合わせて選定 |

マイクロフォトセンサの活用例

エンコーダーの回転検出

スリットディスクと組み合わせて、

高分解能の角度検出に活用

小型アクチュエーターの原点検出

ミニリニアガイドや電動スライドの

原点出し用センサに最適

カウント装置(コインや部品の通過)

透過型を使って、

物体の通過回数を正確にカウント

マイクロフォトセンサの注意点とトラブル対策

| 問題 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 誤検出 | 周囲光(蛍光灯や直射日光) | 遮光ケース使用 ノイズ対策品の選定 |

| 検出できない | 物体が黒・透明など反射率が低い | 感度調整可能なタイプや 反射シール使用 |

| 検出ずれ | センサ取り付け位置がズレている | マウント位置の微調整 or フィクスチャの工夫 |

| ノイズ混入 | 外部からの電磁ノイズ | シールド線 ツイストペア フィルタ回路の活用 |

マイクロフォトセンサとファイバーセンサの違いと使い分け

~用途に応じた光センサ選定のポイント~

機械設計において、物体の位置・通過・有無を検出するために

光センサは非常に重要な要素です。

その中でも特に「マイクロフォトセンサ」と「ファイバーセンサ」は、

よく似た機能を持ちますが、構造や性能には大きな違いがあり、

適材適所で使い分けることが必要です。

マイクロフォトセンサとは?

特徴

主な用途

ファイバーセンサとは?

特徴

主な用途

【比較表】 マイクロフォトセンサ vs ファイバーセンサ

| 項目 | マイクロフォトセンサ | ファイバーセンサ |

|---|---|---|

| センサ構造 | 一体型 (本体に光源と受光器が内蔵) | 分離型 (検出部とアンプが別) |

| 検出距離 | 短距離 (~30mm程度) | 中距離~長距離 (数cm~1m以上) |

| 感度調整 | 不可 (機種による) | 可 (アンプ側で詳細設定可能) |

| 設置の自由度 | 本体サイズに依存 | ファイバー部が小さいため柔軟 |

| 環境耐性 | 一般的な工場レベル | 高温・油・粉塵に 強いタイプあり |

| 応答速度 | 非常に速い (μs~ms) | 速い(μs~ms)+応答調整可 |

| メリット | 安価・省スペース 組込しやすい | 柔軟・高性能 微小物対応 |

| デメリット | 感度固定・距離短い | 本体がやや高価 設置や設定に注意 |

使い分けのポイント

| 使用シーン | 推奨センサ | 理由 |

|---|---|---|

| 小型装置の組み込み、原点検出 | マイクロフォト | 小型・一体型で簡単に組み込める |

| 狭くてセンサ本体が入らない場所 | ファイバー | ファイバー部が細く、 先端のみ挿入可能 |

| 高温環境・溶接や炉の近く | ファイバー | ファイバー部が耐熱仕様可 (200℃以上も) |

| 検出距離を伸ばしたい | ファイバー | 反射型で最大1m以上も可能 (高反射材併用) |

| 微小部品の検出 | ファイバー | スポット径が小さく、 微小対象に対応しやすい |

| 高速回転・搬送体の検出 | 両者可 | 応答性の観点ではどちらも◎。 コストやスペース次第で選定 |

注意点

| 内容 | マイクロフォトセンサ | ファイバーセンサ |

|---|---|---|

| 特徴 | 小型・高速・省配線 | 柔軟・高機能・広い用途 |

| 向いている用途 | 組込用、短距離検出 | 高温・微小・長距離・複雑な検出 |

| 使い分けのコツ | コスト・スペース重視 | 性能重視 |

「まずマイクロフォトセンサで試す → 条件が厳しければファイバーに変更」

という流れで設計を進めると、無駄なくセンサ選定ができます。

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 小型・高速応答・非接触・短距離 |

| 用途 | 原点検出、カウント、小型装置向けの位置検出 |

| 選定のポイント | 検出方式、距離、対象物、環境性、応答性、取り付け形式など |

マイクロフォトセンサは、「狭い・速い・繊細」な検出に強い光センサです。

正しい選定と取り付けによって、機械装置の精度や信頼性を大きく高めることができます。

コメント