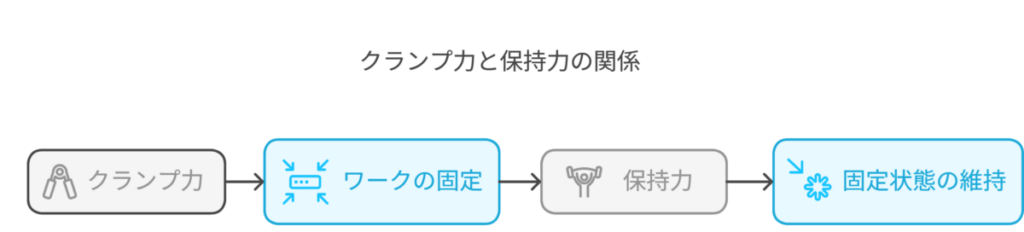

~正しい理解で安全・確実な機械設計を~

機械設計において、部品やワークをしっかりと固定するためには

「クランプ(締め付け)」が欠かせません。

しかし、よく似た言葉に「クランプ力」と「保持力」があり、

この違いを正しく理解しておかないと、

設計ミスや事故の原因になりかねません。

本記事では、「クランプ力」と「保持力」の意味の違いから、

設計時に注意すべきポイント、適切な選定方法までを

初心者向けにわかりやすく解説します。

クランプとは何か?

クランプとは、ワーク(加工物や部品)を所定の位置に固定する手段です。

加工中や組立時、検査時など、ワークが動かないようにすることで、

寸法精度や作業の再現性を確保します。

クランプには様々な種類があり、

トグルクランプ・カムクランプ・スクリュークランプ・油圧クランプなどが代表的です。

クランプ力とは?

「クランプによってワークに加えられる締め付け力」のことを指します。

たとえば、トグルクランプを操作した際に、

ワークを押さえつける方向に発生する初期の力がクランプ力です。

この力は、ワークを固定状態にするための入力エネルギーに近いイメージであり、

バネ力・レバー機構・油圧などで発生させます。

クランプ力の特徴

保持力とは?

「クランプされた状態を維持するための抵抗力」です。

ワークがクランプされたあとに、

外部からの力(加工負荷・振動・せん断力など)に対して

どれだけ動かずに耐えられるかを示します。

つまり、固定状態を維持する「静的な抵抗力」です。

保持力の特徴

クランプ力と保持力の比較表

| 項目 | クランプ力 | 保持力 |

|---|---|---|

| 定義 | 締め付け時に発生する力 | クランプ状態を維持する力 |

| 性質 | 動的 | 静的 |

| 役割 | ワークを押さえる | ワークのズレを防ぐ |

| 関連要素 | 操作力、トルク、摩擦力 | 外力抵抗、構造剛性、摩擦係数 |

| 設計への影響 | 適切な締め付け条件が必要 | ワークへの荷重を見積もる必要あり |

設計での注意点と考え方

クランプ力だけではワークは保持できない

よくある誤解が「強いクランプ力をかければ外れない」と思い込むことです。

しかし、いくら強く締めても、

加工中にせん断力や振動、反力が加わると、

滑ってしまうことがあります。

そのため、保持力(耐外力)を設計段階で考慮することが不可欠です。

摩擦係数と接触面積が保持力に大きく影響する

保持力は、主に「摩擦力」で生まれます。

摩擦力は以下の式で表されます。

保持力 = クランプ力 × 摩擦係数

したがって、摩擦係数が小さい材料(例:アルミ、スチール)や、

接触面積が小さい場合には、

高いクランプ力をかけても滑りやすくなるので注意が必要です。

外力に対する安全率を取る

保持力を設計する際には、

加工中に加わる力(せん断力・振動・遠心力など)を想定し、

それに対して1.5〜3倍程度の安全率をもってクランプ設計を行うのが一般的です。

クランプ選定時のポイント

また、加工や作業内容に応じて、

クランプ方式を変える必要があることも忘れずに。

保持力と外部からの力の関係とは?

~ズレ・外れを防ぐための設計の基本~

機械設計や治具設計において「クランプ」は欠かせない固定手段ですが、

単に強く締め付ければ安全というわけではありません。

重要なのは、クランプがどれだけ外部からの力に耐えられるかという視点です。

本項では、クランプに影響を及ぼす「外部からの力」と

その対策について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

クランプに影響する「外部からの力」とは?

クランプで固定したワークには、様々な外部からの力(外力)が加わります。

この外力に耐えられなければ、

ワークがズレたり、浮いたり、最悪の場合クランプが破損することもあります。

主な外部からの力の種類

| 外力の種類 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 加工時の切削力 | フライス・旋盤などで発生する 押しつけ力・引き抜き力・せん断力 | ワークの動き・ズレ |

| 振動 | 加工中の機械振動、搬送時の衝撃 | クランプの緩み・位置ずれ |

| トルク(ねじり力) | ワークが回転方向に受ける力 | 回転方向へのズレ |

| 反力 | 組立や圧入の際の反発力 | クランプ外れ・破損の原因 |

| 重力 | ワーク自体の重量 | 浮きや滑り |

クランプが受ける力の方向を理解する

クランプ力は通常「一点方向」に加えられますが、

外部からの力はさまざまな方向から作用します。

たとえば、フライス加工では、横方向からせん断力がかかることが多く、

クランプがその方向の摩擦力や構造剛性で保持力を出せているかがポイントになります。

具体例:フライス加工のワーク固定

外力に耐えるために必要な「保持力」とは?

クランプ力だけでなく、「保持力」の考慮が重要です。

保持力は、外力に耐えてワークが動かないようにする力です。

保持力は主に摩擦力で生まれます。以下の式で計算できます。

保持力 = クランプ力 × 摩擦係数

たとえば、クランプ力が500N、摩擦係数が0.2なら、

保持力 = 500N × 0.2 = 100N

このとき、外部からのせん断力が100Nを超えるとワークが滑るリスクがあります。

外部からの力に対する設計の考え方

外力の大きさと方向を想定する

加工内容、ワークの材質、重量、取付姿勢などから、

どの方向にどれくらいの力がかかるかを見積もります。

摩擦力に頼りすぎない

摩擦係数は材質や表面状態によって大きく変動します。

油がついていれば0.05程度になることもあるため、

摩擦だけに頼ると危険です。

位置決めピンやストッパーと併用する

せん断力やトルクが大きい場合は、

インローやピンで外力を受ける設計にするのが有効です。

クランプは「浮き上がりを防ぐ」役割に限定し、

せん断力は別構造で受けるようにします。

クランプ方向と外力方向を一致させない

同方向に力がかかると、簡単にクランプが緩む可能性があります。

力のベクトルが交差するような設計にすると、安定性が増します。

ワーク保持のための対策まとめ

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| クランプ力の強化 | 摩擦力の向上によるズレ防止 |

| 摩擦係数の高い材料の選定 | ゴムパッド・ザラ面を利用 |

| せん断力をインローで受ける設計 | クランプに過負荷がかからない |

| 複数点でのクランプ | バランスよく固定、回転防止 |

| 外力方向に対するストッパー設置 | スライドや衝撃の受け止め |

| 加工条件の見直し(切削条件) | 外力自体を小さくする工夫 |

クランプは、ワークを固定する重要な機構ですが、

外部からの力に耐えられる設計でなければ意味がありません。

クランプ力は押さえる力

外力に対抗するには保持力(摩擦力)が必要

摩擦だけに頼らず、ピンやインローと併用することが重要

加工や組立でのトラブルを防ぐためには、

クランプ方向と外力の方向、素材、接触面の設計などを

含めたトータルな視点が求められます。

まとめ

クランプ設計では、

「クランプ力」と「保持力」の違いを明確に理解することが大切です。

▶ クランプ力は「押さえる力」

▶ 保持力は「動かないようにする力」

この2つは連動していますが、

それぞれ設計観点も目的も異なるため、

両方を意識して設計・選定することが、

信頼性の高い治具や設備の実現につながります。

高精度や高剛性が求められる場合は、

クランプだけでなく、位置決め機構と併用し、

保持力の確保を最優先に考えましょう。

コメント