機械が動いているとき、

「ガタガタ」「ビリビリ」といった

振動を感じたことはありませんか?

実はこの振動、そのまま放置してしまうと、

部品の破損や性能低下の原因になることがあるのです。

この記事では、振動が機械にとってなぜ「良くない」のか、

そして設計者がどのように対策しているのかを、

初心者でもわかるように解説します。

なぜ振動が起こるの?

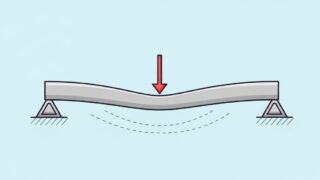

機械が動作すると、回転・往復運動・衝撃などによって

力のバランスが崩れることがあります。

たとえば…

こうした要因が「振動」を引き起こします。

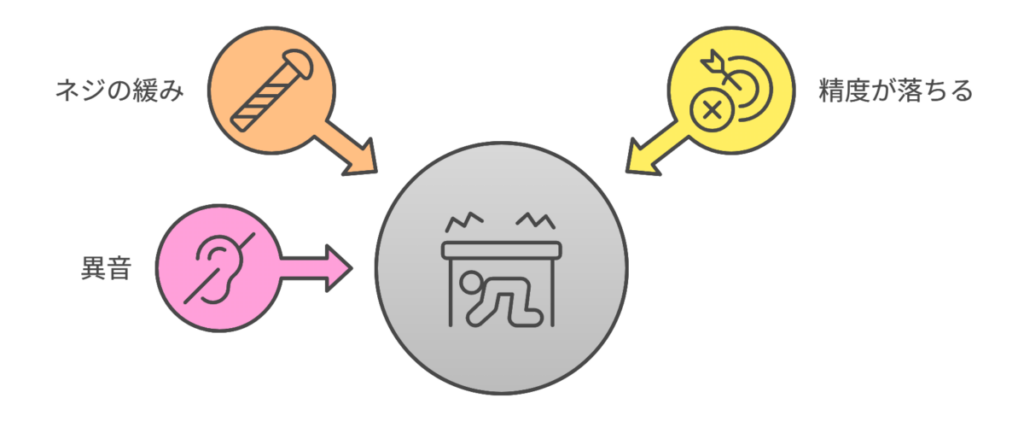

振動がもたらす問題とは?

― 見逃すと大きなトラブルになる ―

機械の動作中に「ビリビリ」「カタカタ」といった振動を感じたことはありませんか?

実はその振動、機械にとってかなりのリスクを含んでいます。

ここでは、振動が引き起こす4つの代表的なトラブルについて、わかりやすく解説します。

ネジが緩む

振動が繰り返されると、

ネジやボルトといった締結部分にわずかな動きが生まれます。

これが積み重なると、次第にネジが緩んでしまうのです。

🔧 緩んだまま使い続けると…

🛠 対策として、スプリングワッシャーや緩み止め剤を使うのが一般的です。

精度が落ちる

加工機や測定器など、

精密な動きが必要な機械にとって振動は天敵です。

例えば、微細な加工をしている最中に機械が揺れてしまうと、

→ 加工面がガタガタになったり、寸法がズレてしまうことがあります。

測定器も、振動で正しい値を読み取れないことがあり、製品の品質に直結します。

特にμm(ミクロン)単位の精度が必要な機器では、

わずかな振動でも大問題になります。

異音や騒音の発生

振動が起こると、「カタカタ音」「ビリビリ音」などの

異音が発生することがあります。

この音は、単なる不快感にとどまらず…

🎧 静かな機械=高品質の証、とも言われるほど、音の印象は重要です。

部品の寿命が短くなる

振動は、部品に繰り返し荷重(疲労)を与えるため、

→ 材料の中に細かいヒビ(クラック)が生じやすくなります。

これが進行すると、金属疲労による破損に。

また、部品同士がこすれて摩耗が進行する原因にもなります。

結果として、ベアリングや軸、フレームなどが通常よりも早く壊れてしまうのです。

振動は小さな揺れ、大きなリスク

一見すると小さな問題に思える「振動」ですが、

放置してしまうと機械の安全性・性能・寿命すべてに悪影響を与えます。

だからこそ、機械設計では最初から「振動が起こらない設計」や、

「振動が起きても問題を最小限に抑える工夫」がとても大切になります。

振動=壊れる予兆、と考えて、早めに対策することが、

信頼される設計者への第一歩です。

特に怖いのは「共振(きょうしん)」

― 見えない振動が機械を壊す ―

機械が動いていると、

目には見えない小さな振動が必ず発生します。

その振動が「ある条件」と一致したときに起こる、

非常に危険な現象が共振(きょうしん)です。

初心者の方にもわかるように、

共振がなぜ怖いのかをやさしく解説します。

共振とは?

共振とは、外から与えられる振動の周波数(振動の速さ)と、

物体そのものが自然に振動しようとする周波数(固有振動数)が

一致したときに起こる現象です。

この状態になると、普通の振動では考えられないほどに

揺れが増幅されてしまいます。

小さな力でも揺れがどんどん大きくなる

たとえるなら、「ブランコを押す動き」と同じです。

ブランコをちょうどよいタイミング(共振)で押すと、

大きく揺れますよね?

機械や構造物も、それと同じように

「揺れのタイミングが合う」とどんどん振幅が増していくのです。

そして最悪の場合、

部品が壊れたり、機械が停止・破損してしまうことも…。

実際の共振の例

どれも、共振を設計段階で考慮していないことが

原因で起こる事故やトラブルです。

なぜ設計で共振に注意すべき?

共振が起きると…

つまり、機械の寿命が短くなる、あるいは突然壊れる

といった大きな問題を引き起こします。

設計での共振対策とは?

以下のような設計・対策が有効です。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 固有振動数を調整 | フレームの材質や形状を変更して、共振しない周波数帯にずらす |

| 振動源との距離を取る | モーターやファンなど、振動を出す装置から離して設置する |

| ダンパーを取り付ける | 振動を吸収するゴムやショックアブソーバーを使う |

| 周波数をずらす設計 | モーターの回転数などを変更して、共振しない周波数で運転する |

共振=見えない危険を防ぐ設計力

共振は目には見えませんが、

放っておくと重大なトラブルを招く隠れたリスクです。

特に精密装置や高速回転部のある機械では、

共振の有無が設計の良し悪しを決めると言っても過言ではありません。

だからこそ、機械設計の現場では

「固有振動数の把握と対策」が重要なテーマとして扱われているのです。

機械を安定して長く使うために――

見えない振動にも敏感になることが、プロの設計者への第一歩です。

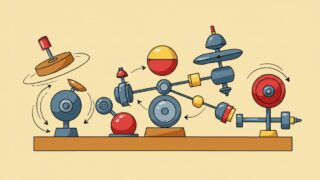

振動を防ぐための設計対策

設計の段階で、振動を抑える工夫がたくさんされています。

| 対策項目 | 内容 |

|---|---|

| バランス取り | 回転体の重心をずらさないよう調整 |

| 締結強化 | 緩み防止ナット・ばね座金・ロック剤の使用 |

| 緩衝材の使用 | ゴムマウントやダンパーで振動を吸収 |

| 剛性アップ | 部品の厚みや支えを増やして揺れにくくする |

| 固有振動数のずらし | 共振しないよう構造・質量・形状を工夫 |

機械設計における「振動対策」の重要性

振動は、目に見えないけれど確実に機械の寿命や性能に影響します。

たとえば…

✅ 長く使える製品を作りたい

✅ 安定して高精度で動く機構を設計したい

✅ 使用者が安心できる静かな機械を実現したい

そんなとき、振動に対する理解と対策は

設計品質を左右するカギとなります。

まとめ:振動は「見えない破壊のサイン」

振動は、ちょっとした音や揺れとして現れますが、

放っておくと機械の精度や寿命に深刻な影響を与えます。

だからこそ、機械設計の現場では、

構造・材料・締結・減衰対策などを

駆使して振動を抑える工夫が欠かせません。

機械を「長く」「安定して」使うために、

振動は見逃してはいけない大切なテーマなのです。

コメント