スプリング(ばね)は、押したり引っ張ったりしても

「手を離すと元の形に戻る」という特性を持っています。

でも、なぜスプリングは自動的に戻るのでしょうか?

そこには「弾性(だんせい)」という性質と、

「エネルギーの仕組み」が関係しています。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、

スプリングの基本原理を解説します。

スプリングは「弾性体」

スプリングは金属の一種でできていますが、

他の金属とは少し違います。

最大のポイントは「弾性変形(だんせいへんけい)」

という特性を利用していることです。

弾性変形ってなに?

弾性変形とは…

「力を加えると変形するが、力を抜くと元に戻る変形」

のこと。

つまり、押されれば縮み、引っ張られれば伸びるけれど、

元の形に戻ろうとする性質があるということです。

この性質があるからこそ、

スプリングは元の状態に戻れるのです。

なぜスプリングは元に戻るの?

― エネルギーがたまっているから動ける! ―

「押したら縮む」「引っ張ったら伸びる」

でも、手を離すとスプリングは勝手に元に戻る。

この不思議な動きのヒミツは、

実は「エネルギーの出入り」にあります。

スプリングの基本である

エネルギーのたまり方と戻る仕組みについて、

やさしく解説します。

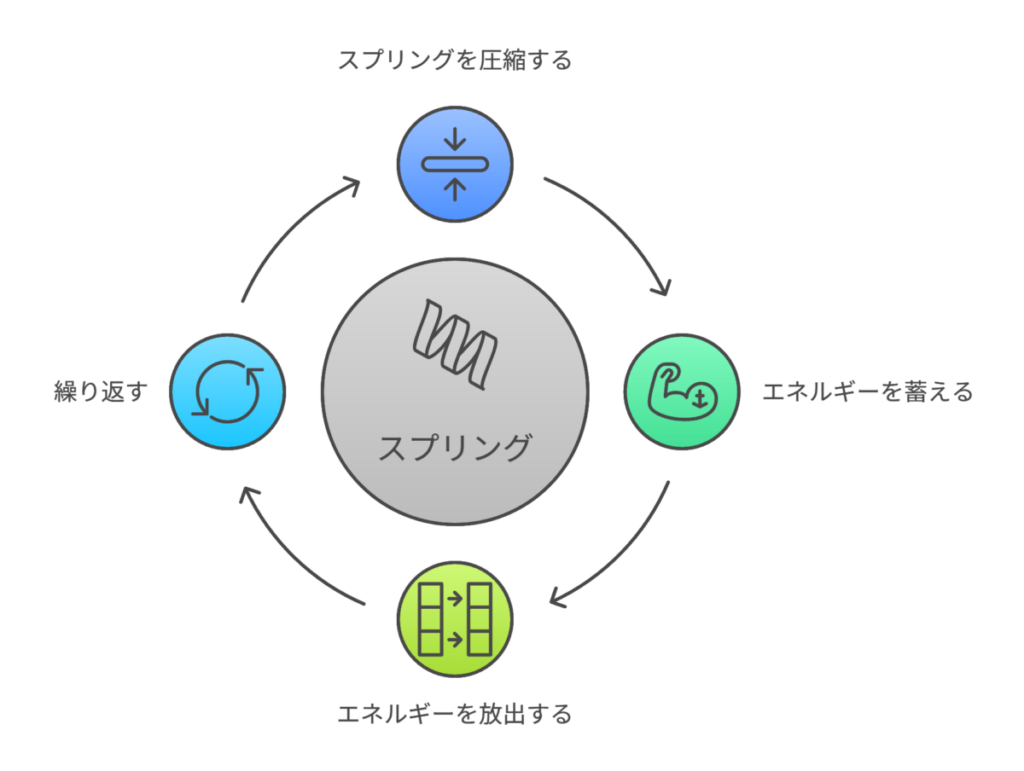

元に戻るのは“エネルギー”がたまっているから!

スプリングは、押したり伸ばしたりすると、

目に見えないけれどエネルギー(ばねエネルギー)をためています。

イメージでいうと…

| 状態 | エネルギーの状態 |

|---|---|

| 縮める・伸ばす | エネルギーを「蓄える」 |

| 手を離す | エネルギーを「放出して元に戻る」 |

つまり、エネルギーの出入りが

スプリングの動きの正体なんです。

実際にやってみると…

たとえば…

この一連の動きがスプリングの基本的な働きです。

力を加えることで「ためる」→ 解放することで「戻る」

これを何度も繰り返せるのが、スプリングの大きな特長です。

スプリングのエネルギーはどこから?

スプリングにたまるエネルギーは、

あなたが加えた力そのものです。

これを「ばねエネルギー」や「弾性エネルギー」と呼びます。

物理的には以下の式で表されます。

\( \displaystyle ばねエネルギー(U)=1/2×k×x^2\)

- k:ばね定数(スプリングの硬さ)

- x:縮んだ長さ(または伸びた長さ)

変形が大きいほど、エネルギーも多くたまります。

スプリングは“エネルギーの貯金箱”

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| スプリングを縮める・伸ばす | 力によってエネルギーがたまる |

| 手を離す | エネルギーが放出されて元の形に戻る |

| 何度でも繰り返せる | 弾性の範囲内なら劣化しにくい |

スプリングは、力をためたり戻したりする

「エネルギーの貯金箱」のようなものです。

だからこそ、クッション・反発・制御など、

機械のいろいろな場面で使われています。

どんな力が働いてるの?

スプリングには「フックの法則(Hooke’s Law)」

という物理法則が成り立ちます。

ばねの力(F) = ばね定数(k) × 変形量(x)

- F:ばねの反発力(N)

- k:ばね定数(ばねの硬さ)

- x:変形の量(縮みや伸びた長さ)

つまり、どれだけ変形させたかによって、

戻る力が比例して大きくなるということです。

このシンプルな法則で、

スプリングは「力をなめらかにコントロール」できるのです。

「ばねエネルギー」と「ばねの力」はどう違うの?

― 覚えやすくて役立つ!スプリングの2つの式 ―

スプリングの仕組みを学ぶときによく出てくるこの2つの式

➤ ばねの力(F)

\( \displaystyle F=k×x\)

→ どれだけ力がかかるか?

➤ ばねエネルギー(U)

\( \displaystyle U=1/2×k×x^2\)

→ どれだけエネルギーがたまっているか?

似ているけど、意味が違います。

この記事では、違いをやさしく解説します。

「ばねの力」ってなに?

スプリングを伸ばしたり縮めたりすると、

「戻ろうとする力」が働きます。

この押し返す力を「ばねの力」と呼びます。

式の意味

\( \displaystyle F=k×x\)

- F:ばねの力(N)

- k:ばね定数(N/mmなど)=スプリングの硬さ

- x:変形量(mm)

つまり、スプリングをどれだけ変形させたか(x)に

比例して、力(F)が強くなるということです。

「ばねエネルギー」ってなに?

スプリングを変形させると、

その中にエネルギーがたまるようになります。

この「ためたエネルギー」を

ばねエネルギー(または弾性エネルギー)といいます。

式の意味

\( \displaystyle U=1/2×k×x^2\)

- U:ばねにたまったエネルギー(J=ジュール)

- k:ばね定数

- x:変形量

変形させるほどエネルギーがたまりますが、

x²(変形量の2乗)になるので、

小さな変化でもエネルギーの増え方は急激になります。

違いをまとめるとこう!

| 項目 | ばねの力(F) | ばねエネルギー(U) |

|---|---|---|

| 何を表す? | 押し返す力 | 中にたまっているエネルギー |

| 単位 | ニュートン(N) | ジュール(J) |

| 計算式 | F = k × x | U = 1/2 × k × x² |

| イメージ | 手で押したときに感じる反発力 | スプリングが「元に戻ろうとする力の元」 |

たとえばこんな使い分け

どちらも、機械設計でとても重要な指標です。

スプリングを使ったクッション機構や

エネルギー吸収設計などで役立ちます。

スプリングに関係する「力」と「エネルギー」は、

似て非なるものです。

ばねの力(F)は、「今かかっている力」

ばねエネルギー(U)は、「ためこんだエネルギー」

それぞれの意味と使いどころを覚えておくと、

設計や動作解析の精度がぐっと上がるようになります。

繰り返し使っても大丈夫?

― スプリングの「弾性限界」と正しい使い方 ―

スプリング(ばね)は、

押しても引いても、手を離せば元に戻る。

そんな「便利な部品」として、

いろいろな機械に使われています。

でも、実は使い方を間違えると、

元に戻らなくなることもあるのです。

スプリングが元に戻るしくみ

スプリングは「弾性体(だんせいたい)」といって、

外力がなくなれば元の形に戻ろうとする性質を持っています。

この動きが繰り返し可能な範囲を「弾性限界」といいます。

弾性限界を超えるとどうなる?

スプリングを限界以上に縮めたり伸ばしたりすると、

次のような問題が起きます。

元に戻らなくなる(塑性変形)

一度変形したら戻らない…

スプリングとして使えなくなってしまいます。

正しく使うポイント

スプリングは繰り返し使える部品ですが、いくつかの注意点を守ることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 変形しすぎない | 無理に縮めすぎたり引っぱりすぎないこと。 使用範囲は「設計荷重」まで。 |

| 材料の特性を知る | 高温・低温に弱い素材もあります。 ステンレスばね鋼やピアノ線など、用途に合った材質を選ぶ。 |

| 疲労に注意 | 何万回も繰り返すと、だんだん劣化します。 必要に応じて交換も想定する。 |

それでもスプリングはタフ!

しっかり設計され、正しく使われたスプリングは、

数万回〜数十万回もの動作にも耐えることができます。

身の回りには、「長く使えるスプリング」がたくさん使われています。

スプリングは、「何度も元に戻る」ことが魅力ですが、

それには範囲内で正しく使うことが大切です。

弾性限界を超えない

熱・疲労・変形に注意する

材料や設計値を理解して使う

これらを守れば、

スプリングは長く・安定して使えるパートナーになります。

まとめ:スプリングが戻る理由は「弾性+エネルギーの仕組み」

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 弾性変形 | 力を加えても元に戻る性質 |

| 蓄えたエネルギー | 変形中に力がたまり、戻るときに使われる |

| フックの法則 | 変形量に比例して反発力が生まれる |

| 正しい使い方 | 弾性限界を超えない範囲で使うのが重要 |

スプリングは、機械設計に欠かせない「力のコントロール装置」です。

動きにリズムやしなやかさを与えるこの部品の裏側には、

しっかりした物理のルールが働いているのです。

コメント