断面二次モーメントは、機械設計において

構造物や部品の強度と剛性を評価するために非常に重要な指標です。

特に梁などの構造部品が曲げ応力を受ける際、

この断面二次モーメントが大きく影響を与えます。

部品の断面形状が異なれば、

同じ材質でも強度やたわみが大きく変わるため、

設計時には断面二次モーメントの理解が不可欠です。

本記事では、断面二次モーメントの基礎、計算式、

設計における考慮点について解説します。

断面二次モーメントとは?

断面二次モーメントとは、部材の断面形状が曲げに対してどれだけ強いか、

どれだけ抵抗力を持つかを示す数値です。

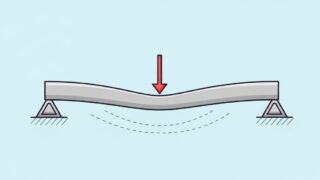

これは、梁やシャフトなどの部材が曲げられたときに発生する変形、

つまりたわみを抑えるための指標となります。

断面二次モーメントが大きいほど、

その部材は曲げに対して強く、たわみが少なくなります。

断面二次モーメントは、部材の形状や大きさに依存し、

同じ材料でも形状によってその値は大きく変化します。

例えば、同じ断面積を持つ材料でも、

形状が異なれば断面二次モーメントも異なります。

断面二次モーメントの計算

断面二次モーメントは、断面形状ごとに異なる計算式で求められます。

以下に代表的な断面形状について計算式を紹介します。

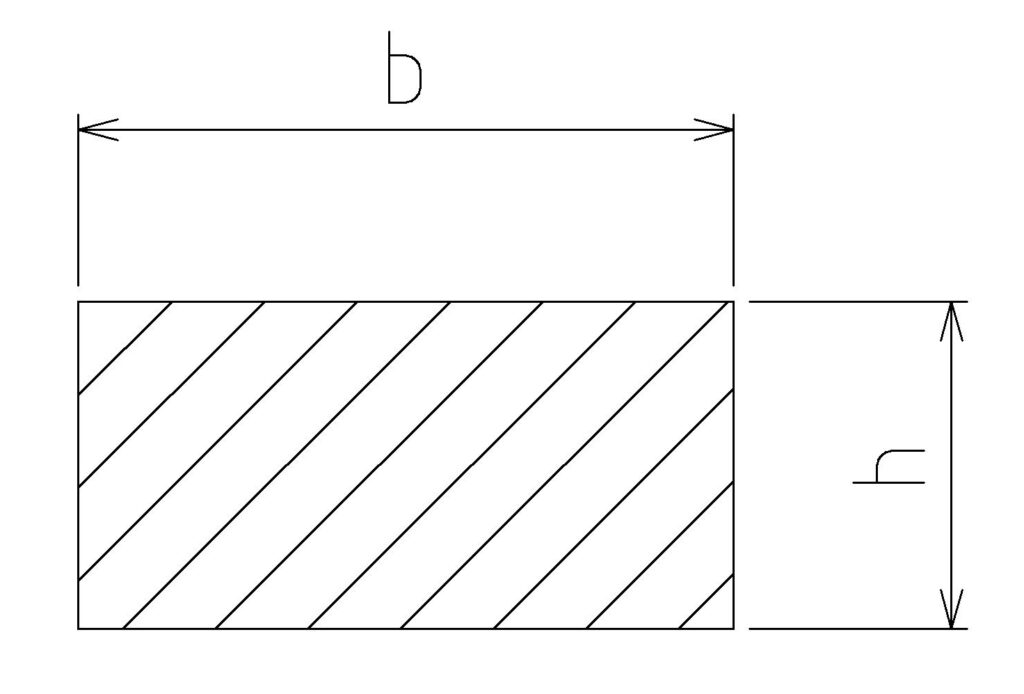

矩形断面(長方形断面)

矩形断面の断面二次モーメントは、断面の高さが大きいほど値が大きくなります。

計算式は次の通りです。

\( \displaystyle I=\frac{bh^3} {12}\)

・I: 断面二次モーメント(mm⁴)

・b: 矩形断面の幅(mm)

・h: 矩形断面の高さ(mm)

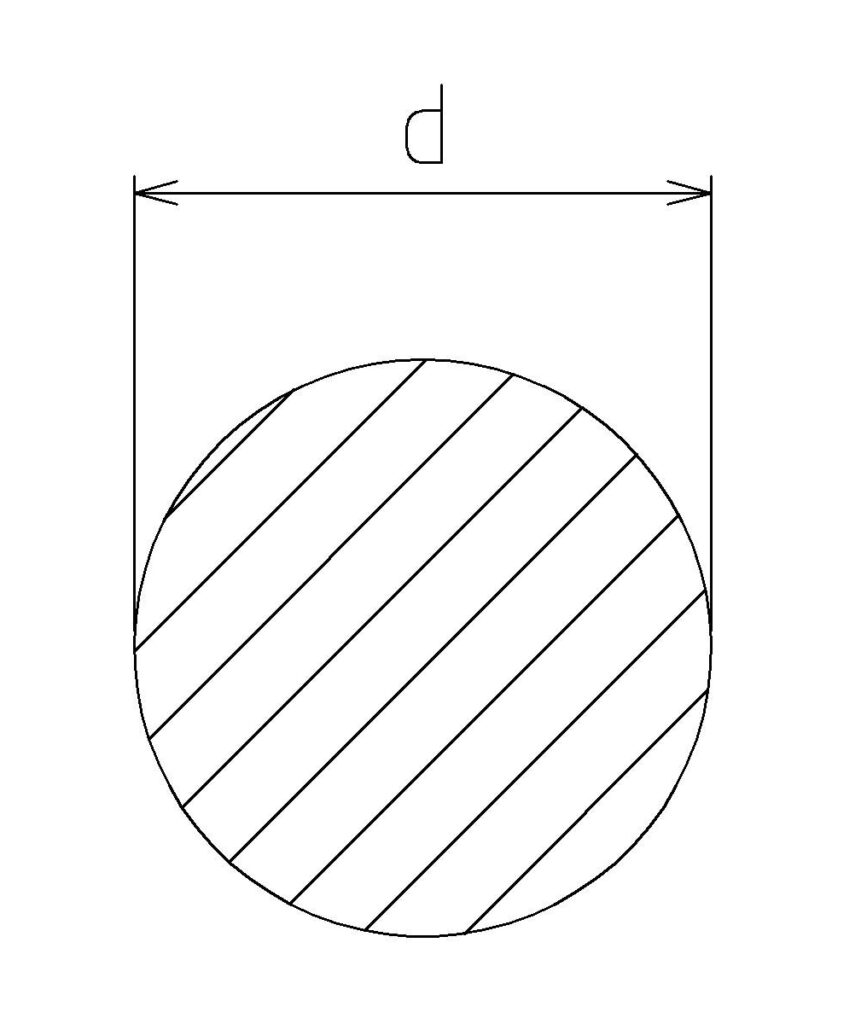

円形断面

円形断面の断面二次モーメントは、

円の直径の4乗に比例して増加します。次の式で求められます。

\( \displaystyle I=\frac{πd^4} {64}\)

・d: 円の直径(mm)

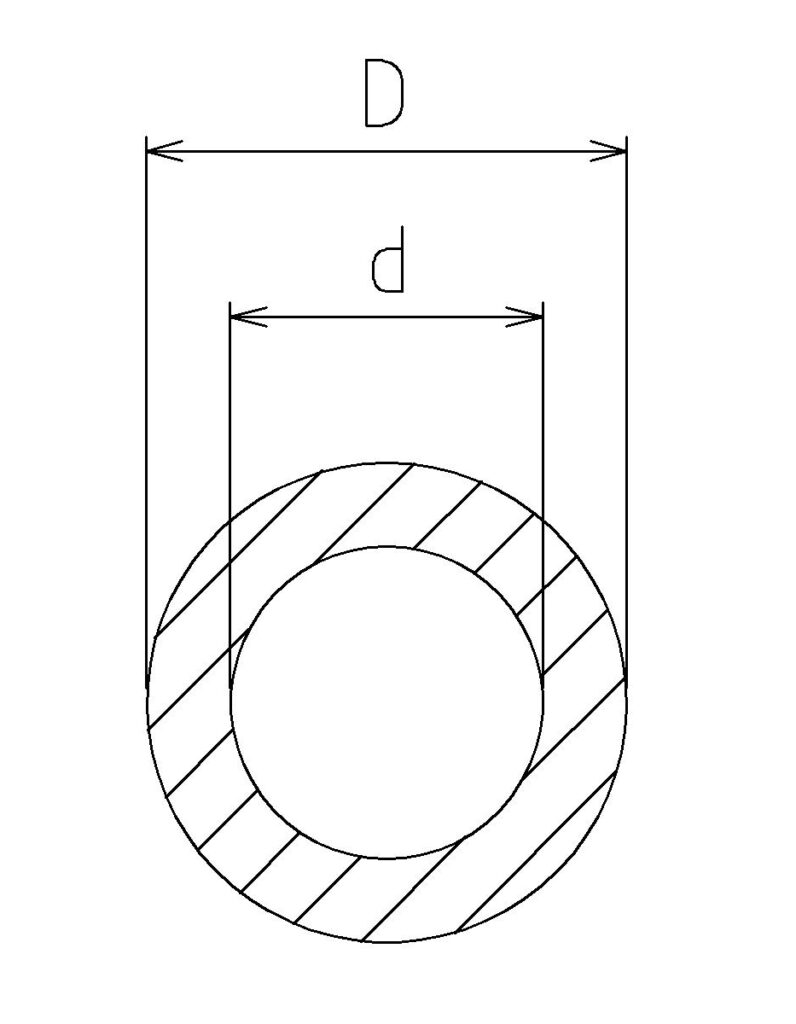

中空円形断面(パイプ形状)

中空円形断面、つまりパイプ形状の断面二次モーメントは、

内外の直径差が大きくなるほど値が小さくなります。

\( \displaystyle I=\frac{π(D^4-d^4)} {64}\)

・D: 外径(mm)

・d: 内径(mm)

断面二次モーメントと機械設計の関係

機械設計において、断面二次モーメントは以下のような要素に大きく影響を与えます。

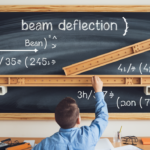

梁のたわみと強度

断面二次モーメントが大きいほど、

梁やシャフトなどの部材はたわみに対して強くなります。

たわみは、部材の長さや荷重、材料のヤング率、

そして断面二次モーメントによって決まります。

例えば、同じ材質・長さである場合、

高さのある断面を持つ梁の方が低いたわみを示し、強度も高くなります。

設計段階で、必要な強度やたわみ制限に基づいて、

適切な断面形状を選ぶことが求められます。

曲げ応力

部材に荷重がかかると、曲げ応力が発生しますが、

断面二次モーメントはこの曲げ応力に対する抵抗を示します。

たとえば、横方向に荷重がかかる梁の曲げ応力は次の式で表されます。

\( \displaystyle σ=\frac{My} {I}\)

・σ: 曲げ応力(N/mm²)

・M: 曲げモーメント(N・mm)

・y: 中心からの距離(mm)

・I: 断面二次モーメント(mm⁴)

上記の式からわかるように、同じ荷重や曲げモーメントでも、

断面二次モーメントが大きければ曲げ応力は小さくなり、強度が高まります。

軽量化と強度の両立

適切な断面二次モーメントを利用することで、

軽量化と強度の両立が可能になります。

たとえば、中空のパイプ形状は、材料の使用量を抑えつつ、

断面二次モーメントを大きくすることができるため、

軽量化と強度のバランスを取ることができます。

このように、形状を工夫して強度を確保することが機械設計では重要です。

たわみに強い断面形状をわかりやすく解説

機械や建築の設計では「部材がたわみにくい形」にすることが大切です。

その指標のひとつが 断面二次モーメント です。

名前は少し難しそうですが、考え方はシンプルです。

たわみに強い形状の基本ルール

断面二次モーメントを大きくするには、次の2つが有効です。

- 断面を高くする(縦方向に大きく)

- 材料が中立軸から遠い位置にあるほど曲げに強くなります。

- 例えば、平べったい板より縦に高い板のほうが強い。

- 材料を外側に配置する

- 中央に集めるよりも、外側に離して配置するほうが強度が増します。

代表的なたわみに強い断面形状

| 断面形状 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

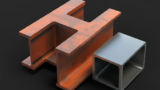

| I形鋼(H形鋼) | 中央が薄く、上下に広いフランジを持つ。 縦方向の曲げに非常に強い。 | 建築の梁 橋桁 |

| 円管(パイプ) | 材料を外周に配置することで軽くて強い。 | 自転車のフレーム 鉄塔 |

| 矩形断面(縦長) | 同じ断面積でも縦長にすることで強度アップ。 | 木材の梁 |

| 箱形断面(角パイプ) | 軽量かつ曲げとねじれの両方に強い。 | 建設機械のアーム |

同じ材料でも形状でこんなに違う

例えば同じ面積の鉄を使った場合、

これは、I形鋼では材料が中立軸から遠くに分布しており、

断面二次モーメントが大きくなるからです。

✅ 断面二次モーメントが大きい形状ほど、たわみに強い

✅ 高さを大きくし、材料を外側に配置する形状が有利

✅ I形鋼や円管は軽量化と強度を両立できる代表例

こうした考え方は、機械設計だけでなく

建築やインフラ設計にも応用されます。

「同じ材料でも形状次第で強さが変わる」

という発想を覚えておくと、設計の幅が広がります。

断面二次モーメントの設計への応用

実際の設計では、断面二次モーメントを考慮して

最適な形状や材料を選ぶ必要があります。

以下の設計への応用例を紹介します。

梁の設計

梁の設計では、必要な強度とたわみのバランスを考慮しながら

断面二次モーメントを調整します。

たとえば、建築や土木の分野では、

I型鋼(H型鋼)や箱型断面(角パイプ)がよく使用され、

少ない材料で大きな断面二次モーメントを得ることができます。

シャフトの設計

シャフトにおいても、断面二次モーメントは重要です。

たとえば、重量を削減するために

中空のシャフトを採用することがあります。

中空のシャフトは、外周部分に材料を集中させることで、

強度を保ちながら軽量化を実現しています。

構造体の軽量化

航空機や自動車などの軽量化が求められる分野では、

断面二次モーメントを大きく保ちながら

材料を削減する設計が多く用いられます。

これにより、部品の耐久性を維持しながら、

全体の重量を抑えることが可能です。

まとめ

機械設計において、断面二次モーメントは構造部品のたわみや

強度に大きな影響を与える重要な指標です。

材料の選定だけでなく、部品の断面形状を工夫することで、

強度と軽量化を両立させた最適な設計を実現できます。

設計時には、断面二次モーメントを正しく理解し、

用途に応じた形状を選ぶことで、安全性と効率性を高めることができます。

これにより、機械設計者はより堅牢で耐久性のある

製品を設計することができ、材料コストや重量の削減も可能です。

材料を選定する際は材質だけでなく、

材料形状も考慮して最適な設計を心がけましょう!

強度が高い形状の感覚を掴むことで設計効率を高めましょう!

コメント