ボールねじは、工作機械や産業機械、精密装置などに

広く使用される機械要素の一つであり、

高精度でスムーズな直線運動を実現するために不可欠な部品です。

本記事では、ボールねじの特性と選定ポイントについて詳しく解説します。

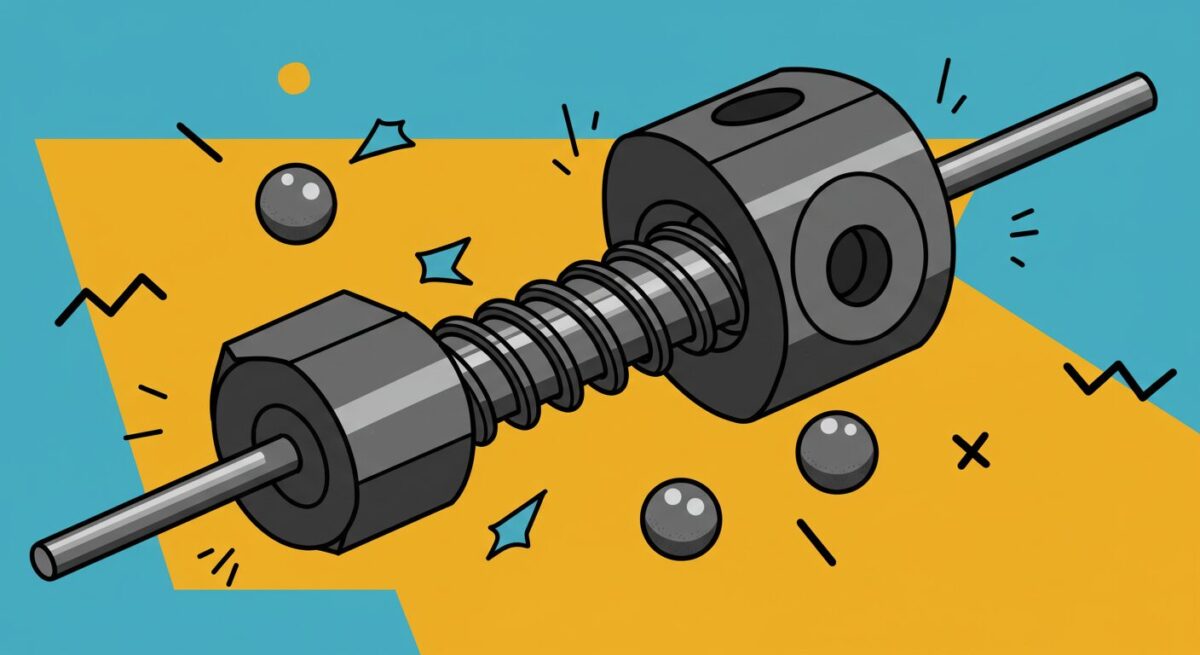

ボールねじの基本構造と動作原理

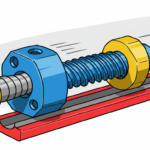

ボールねじは、ねじ軸とナットの間にボールを配置し、

転がり運動によって摩擦を低減しながら直線運動を実現する機構です。

一般的な台形ねじと異なり、

転がり摩擦を活用するため、高効率な伝達が可能です。

ボールねじの主な構成要素

ボールねじの特性

高効率な動作

ボールねじは転がり摩擦を利用するため、摩擦損失が少なく、

伝達効率は90%以上と非常に高いです。

そのため、省エネルギーで滑らかな直線運動が可能になります。

高精度な位置決め

バックラッシュ(遊び)が小さく、高精度な位置決めが可能です。

NC工作機械や半導体製造装置など、

ミクロン単位の精度が求められる場面で多用されます。

低摩耗で長寿命

転がり摩擦により摩耗が少なく、

適切な潤滑を行うことで長期間使用可能です。

台形ねじと比較して、頻繁なメンテナンスが不要となります。

バックドライブの発生

摩擦が少ないため、外力(重力など)によって

逆回転(バックドライブ)が発生することがあります。

自然落下を防ぐために、

ブレーキ機構やサーボモーターの制御が必要です。

耐荷重性能の制限

ボールねじは点接触で荷重を受けるため、

面接触で荷重を受ける台形ねじと比較すると

耐荷重が低くなります。

大荷重がかかる場合は、

適切なサイズのボールねじを選定する必要があります。

ボールねじのリードとねじ径について詳しく解説

ボールねじは精密な位置決めや高効率な動力伝達を

必要とする機械設計において重要な部品です。

その設計において、「リード」と「ねじ径」は

性能に大きく関わる要素であり、

適切に選定することで最適な機械設計が可能になります。

本項では、それぞれの概念と選定のポイントをわかりやすく解説します。

ボールねじのリードとは?

ボールねじの「リード」とは、

ナットが1回転するごとに軸方向へ移動する距離のことを指します。

一般的に「ピッチ」と混同されることがありますが、

ボールねじの場合、ピッチとリードは必ずしも同じではありません。

リードの大きさによる影響

リードの大きさは、ボールねじの動作速度や負荷に影響を与えます。

リードが大きい(長い)場合

1回転あたりの移動距離が大きくなるため、高速移動が可能。

送り速度が速くなり、

加工機や自動装置に適している。

ただし、負荷をかけるとバックラッシ(ガタ)が発生しやすく、

精密な位置決めが難しくなることがある。

リードが小さい(短い)場合

1回転あたりの移動距離が小さくなるため、

高い位置決め精度が得られる。

荷重を分散しやすく、耐荷重性に優れる。

送り速度は遅くなるが、精密制御が可能。

ボールねじのねじ径とは?

ボールねじの「ねじ径」とは、ボールねじ軸の外径のことを指します。

一般的に、ねじ径が大きいほど剛性や耐荷重性が向上し、

小さいほどコンパクトな設計が可能になります。

ねじ径の大きさによる影響

ねじ径も、使用用途や負荷条件によって

適切なサイズを選定する必要があります。

ねじ径が大きい場合

- 剛性が高く、重い荷重に耐えられる

- 高速回転時の振動を抑えやすい

- 主に大型機械や高トルクを必要とする装置に適している

- ただし、スペースを取るため小型機械には不向き

ねじ径が小さい場合

- 軽量で省スペース設計が可能

- 小型機器や精密機器に適している

- ただし、過剰な荷重をかけるとたわみが発生しやすくなる

リードとねじ径の関係

リードとねじ径の組み合わせによって、

ボールねじの特性が変わります。

| ねじ径 \ リード | 小リード | 大リード |

|---|---|---|

| 小ねじ径 | 精密な位置決めが可能だが 耐荷重は小さい | 小型・高速用途向け |

| 大ねじ径 | 高精度で耐荷重も大きい | 高速移動・高トルク用途向け |

例えば、高速移動を求める場合は

「大リード×大ねじ径」が適しており、

精密位置決めを求める場合は

「小リード×小ねじ径」が適しています。

リードとねじ径の選定ポイント

ボールねじの適切なリードとねじ径を選定するには、

以下のポイントを考慮しましょう。

目的に応じた選定

荷重・負荷条件

必要な送り速度

設置スペース

ボールねじの「リード」と「ねじ径」は、

その用途や負荷条件によって適切に選ぶ必要があります。

機械設計では、

ボールねじのリードとねじ径を適切に選定することで、

装置の性能を最大限に引き出すことができます。

設計の目的に合わせて、最適な仕様を選びましょう!

ボールねじの精度等級について詳しく解説

ボールねじは、高精度な位置決めやスムーズな動作が求められる

機械設計において欠かせない要素です。

その性能を左右する重要な指標の一つに「精度等級」があります。

本項では、ボールねじの精度等級について詳しく解説し、

どのように選定すればよいのかをわかりやすく説明します。

ボールねじの精度等級とは?

ボールねじの「精度等級」とは、

ボールねじの位置決め精度や動作精度を示す規格のことです。

主に、JIS(日本工業規格)やISO(国際標準化機構)で規定されています。

一般的に、ボールねじは

「精密級(高精度)」 と 「転造級(一般精度)」 に大きく分類され、

それぞれの用途が異なります。

ボールねじの精度等級(JIS規格)

JIS(日本工業規格)では、

ボールねじの精度等級を C0(最高精度)~C10(一般精度) の範囲で定めています。

等級が低いほど精度が高く、位置決め誤差が小さくなります。

| 精度等級 | 種類 | 用途の例 |

|---|---|---|

| C0 | 精密級 | 超精密工作機械、高精度半導体装置 |

| C1 | 精密級 | 精密測定機器、精密加工機 |

| C2 | 精密級 | 高精度NC工作機械 |

| C3 | 精密級 | CNC工作機械、精密組立機 |

| C5 | 精密級 | 産業機械、一般機械装置 |

| C7 | 転造級 | 一般自動機、搬送機 |

| C10 | 転造級 | 低コストの簡易装置、搬送用途 |

精密級(C0~C5)の特徴

転造級(C7~C10)の特徴

精度等級を選定する際のポイント

ボールねじの精度等級を選ぶ際には、

次のポイントを考慮しましょう。

必要な位置決め精度

コストとのバランス

使用環境

精度等級の測定項目

ボールねじの精度等級は、

以下のような測定項目で決まります。

位置決め誤差

ボールねじが理想的な回転に対して、

実際にどれだけズレるか

例えば、目標距離10mmの移動で

±3μmのズレがある場合、C0クラスの精度

転送誤差

ナットの直進運動がスムーズかどうか

精密級の方が転送誤差が小さく、

滑らかな動作を実現

ねじリード誤差

1回転あたりの送り距離の誤差

高精度なC3以上では、厳密な管理がされている

精度等級のまとめ

ボールねじの精度等級は、

用途に応じて適切に選ぶことが重要です。

精度等級の選び方

精度等級の選定ポイント

- 必要な位置決め精度を確認

- コストとのバランスを考慮

- 使用環境(振動・衝撃)を考慮

ボールねじの精度等級を適切に選ぶことで、

装置の性能を最大限に発揮できます。

機械設計において、

用途に応じた最適なボールねじを選びましょう!

ボールねじの選定ポイント

リードとねじ径の選定

精度等級の選定

ボールねじにはJIS規格による精度等級があり、

用途に応じた適切な等級を選定します。

| 精度等級 | 用途 |

|---|---|

| C0~C3 | 高精度位置決め(半導体装置・NC工作機械) |

| C5~C7 | 一般機械(搬送装置・自動機) |

| C10~ | 荒い位置決め(一般産業機械) |

荷重とプリテンション

ねじ長さとクリティカルスピード

- 長いねじは共振(クリティカルスピード超過)のリスクがあるため、

中間支持や太径ねじを採用する。

バックドライブ対策

自然落下を防ぐために、

ブレーキ付きモーターや逆転防止機構を導入する。

荷重を保持する場合は、台形ねじとの併用を検討する。

ボールねじの主な用途

まとめ

ボールねじは、高精度・高効率な直線運動を実現する機械要素であり、

特に工作機械や自動化装置で重要な役割を果たします。

選定時には、精度、リード、荷重、クリティカルスピードなどを考慮し、

用途に合った適切な仕様を選ぶことが重要です。

機械設計において、適切なボールねじを選定することで、

システムの精度・効率・寿命を大幅に向上させることが可能になります。

コメント