ベアリングは、回転軸をなめらかに支持する機械要素です。

設計では

「ベアリングを軸やハウジングにどう取り付けるか」が

非常に重要になります。

このときの 軸と内輪・ハウジングと外輪の寸法関係 を

「はめあい」と呼びます。

はめあい設計を間違えると…

▶ 軸が空転して摩耗する

▶ ベアリングががたついて寿命が短くなる

▶ 組立ができないほど固くなる

といったトラブルの原因になります。

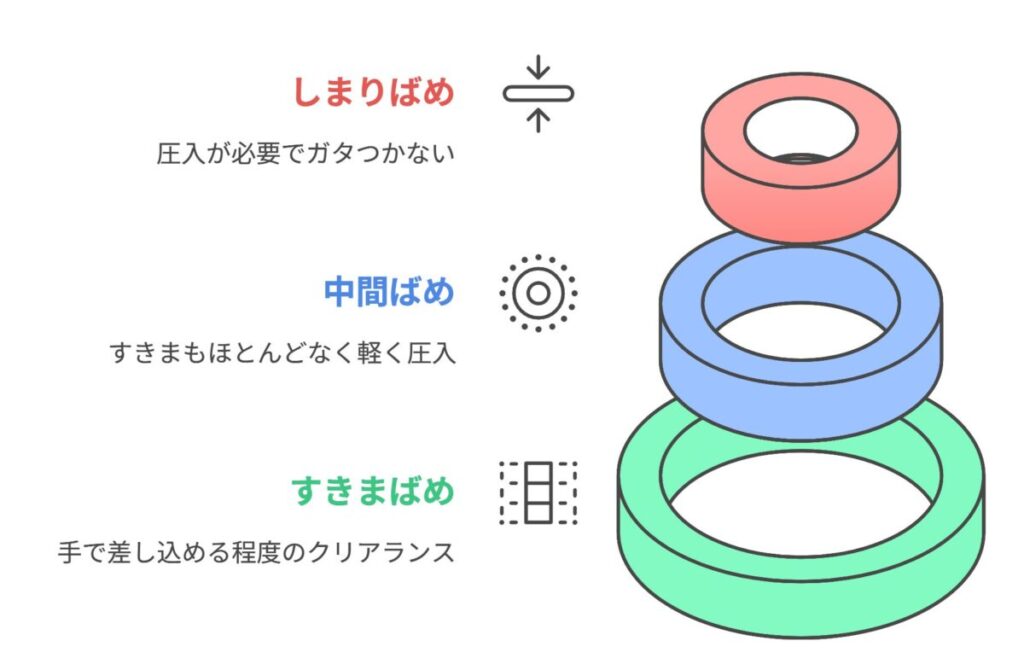

はめあいの基本パターン

ベアリングのはめあいには、大きく分けて以下の3つの状態があります。

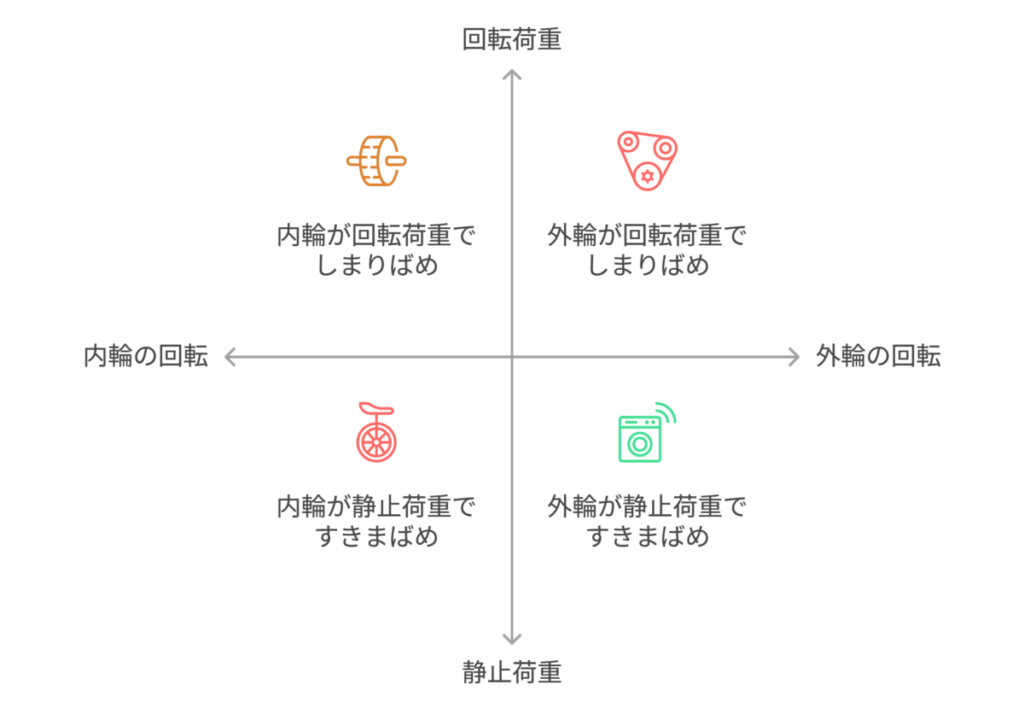

ベアリングでは、どちらの輪(内輪 or 外輪)が回転するかによって、

はめあいを使い分けるのが基本ルールです。

ベアリングはめあいの設計ルール

内輪のはめあい

ベアリングの内輪は「軸」と接する部分です。

ここで重要なのは どちらが回転するか です。

軸が回転する場合

内輪は軸に対して しまりばめ

🔍 理由

回転しているのは軸なので、

内輪が空転しないように強く固定する必要がある

もし「すきまばめ」にすると、回転トルクで内輪が滑ってしまい、

摩耗や焼き付きの原因になります。

内輪が静止している場合

内輪は すきまばめでもOK

🔍 理由

回転するのは外輪側なので、内輪を強く固定する必要がない

✅ メリット

組付けや取り外しが簡単になる

外輪のはめあい

ベアリングの外輪は「ハウジング(本体側)」と接する部分です。

ここでもポイントは 外輪が回転するかどうか です。

外輪が静止する場合

外輪はハウジングに対して すきまばめ

🔍 理由

外輪は動かないので強固に固定する必要がない

✅ メリット

組付けやメンテナンスが容易になり、調整もしやすい

外輪が回転する場合

外輪はハウジングに対して しまりばめ

🔍 理由

外輪が動くとすべって摩耗するため、空転を防ぐ必要がある

はめあいは「どちらが回転するか」で決めるのが基本ルール

覚え方はシンプルに

「回転する方はしまりばめ、回転しない方はすきまばめ」

この基本を押さえておけば、

ベアリングはめあい設計の大きな失敗は防げます。

不釣り合い荷重がある場合

不釣り合い荷重とは、回転体が完全にバランスしていないために、

遠心力によって荷重が回転方向にぐるぐる回ってしまう状態です。

例えば、回転体の一部に重みが偏っていると、

その重さによる遠心力は「回転とともに方向が変わる」ので、

固定されている側にとっては荷重点が回ることになります。

👉 結果として…

つまり、回転荷重と静止荷重が逆転するのです。

内輪回転に不釣り合い荷重がかかる場合

通常の「内輪回転」の場合

軸と一緒に内輪が回転する

玉やころが接触する位置は内輪に対して回転荷重(接触位置が常に変わる)になる

内輪を 軸にしまりばめ しておかないと、

内輪が空転して摩耗(フレッチング摩耗)してしまう

一方で外輪はハウジングに固定されているので、

荷重が外輪の一部に集中して「静荷重」になりやすい

外輪は すきまばめ でも大きな問題がない

「内輪回転+不釣り合い荷重」

ここでポイントは 不釣り合い荷重が外輪を

回転方向に揺さぶるように作用する ことです。

逆に内輪は、この不釣り合いの影響で実質的に「静荷重状態」になり、

必ずしもしまりばめが必須ではなくなることがあります。

そのため「内輪すきまばめ、外輪しまりばめ」

という逆のはめあいが推奨される場合があるのです。

まとめると理屈はこうです

要するに「内輪 or 外輪、どちらに回転荷重がかかるか?」が選定の本質です。

「回転している部品」ではなく

「荷重が回転して分布する部品」をしまりばめにする、

と理解するとスッキリします。

外輪回転に不釣り合い荷重がかかる場合

通常の「外輪回転」の場合

一方、内輪は静止していて荷重の作用位置も変わらない=静荷重

内輪はすきまばめ可

外輪回転+不釣り合い荷重の場合

ここで「不釣り合い荷重」が効いてきます。

外輪は回転しているが、不釣り合い荷重によって

内輪に回転荷重が作用するようになる。

→ 内輪が「静荷重」ではなくなり、玉やころが接触する位置が常に変わる

もし内輪をすきまばめにしておくと、

軸との間に微小な滑り(フレッチング)が発生する

このため、内輪はしまりばめが必要になる

逆に外輪は「外輪回転+不釣り合い荷重」で一見複雑に見えますが、

結果として荷重が外輪の同一位置に対して作用する=静荷重状態になる場合があります。

そのため外輪はすきまばめでもよい、という整理になります。

理屈の整理

✅ 今回のケースでは…

- 外輪は回転しているが、不釣り合い荷重によって結果的に 静荷重状態 になる

- 内輪は不釣り合い荷重によって 回転荷重状態 になる

👉 よって「内輪=しまりばめ」「外輪=すきまばめ」とする

つまり、はめあいを選ぶときは

「内輪が回るか外輪が回るか」ではなく、

どちらに回転荷重が作用するか? を見るのが本質です。

具体例でイメージ

(バランス荷重の場合)

- プーリーのベルト張力(一定方向)

→ 外輪:同じ場所に荷重がかかる → 静止荷重

→ 内輪:荷重点がぐるぐる移動 → 回転荷重

(不釣り合い荷重の場合)

- 偏った重さによる遠心力(回転方向にぐるぐる移動)

→ 外輪:荷重点がぐるぐる移動する → 回転荷重

→ 内輪:固定軸から見れば荷重方向が一定に見える → 静止荷重

| 回転側 | 荷重条件 | 内輪の状態 | 外輪の状態 | はめあいの選定 |

|---|---|---|---|---|

| 内輪が回転 | バランス荷重 | 回転荷重 | 静止荷重 | 内輪:しまりばめ 外輪:すきまばめ |

| 外輪が回転 | バランス荷重 | 静止荷重 | 回転荷重 | 内輪:すきまばめ 外輪:しまりばめ |

| 内輪が回転 | 不釣り合い荷重 | 静止荷重 | 回転荷重 | 内輪:すきまばめ 外輪:しまりばめ |

| 外輪が回転 | 不釣り合い荷重 | 回転荷重 | 静止荷重 | 内輪:しまりばめ 外輪:すきまばめ |

✅ ポイントまとめ

- 基本ルール:「回転荷重がかかる側=しまりばめ」

- 不釣り合い荷重:荷重方向が一定になるため、通常と逆のはめあいになる

「不釣り合い荷重があると回転荷重と静止荷重が逆になる理由」

荷重点がどちらの軌道輪に対して回転して見えるかが変わるから

💡 設計のコツ

はめあいを決めるときは、

「荷重点がどちらに対して動くか(回転するか)」 を考えると迷いません。

機械要素におけるはめあい選定の考え方と具体例

回転軸を支持する一般的な用途

- 基本ルールは 回転する側をしまりばめ、静止する側をすきまばめ。

- 典型例(モーターの出力軸)

- 内輪:軸と一緒に回る → しまりばめ

- 外輪:ハウジングに固定されて静止 → すきまばめ

はめあいを誤るとベアリングの空転(焼き付き)や組立不良の原因になる。

ベルトのテンショナー軸

- テンショナー軸は多くの場合「回転せず、ベアリング外輪が回る」構造です。

- つまり、軸は固定されて静止し、ベアリング外輪に取り付けられたプーリーが回転します。

👉 はめあい例

- 内輪:固定軸に対して すきまばめ(軸に抜き差し可能にする)

- 外輪:プーリーに対して しまりばめ(外輪ごと確実に回すため)

テンショナーは整備交換が多いため、組付け性を考慮して「内輪すきまばめ」が多い。

固定軸にアイドラースプロケットを取り付ける場合

- 従動側は「スプロケットは回転するが、軸は固定されて動かない」ケースです。

- つまり スプロケットと一緒に回るベアリング外輪をしっかり固定 する必要があります。

👉 はめあい例

- 内輪:固定軸に対して すきまばめ(軸は静止)

- 外輪:スプロケットに対して しまりばめ(外輪ごと回すため)

駆動側と従動側では「どちらが回るか」を見極めることが大事。

まとめ(はめあい選定の考え方)

テンショナーや従動軸のように外輪が回る場合

→ 外輪をしまりばめ、内輪はすきまばめ

歯車やプーリーのようにトルクを伝える軸の支持

→ 軸とのはめあいは基本「しまりばめ」

【例外】「すきまばめ同士」と「しまりばめ同士」

ベアリングの設計において、「はめあい」の選定は性能や寿命に直結する重要な要素です。

特に、内輪・外輪ともに「すきまばめ」にするか、

「しまりばめ」にするかは、用途や使用条件によって大きく変わります。

内輪・外輪ともに すきまばめ にする場合

例:簡易的な治具や軽荷重・低速回転の用途

✅ メリット

⚠️ 注意点

実務では「低負荷、低回転装置」

「短期間使用の装置」に限定されることが多いです。

内輪・外輪ともに しまりばめ にする場合

例:分解不要な恒久的な組立、高速回転や強い衝撃がある用途

✅ メリット

⚠️ 注意点

実務では「モーターのローター圧入」「重機のピン部」など、

ほぼ交換を想定しない部位に使われます。

まとめ

通常は 内輪=しまりばめ/外輪=すきまばめ のように使い分けるのが基本ですが、

両方を同じ「すきまばめ」または「しまりばめ」にするケースも存在します。

はめあいの選定方法

実際の設計では、JISやISOのはめあい表を参考にして寸法公差を選びます。

代表的な例を挙げると、

👉 例えば、回転軸を支持する一般的な用途では

とするケースが多いです。

はめあいの選定時の注意点

ベアリングのはめあいを決めるときは、

「荷重のかかり方」や「ベアリングのサイズ」などの

使用条件をしっかり考えることが大切です。

たとえば、荷重が大きい場合やベアリングが大径である場合は、

しっかり固定できる“しまりばめ”が必要になることがあります。

逆に、荷重が小さく、取付けや交換のしやすさを優先する場合は、

“すきまばめ”が適していることもあります。

また、会社によっては社内規定や標準公差表が決まっている場合もあるため、

設計前に必ず確認するようにしましょう。

独自の基準がある場合、それに従わないと

後工程で不具合や手戻りが発生することもあります。

はめあいは、単なる寸法合わせではなく、

ベアリングの性能や寿命に直結する重要な設計要素です。

使用条件・社内ルール・加工性などを総合的に判断して、

最適なはめあいを選定するようにしましょう。

設計の注意点とコツ

熱膨張を考慮する

運転中に軸とハウジングの温度差が大きい場合、

はめあいが変化してしまいます。

🔍 例)

モーターのロータ側(軸が高温になる)では、

ゆるみやすいため少しきつめに設計する。

組立性とメンテナンス性を考える

しまりばめを両側に設定すると、取り外しが非常に困難になります。

片側はすきまばめにして、分解・交換しやすくするのが一般的です。

疲労とガタつきのバランス

- ゆるすぎる → 軸とベアリングが相対運動して摩耗(フレッティング摩耗)

- きつすぎる → ベアリング内部に過大な予圧がかかり、寿命低下

適正なはめあいは「ゆるすぎず・きつすぎず」が重要。

まとめ

ベアリングのはめあい設計は、

「荷重が回転するのか?」

「固定されるのか?」

「内輪側か?外輪側か?」

を見極めることが最重要です。

原則として、回転荷重を受ける側をしまりばめ、

静荷重を受ける側をすきまばめにすればトラブルを避けられます。

特に不釣り合い荷重がある場合は、

荷重がどちらのリングに対して「回転」して見えるのかを

丁寧に判断することが大切です。

コメント