力学は、物体の運動、力、エネルギーに関する科学であり、機械設計やエンジニアリングにおける基本的な概念を提供します。このセクションでは、力学の基本的な原理と応用について説明します。

力学

力学 慣性と質量の関係とは?なぜ「重いほど動きにくい」のかをわかりやすく解説

力学

力学 機械設計に必須の“ニュートンの運動の法則”をわかりやすく解説|基礎から実務での使い方まで

力学

力学 架台にアルミフレームを採用するメリットと注意点を徹底解説|軽量・高強度・拡張性が魅力

設計の基礎知識

設計の基礎知識 設備架台の鋼材選び|Lアングル・チャンネル・角パイプの使い分けと特徴を徹底解説

力学

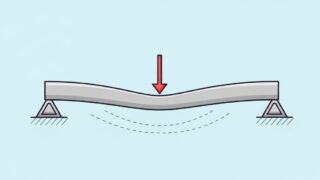

力学 たわみ対策は断面形状で決まる!剛性を高める最適な形状と設計ポイントを徹底解説

力学

力学 たわみ計算はどこまで必要?判断基準と無駄を減らす実践ポイントを解説

力学

力学 電卓で桁数が多くなると出てくる「e+」「e-」表記とは?

力学

力学 【自動計算フォーム】機械設計における力の合成と分解とは?【基本と具体例】

初心者の「なぜ?」

初心者の「なぜ?」 なぜ遠心力は外側に引っ張られる力なの?― 回転運動の基礎をやさしく解説 ―

初心者の「なぜ?」

初心者の「なぜ?」 なぜバランスを取らないと機械は壊れるの?― 回転体の不釣り合いがもたらす振動と破損のリスク ―

初心者の「なぜ?」

初心者の「なぜ?」 なぜ振動は機械にとって良くないの?― 共振と破損のリスクをやさしく解説 ―

初心者の「なぜ?」

初心者の「なぜ?」