機械設計の現場で、正確な位置での停止や高速なON/OFF動作が

求められる装置に頻繁に使用されるのが

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター)です。

FA装置、搬送システム、印刷機や食品包装ラインなど、

動作の「タイミング制御」が要求されるシーンで特に重宝されます。

本記事では、CBモーターの構造・動作原理・特性を解説し、

導入時の選定ポイントと注意点に

ついて初心者の方にもわかりやすく説明します。

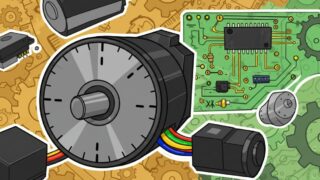

CBモーターとは?

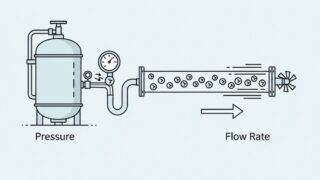

CBモーターとは、電磁クラッチと電磁ブレーキを内蔵したモーターのことです。

CBは「Clutch and Brake」の略で、

これらの機構により以下のような制御が可能になります。

CBモーターは、モーター本体が回り続けたままでも、

出力軸を任意に動かしたり止めたりできるという大きな利点を持ちます。

CBモーターの動作構成

CBモーターの主な構成は以下の通りです。

これらを組み合わせることで、

以下のような制御が可能になります:

| 動作 | クラッチ | ブレーキ |

|---|---|---|

| 通常運転 | ON | OFF |

| 停止 | OFF | ON |

| 慣性停止 | OFF | OFF(空転) |

動作タイミングは制御回路(タイマやPLC)により制御され、

ms単位でON/OFF動作が可能です。

CBモーターの特性

CBモーターの特性を以下にまとめます:

CBモーターのメリット

CBモーターのデメリット・注意点

CBモーターの選定ポイント

CBモーターを選定する際には、以下の5つの観点が重要です。

必要トルクの確認

- クラッチトルクとブレーキトルクは、負荷の起動・停止に十分な値が必要

- 慣性モーメントの大きい負荷や高回転からの停止が必要な場合は、トルク不足に注意

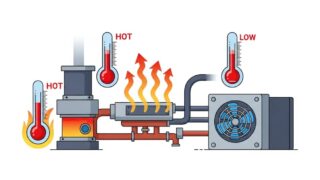

サイクル数と発熱対策

- 1分間に何回ON/OFFを繰り返すか(デューティ比)を確認

- サイクルが多い場合、連続定格対応品や冷却対策が必要

電源仕様と制御方式

- ブレーキ/クラッチは多くがDC24VやDC90Vなどで動作

- ACモーターとの組み合わせでは整流器(サイリスタブロック)が必要

- 制御はタイマリレー、PLCなどでタイミング制御可能

非常停止・保持用途の有無

- ブレーキは動作停止だけでなく、位置保持(安全保持)にも使える

- 無励磁作動型なら、電源断時でも安全に停止・保持される

耐久性・寿命

- クラッチ・ブレーキの寿命は摩耗量に左右される(一般的に数百万回〜)

- サイクルの多い用途では、メンテナンス可能な分解構造が望ましい

よくある用途例

CBモーターは以下のような装置に多く使われています:

- コンベアの位置決め停止

- 包装機のタイミング制御

- カム駆動装置の間欠運転

- 印刷機の紙送り駆動

- モーターを止めずに出力軸だけをON/OFFしたい装置

CBモーターで高慣性負荷を扱うときの注意点

CBモーター(クラッチ・ブレーキ付モーター)は、シンプルな構造でコストも安く、

タイミング制御や繰返し動作に多用されるモーターです。

しかし、「負荷の慣性が大きい(高慣性)」場合、

使い方を間違えるとトラブルや早期故障につながることがあります。

本項では、CBモーターで高慣性負荷を扱う場合の注意点について、

初心者にもわかりやすく解説していきます。

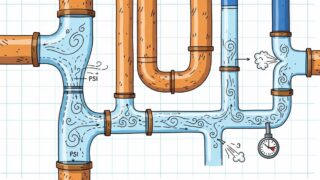

そもそも「高慣性負荷」とは?

慣性負荷とは、モーターが動かそうとする物体が持つ

「回転しにくさ(慣性モーメント)」のことです。

高慣性の負荷では、モーターが

加速・減速するのに大きなトルクを必要とします。

さらに、一度回り出した物体を止めるにも時間と力がかかります。

CBモーターの仕組みと高慣性の相性

CBモーターの基本構造は以下の通りです。

▶ モーター本体は常時回転している

▶ クラッチをONすると、出力軸に動力が伝達されて負荷が動く

▶ ブレーキをONすると、出力軸が急停止する

このようにCBモーターは、

クラッチとブレーキによって負荷を断続的に動かす仕組みです。

高慣性との相性は?

✅ 軽負荷・低慣性の用途では高速応答できる

🚫 高慣性負荷ではクラッチやブレーキに大きな負荷がかかる

つまり、高慣性の負荷にはあまり向いていないのが実情です。

ただし、対策を講じることで対応可能な場合もあります。

高慣性負荷で起きるトラブル

高慣性負荷をCBモーターでそのまま動かすと、

以下のような問題が発生する可能性があります。

クラッチの滑り・焼損

負荷の慣性が大きすぎると、

クラッチON時に一気に動力を伝えられずクラッチが滑る

長時間滑ると、摩耗や焼損を引き起こす

ブレーキの摩耗

減速時に負荷のエネルギーがブレーキに集中し、

摩擦材が早期に摩耗

頻繁な交換や調整が必要になり、保守工数が増大

停止位置のバラつき

高慣性負荷では、ブレーキONしても停止位置が安定しない

停止精度が悪化し、タイミング制御がズレる

異常音・衝撃

ON/OFF時に大きなショックや衝撃音が発生

装置全体の寿命に悪影響

対策方法まとめ

対策①:減速機で減速比を上げる

減速比を大きくすることで、モーター側の見かけの慣性を低減

慣性モーメントは「負荷の慣性 ÷ 減速比²」で伝わるため、

減速比を2倍にすると慣性は1/4に!

対策②:クラッチ・ブレーキの定期メンテナンス

高慣性用途では摩耗が早いため、定期交換は必須

焼損や異常振動を放置すると重大故障の原因に

対策③:サーボモーターへの置き換えを検討

高慣性負荷がどうしても避けられない場合は、

サーボモーターで加減速制御を行う方が安全

位置決め精度や負荷変動にも強く、

トータルの信頼性向上につながる

実務での判断ポイント

| チェック項目 | 判断の目安 |

|---|---|

| 回転体の直径・重量が大きい | 高慣性の可能性大 |

| 1サイクルあたりの加減速時間が短い | 衝撃・負担が増加 |

| 高頻度でON/OFFを繰り返す | クラッチ・ブレーキの消耗大 |

| 停止位置に精度が必要 | サーボモーター検討も視野に |

負荷の慣性モーメントを必ず計算し、

メーカーのクラッチ・ブレーキ仕様(許容慣性値)と比較することが重要です。

以下のポイントを押さえて、安全かつ効率的な設計を行いましょう。

✅ 場合によってはサーボへの切り替えも検討

✅ 慣性計算は必須

✅ 減速機や機械的な緩衝装置で衝撃を緩和

✅ クラッチ・ブレーキの寿命と摩耗に注意

CBモーターはコストパフォーマンスに優れた便利なモーターですが、

高慣性負荷にそのまま使うと故障や制御不良を招くリスクがあります。

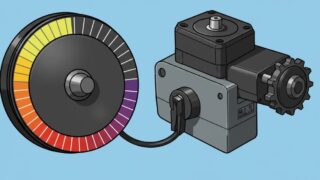

インバータとの違いと併用

近年は、インバータ制御モーターでも

高速な加減速や位置制御が可能になっています。

しかし、応答性やシンプルさ、コストという面では、

CBモーターが依然として有効な選択肢です。

また、インバータ+CBモーターの併用により、

以下のようなメリットも得られます。

インバータで起動時の突入電流制限

CBモーターの位置決めブレーキとしての使用

省エネ運転とブレーキ制御の両立

CBモーターとサーボモーターの使い分けと注意点

工場や生産ラインの機械設計において、

「CBモーター(クラッチ・ブレーキ付モーター)」と「サーボモーター」は、

どちらも動力源としてよく使われるモーターです。

しかし、それぞれには特性の違いがあり、

用途に応じて適切に使い分ける必要があります。

本項では、CBモーターとサーボモーターの

違い・使い分けのポイント・注意点について、

初心者にもわかりやすく解説していきます。

サーボモーターとは?

サーボモーターは、位置・速度・トルクを高精度に制御できるモーターです。

エンコーダとサーボアンプ(ドライバ)によって制御され、

目標値に対して常にフィードバック制御を行います。

サーボモーターの特徴

向いている用途

- 位置制御が必要な装置(ロボット、XYテーブルなど)

- 段取りが頻繁に変わる多品種生産ライン

- プログラムによる柔軟な動作制御が必要な装置

- 可変サイクルや多軸同期が必要な用途

使い分けのポイント

以下に、CBモーターとサーボモーターの使い分けを表で比較します。

| 項目 | CBモーター | サーボモーター |

|---|---|---|

| 制御方式 | ON/OFF制御 (タイマやPLC) | フィードバック制御 (エンコーダ付き) |

| 位置決め精度 | やや低い(メカ式) | 高精度(μmレベル) |

| 応答性 | 高速(ms単位) | 高速だが加減速に影響あり |

| 設備コスト | 安い | 高い |

| 保守性 | 消耗部品あり(摩耗) | 電子部品主体で高寿命 |

| 可変動作 | 不向き(定サイクル) | 得意(ソフト変更で対応可能) |

| 高慣性負荷 | 不向き(クラッチ滑り) | 対応可能(パラメータ調整可) |

選定・設計時の注意点

CBモーターの注意点

サーボモーターの注意点

- 過剰スペックになりがち → 必要な精度・速度に応じて適正サイズを選定

- 回生エネルギー処理が必要 → 外部回生ユニットの有無を確認

- 設定が複雑 → アンプパラメータやゲイン調整が必要

- 高価 → 小型ラインや単純装置にはコストが見合わない場合も

どう選べばいいのか?

| 条件 | 推奨モーター |

|---|---|

| 動作パターンが一定 | CBモーター |

| 高精度な位置決めが必要 | サーボモーター |

| 装置コストを抑えたい | CBモーター |

| 高頻度で動作内容を変えたい | サーボモーター |

| 高慣性負荷を扱う | サーボモーター |

| 短距離搬送・高速間欠動作 | CBモーター(またはエア駆動) |

CBモーターとサーボモーターは、

それぞれの得意分野が異なるため、

「どちらが優れているか」ではなく

「どちらが適しているか」という観点で選ぶことが重要です。

設計者としては、コスト・精度・応答性・制御の自由度・保守性といった

複数の視点から比較検討し、最適なモーター選定を行いましょう。

まとめ

CBモーターは、正確で高速な動作制御が求められる

機械装置において今もなお有効な選択肢です。

特に、単純な構造で高応答な動作を求める装置には最適です。

選定においては、トルク・サイクル・制御方法・寿命などの

視点を持って判断し、最適なスペックを導入することが重要です。

モーター制御技術が進化しても、

CBモーターの“即時性”と“安全性”は変わらぬ強み。

あなたの装置に最適な動力制御の一手として、

ぜひ検討してみてください。

モーターやアクチュエーターなど、

機械の駆動源に関する基礎知識と

選定基準をまとめています。

コメント