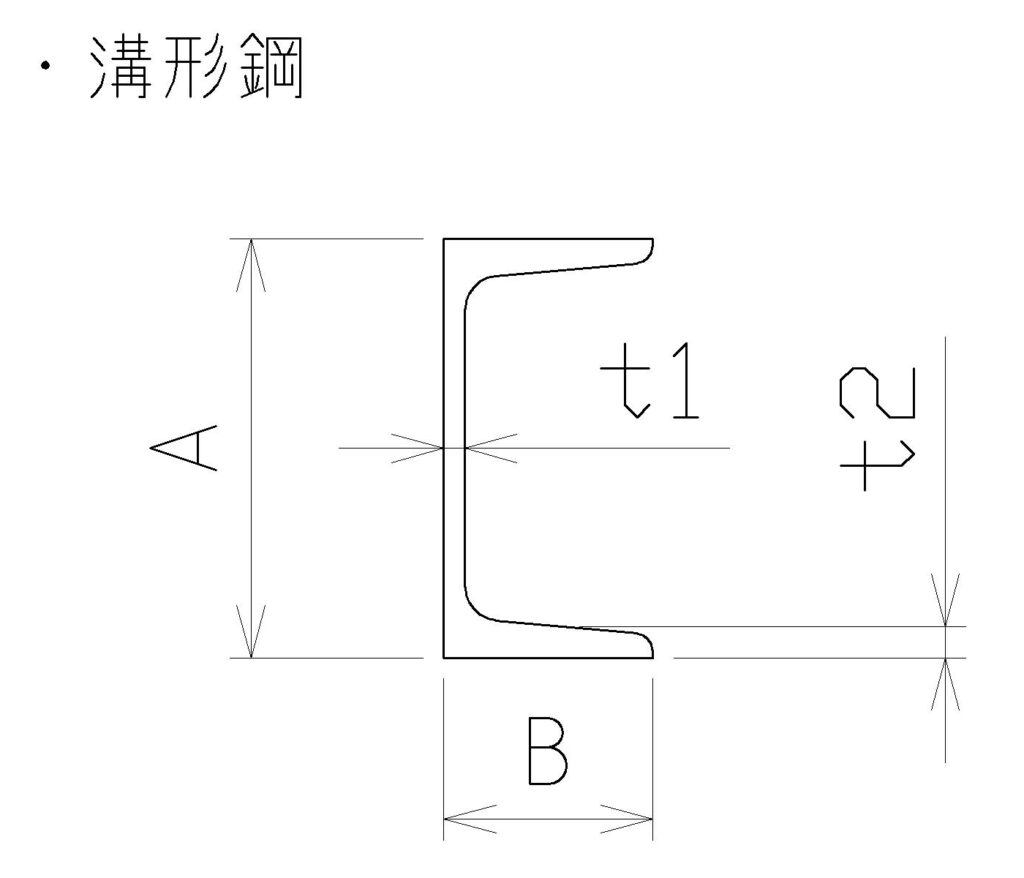

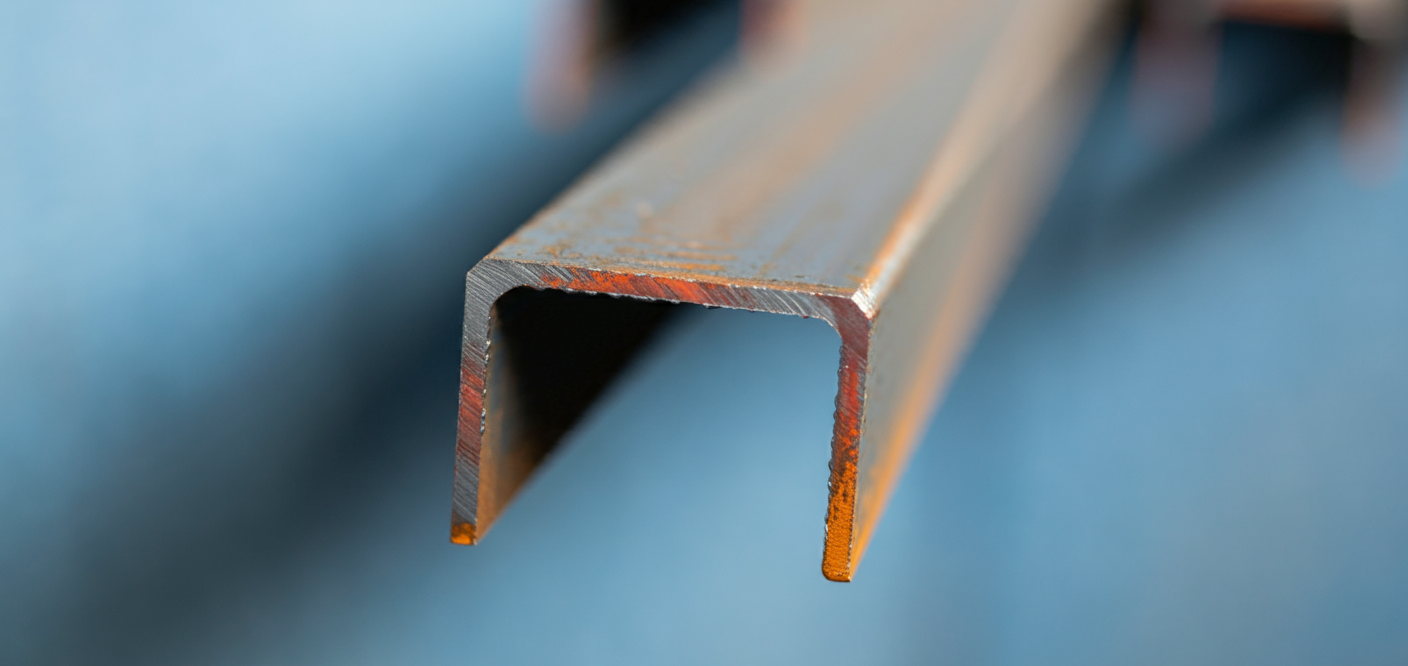

溝形鋼(チャンネル)は、断面が「U」字形をした鋼材で、

建築や機械構造物において幅広く使用される材料です。

本記事では、溝形鋼の規格や寸法、特性、選定ポイント、

さらに使用時の注意点について詳しく解説します。

溝形鋼の規格寸法表(断面2次モーメントと断面係数)

溝形鋼は日本工業規格(JIS G 3192)で規定されており、

各種サイズが標準化されています。

| 呼称(A×B×t1×t2) | 断面積(cm2) | 単位重量(kg/m) | 断面2次モーメント [cm4] | 断面係数 [cm3] |

|---|---|---|---|---|

| 75×40×5.0×7.0 | 8.181 | 6.92 | Ix:75.3 Iy:12.2 | Zx:20.1 Zy:4.47 |

| 100×50×5.0×7.5 | 11.92 | 9.36 | Ix:188 Iy:26.0 | Zx:37.6 Zy:7.52 |

| 125×65×6.0×8.0 | 17.11 | 13.4 | Ix:424 Iy:61.8 | Zx:67.8 Zy:13.4 |

| 150×75×6.5×10 | 23.71 | 18.6 | Ix:861 Iy:117 | Zx:115 Zy:22.4 |

| 150×75×9.0×12.5 | 30.59 | 24.0 | Ix:1050 Iy:147 | Zx:140 Zy:28.3 |

| 180×75×7.0×10.5 | 27.20 | 21.4 | Ix:1380 Iy:131 | Zx:153 Zy:24.3 |

| 200×80×7.5×11 | 31.33 | 24.6 | Ix:1950 Iy:168 | Zx:195 Zy:29.1 |

| 200×90×8.0×13.5 | 38.65 | 30.3 | Ix:2490 Iy:277 | Zx:249 Zy:44.2 |

| 250×90×9.0×13 | 44.07 | 34.6 | Ix:4180 Iy:294 | Zx:334 Zy:44.5 |

| 250×90×11×14.5 | 51.17 | 40.2 | Ix:4680 Iy:329 | Zx:374 Zy:49.9 |

| 300×90×9.0×13 | 48.57 | 38.1 | Ix:6440 Iy:309 | Zx:429 Zy:45.7 |

| 300×90×10×15.5 | 55.74 | 43.8 | Ix:7410 Iy:360 | Zx:494 Zy:54.1 |

| 300×90×12×16 | 61.90 | 48.6 | Ix:7870 Iy:379 | Zx:525 Zy:56.4 |

| 380×100×10.5×16 | 69.39 | 54.5 | Ix:14500 Iy:535 | Zx:763 Zy:70.5 |

| 380×100×13×16.5 | 78.96 | 62.0 | Ix:15600 Iy:565 | Zx:823 Zy:73.6 |

| 380×100×13×20 | 85.71 | 67.3 | Ix:17600 Iy:655 | Zx:926 Zy:87.8 |

🔍 寸法の選定は荷重条件、使用環境、取り付け方法などを考慮する必要があります。

溝形鋼の特性

高い強度と軽量性

溝形鋼は断面形状の特性により、特定の方向で高い曲げ強度を持ちつつ、

軽量化が図れる構造材料です。

このため、梁やフレームなど、曲げ荷重が加わる箇所で効果的に使用されます。

加工の容易さ

比較的柔軟性のある材料のため、切断や溶接が容易です。

また、部品として加工が必要な場合にも対応しやすい点が特長です。

コストパフォーマンス

大量生産が可能な鋼材の一種であるため、比較的安価に入手可能です。

強度とコストのバランスが良いことから、幅広い用途に使用されています。

選定ポイント

荷重条件と断面性能

溝形鋼を選定する際には、断面2次モーメント(Ix)と断面係数(Zx)が重要な指標となります。

これらの値が大きいほど、曲げに対する抵抗力が強く、選定時に安全性が確保しやすくなります。

使用環境

溝形鋼は屋内外で使用されますが、錆びやすいため防錆処理が必要な場合があります。

亜鉛メッキや塗装を施すことで、耐候性を向上させることが可能です。

加工後の精度

フレームや組立部品に使用する場合は、溝形鋼の寸法精度に注意が必要です。

特に直角度や平行度のばらつきがあるため、加工後の追加調整が求められる場合があります。

使用時の注意点

寸法精度のばらつき

溝形鋼はそのままでは寸法精度が厳密でないことが多く、

直角度や平行度に課題があります。

精度が重要な場面では、切削加工やフライス加工を行い、

寸法精度を向上させる必要があります。

部品のブラケットやフレームの直角度や平行度が

必要な場合は端面を追加工するなどの工夫をしましょう。

応力集中に注意

「U」字形状のため、溝の内側に応力が集中しやすい性質があります。

負荷が繰り返し加わる用途では、応力解析を行い、

適切な使用方法を検討することが重要です。

錆びや腐食への対策

一般的な溝形鋼は錆びやすいため、

屋外や湿気の多い環境で使用する場合は防錆処理が必要です。

特に雨水が溜まりやすい箇所では、排水設計を考慮しましょう。

形鋼の種類について

H形鋼やI形鋼など、強度と剛性に優れた形鋼があり、

建築や機械フレームに広く使用されます。

山形鋼(アングル)や溝形鋼(チャンネル)は、

補強材やフレーム構造の部品として利用されます。

H鋼ほどの剛性は不要だけど、

アングルよりも強度が欲しいときに最適です。

軽量ながらも剛性を確保できるので、中荷重の構造体に向いています。

まとめ

溝形鋼は、その高い強度、軽量性、加工の容易さから、

機械設計や建築などで幅広く使用される材料です。

一方で、寸法精度や応力集中といった注意点も存在します。

選定時には、使用条件や荷重に応じた

断面性能(断面2次モーメントや断面係数)を考慮し、

防錆や加工精度の対応を含めて適切に計画することが重要です。

設計時に溝形鋼の特性を理解し、用途に最適な部材を選ぶことで、

安全性とコストパフォーマンスを両立した設計が可能になります。

コメント