歯車は、動力を伝達する際に使用される基本的な機械要素ですが、

伝達効率は設計の重要な要素です。

伝達効率が高ければ、エネルギー損失が少なく、

機械全体のパフォーマンスが向上します。

本記事では、歯車の伝達効率についての基本的な知識と、

効率を最適化するためのポイントを解説します。

歯車の伝達効率とは

歯車の伝達効率とは、入力された動力がどの程度の効率で出力されるかを示す割合です。

伝達効率は100%にはならず、必ず何らかのエネルギー損失が生じます。

損失の要因として、

摩擦、潤滑不良、歯車の設計、製造精度などが挙げられます。

一般的に、伝達効率は以下の式で表されます。

\( \displaystyle η=\frac{出力回転トルク×出力回転数} {入力回転トルク×入力回転数}\)

ここで、ηは伝達効率(%)です。

伝達効率に影響を与える要因

歯車の種類

歯車の種類によって伝達効率が異なります。

スパーギア(平歯車)は直線的な歯形のため効率が高く、

約95〜98%の伝達効率を持つのが一般的です。

ウォームギアは滑りが多いため伝達効率が低く、

約30〜90%程度です。

摩擦と潤滑

摩擦は伝達効率に大きな影響を与える要因です。

摩擦を最小限に抑えるためには、適切な潤滑が必要です。

潤滑が不十分な場合、

摩擦が増加して歯車の損耗が進み、伝達効率が低下します。

製造精度

歯車の製造精度が高いほど、効率は向上します。

歯のかみ合いが正確で、

表面が滑らかであれば摩擦が少なくなり、伝達効率が上がります。

歯車の噛み合い

歯車の噛み合いが適切でなければ、

負荷が偏り摩耗が進み、効率が悪化します。

噛み合い角や歯幅が効率に影響を与えるため、適切な設計が必要です。

歯車の種類別の伝達効率

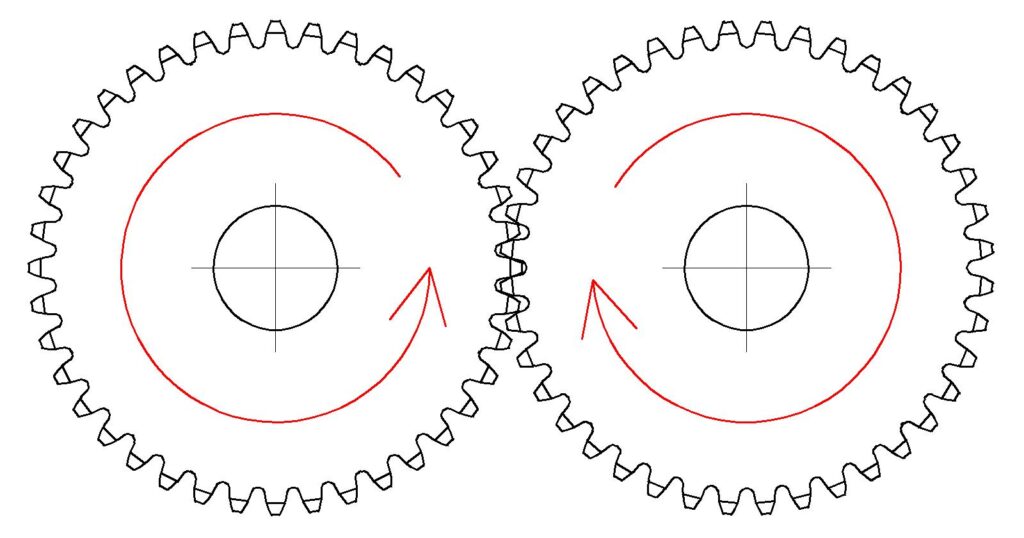

スパーギア(平歯車)

最もシンプルな歯車で、

直線的な歯形を持ち、効率が高いです。

摩擦が少ないため、

90〜98%程度の伝達効率が期待できます。

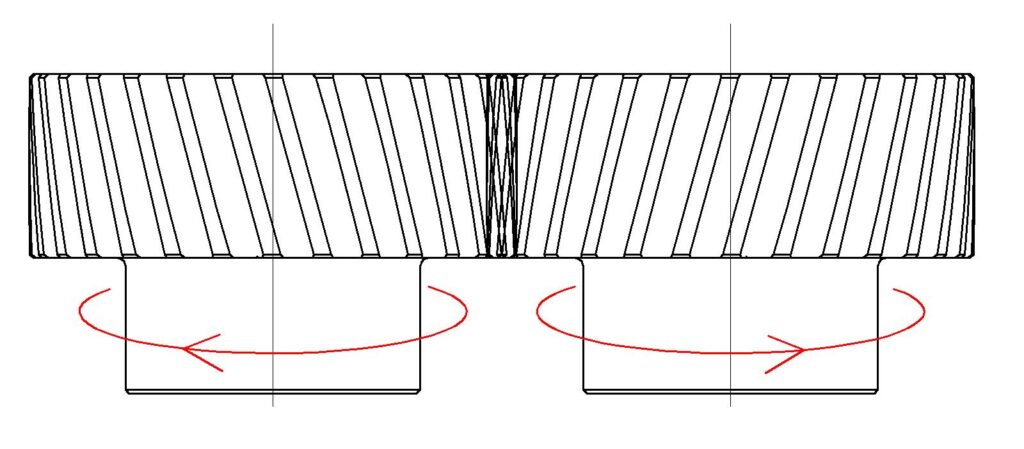

ヘリカルギア(はすば歯車)

スパーギアに比べて摩擦が増えるため

効率はやや低下しますが、

静音性や耐荷重性が向上するため、

95〜97%程度の効率です。

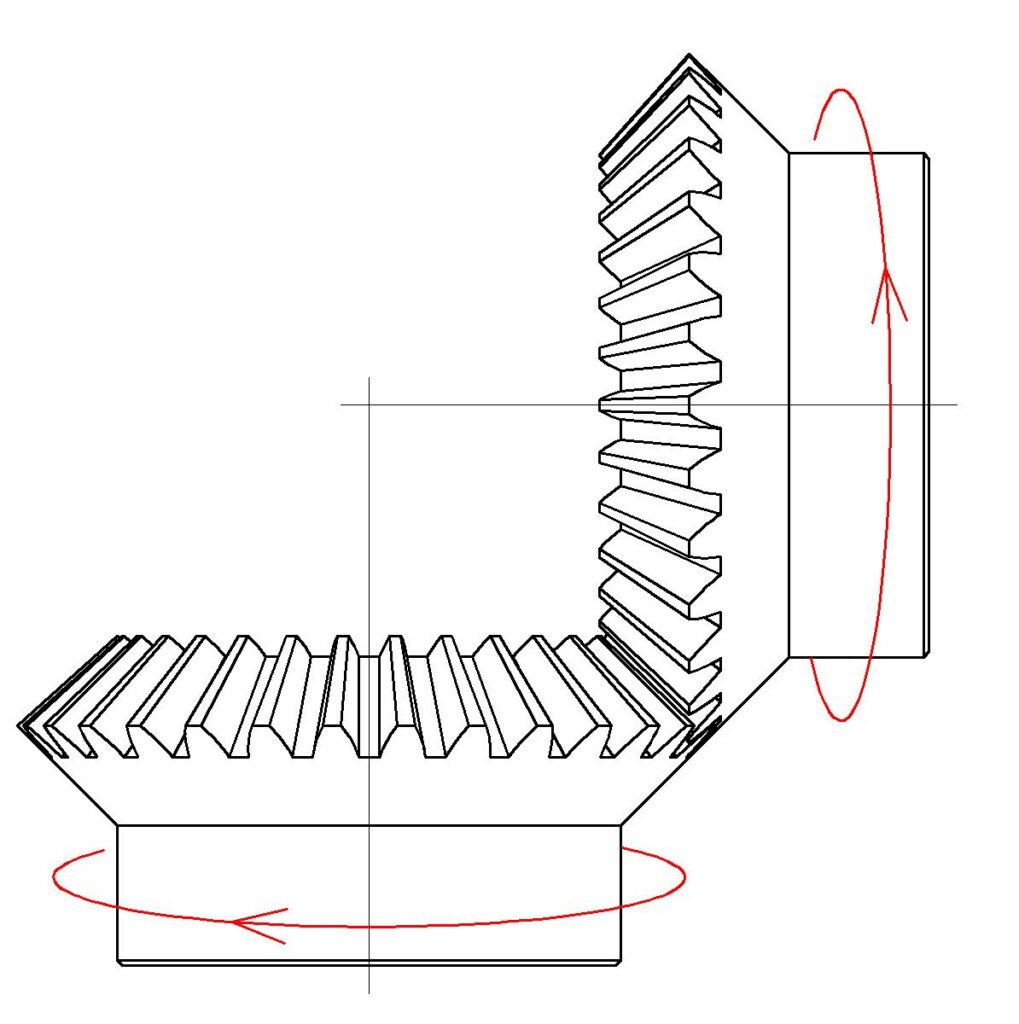

ベベルギア(かさ歯車)

角度を変えて回転を伝達するため、

伝達効率は90〜95%程度です。

潤滑や製造精度によっては

効率がさらに低下することもあります。

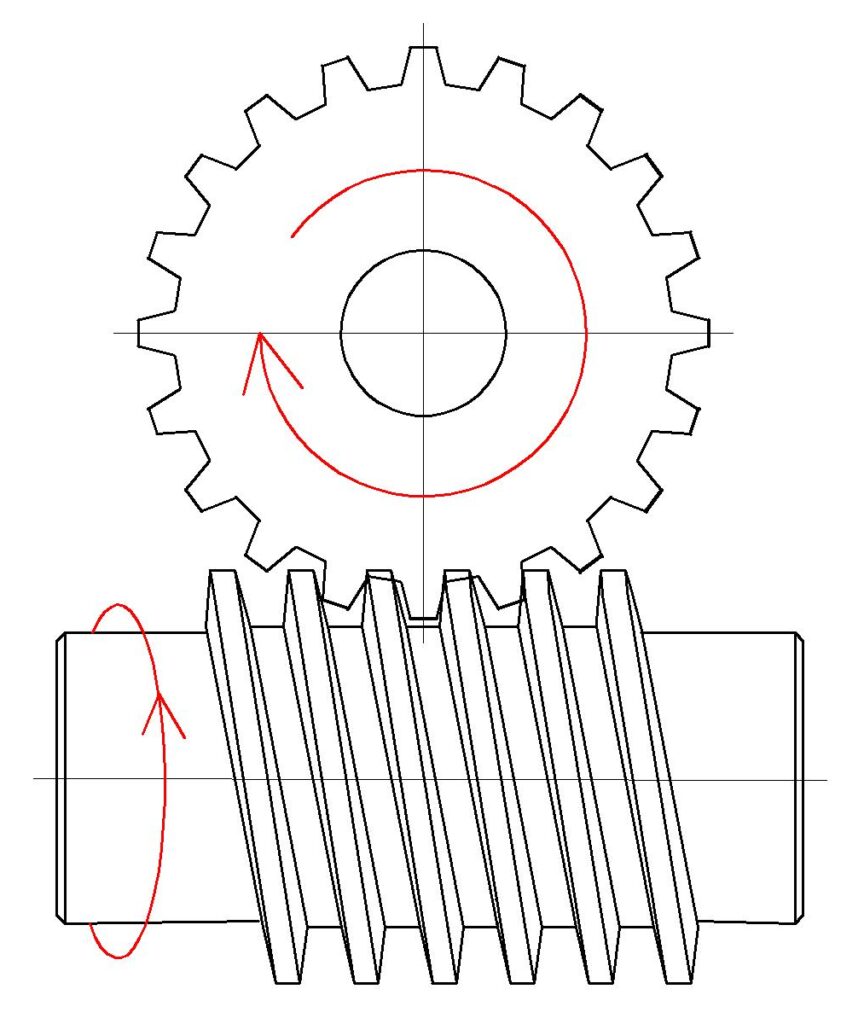

ウォームギア

効率は低く、30〜90%程度です。

特に高い減速比が必要な場合に使われますが、

滑り摩擦が多くなるため効率が悪化しやすいです。

効率を最適化するための設計ポイント

高精度な歯車設計

歯車の精度を高めることで、歯のかみ合いが向上し、

摩擦損失を抑えることができます。

高精度の加工技術を使用し、

設計段階から噛み合いの最適化を考慮することが重要です。

潤滑の改善

適切な潤滑剤を選定し、定期的にメンテナンスを行うことは、

摩擦を減少させ、効率を向上させるために必要です。

材料選定

歯車の材料を適切に選ぶことも効率向上の一因となります。

高強度の材料や表面硬化処理を施すことで摩耗を減らし、

効率を長期間にわたり維持することが可能です。

歯車の伝達効率を追い求めた文明の歴史

昔々、人類が「効率」という言葉を知らなかった時代、

すべての力は筋肉と自然頼りでした。

しかし、ある日、一人の発明好きな村人が

木の車輪に軸を通して回すことを思いつきます。

この小さな発明が、やがて「歯車」という人類史上最も重要な

伝動要素の始まりとなるとは、誰も想像していませんでした。

第1章:古代の歯車 – 神殿を動かす魔法の輪

歯車の物語が最初に記録されたのは、古代ギリシャの時代です。

紀元前3世紀、数学者であり発明家でもあったアルキメデスが、

歯車を使った機械を設計しました。

これらの歯車は、主に「神殿の自動扉」や「投石機」に使われ、

古代ギリシャの技術の象徴となりました。

当時の歯車は木製で、噛み合わせは粗雑なものでした。

効率は30~40%程度と低く、

多くのエネルギーが摩擦や変形で失われていました。

さらに、神殿の装置に歯車を使った神官たちは

「神の力を伝える装置」と宣伝していましたが、

摩耗して壊れるたびに「神の怒りだ!」と言い訳する始末でした。

第2章:中世 – 歯車の産業革命前夜

歯車技術の次なる大きな進化は中世ヨーロッパの水車小屋で訪れます。

水車の回転運動を利用して穀物を挽くために、

歯車が本格的に活用されるようになりました。

この時代の歯車は、より強度の高い木材や鉄が使われ、

少しずつ精度が向上していきました。

ここで登場したのが「クラウディウス・コロンバス」という

架空の発明家(実在の技術者たちの象徴的存在)です。

彼は歯車を「噛み合わせの角度を変える」ことで

効率を上げるアイデアを発表しました。

これが現代の「ベベルギヤ」の原型となります。

クラウディウスはその後、歯車の歯に獣脂(動物性油脂)を塗ることで

摩擦を減らすことにも成功しました。

これにより、効率は約60%に向上!

しかし、獣脂は時間が経つと匂いが発生し、

水車小屋の近くでは「何か腐った臭いがする」と評判に。

効率アップと臭気問題、どちらを取るべきかという悩みが新たに生まれました。

第3章:産業革命 – 歯車の鋼鉄時代

18世紀後半、産業革命が始まると、歯車技術は飛躍的に発展します。

この時代、蒸気機関が生まれ、

大量の動力を効率的に伝える歯車が求められました。

そこで鉄製歯車が本格的に登場します。

鉄は木よりも耐久性が高く、

精密加工が可能だったため、伝達効率は80%以上に向上しました。

有名な蒸気機関車の設計者であるジョージ・スティーブンソンは、

鉄製歯車を採用し、動力伝達を最適化する試みを行いました。

しかし、鉄歯車には新たな問題が潜んでいました。

それは「摩耗と錆び」です。

この時代の工場では、歯車が錆びて機械が止まると、

労働者たちは「これが鉄の意地だ!」とぼやいたそうです。

第4章:20世紀 – 精密加工とオイルの魔法

20世紀に入ると、加工技術が格段に向上します。

特に「旋盤」や「フライス盤」の登場により、

歯車の精度が飛躍的に高まりました。

また、歯車の形状にも改良が加えられ、

曲線的な「インボリュート歯形」が標準化されました。

この形状により、効率は90%を超えるようになりました。

さらに、エンジンオイルなどの潤滑剤が普及し、

摩擦によるロスが大幅に減少しました。

この時代の歯車は、

機械式時計や自動車のトランスミッションにまで応用され、

世界中でその名を轟かせました。

一方、伝達効率の向上を目指した研究者たちは、

歯車の「音」にも着目しました。

「ガチャガチャ」という動作音を

減らすために開発されたのが「ヘリカルギヤ」です。

歯を斜めに配置することで、噛み合わせが滑らかになり、

効率と静粛性を同時に向上させました。

第5章:現代 – 摩擦ゼロの未来へ

現在では、歯車の伝達効率は95~99%という驚異的な数値に到達しています。

高精度な加工技術や特殊なコーティングが施され、

摩耗や錆びの問題はほぼ解決されています。

また、プラスチック製の歯車が登場し、

軽量化と静音性が追求されるなど、用途に応じた多様な選択肢が用意されています。

さらに、電動モーターやベルトドライブの進化により、

従来の歯車に代わる新しい伝動技術も登場しています。

しかし、それでもなお、歯車はその信頼性と効率性から

多くの機械設計で欠かせない存在であり続けています。

エピローグ:効率の追求は終わらない

歯車の歴史は、効率を追い求めた人類の執念の歴史そのものです。

古代ギリシャの神殿で始まり、産業革命を支え、

現代の精密機械にまで至るその進化の過程は、

設計者たちの知恵と努力の結晶といえるでしょう。

これからの未来、摩擦ゼロの歯車や、

完全なエネルギー伝達を実現する技術が生まれるかもしれません。

あなたもこの歴史の続きを書く一員として、

効率の追求に挑戦してみてはいかがでしょうか?

「効率を追い求めよ!それが人類の可能性を広げる鍵だ!」

歯車の歴史に刻まれた、

無数の発明者たちの声が、未来の設計者たちを後押ししています。

まとめ

歯車の伝達効率は、機械の性能やエネルギー消費に大きく影響を与えます。

高効率を達成するためには、歯車の種類や潤滑、製造精度を考慮し、

適切な設計とメンテナンスを行うことが不可欠です。

コメント