「一度動き出したものは、勝手に止まらない」

これは、中学校の理科でも学ぶ慣性の法則という考え方です。

でも、実はこの慣性の考え方は、

機械設計においてもとても重要なんです。

たとえば、重い部品を急に止めたいのに止まらない…

あるいは、精密な装置がピタッと動きを止められない…

そんなとき、裏にあるのが「慣性」の力です。

この記事では、なぜ物体は運動を続けようとするのか、

そしてその性質が機械の動きや安定性にどう影響するのかを、

初心者の方にもわかりやすく解説します。

慣性の法則とは?

「止まっている物は止まり続け、動いている物はそのまま動き続けようとする」

これが慣性の法則です。

ニュートンの運動の第1法則とも呼ばれます。

これは物体が外から力を加えられない限り、

その状態を保とうとする性質を意味します。

🔍 例)

これは「運動を続けようとする力が働いているから」ではなく、

「外から力を受けなければ動きが変わらない」という物理的な性質です。

機械設計における慣性の意味とは?

機械ではどんな場面で関係するの?

機械設計では、

慣性が「どれだけ動かしやすいか」「止めやすいか」

に関係してきます。

つまり、動きの安定性と反応性を左右する、

とても重要な要素なのです。

モーターの立ち上がりが遅い?

回す物(回転体)が重いと、

慣性が大きいため、なかなか動き出せません。

急に止められない?

慣性が大きいと、

止めようとしてもそのまま動き続けてしまうのです。

小型の精密機器はよく動く?

軽い部品は慣性が小さく、

すぐに動いてすぐに止まることができます。

ロボットアームの先端など、細かく素早く動かしたい部分には、

軽い部品を使うことで操作性が上がります。

これは「高い反応性」が必要な場面にぴったり。

設計にどう活かす?

| 慣性の大きさ | 特徴 | 設計での例 |

|---|---|---|

| 大きい | 動き出しにくい/止まりにくい/安定性が高い | フライホイール 大型装置のベース 回転保持部 |

| 小さい | 動きやすい/止まりやすい/反応が早い | ロボットの関節 精密位置決め装置 検査機構 |

慣性は「動きにくさ」や「止まりにくさ」を表す物理的な性質

機械設計では、動作の安定性や反応性を考えるうえで欠かせない要素

動かしたい物が「重い=慣性が大きい」と、

反応が遅くなるので、設計段階でしっかり考える必要があります

慣性の理解が進めば、より効率的で快適な機械設計につながります。

「動き方」を支配しているのは、

力だけでなく“質量”と“距離”による慣性の影響も大きいのです。

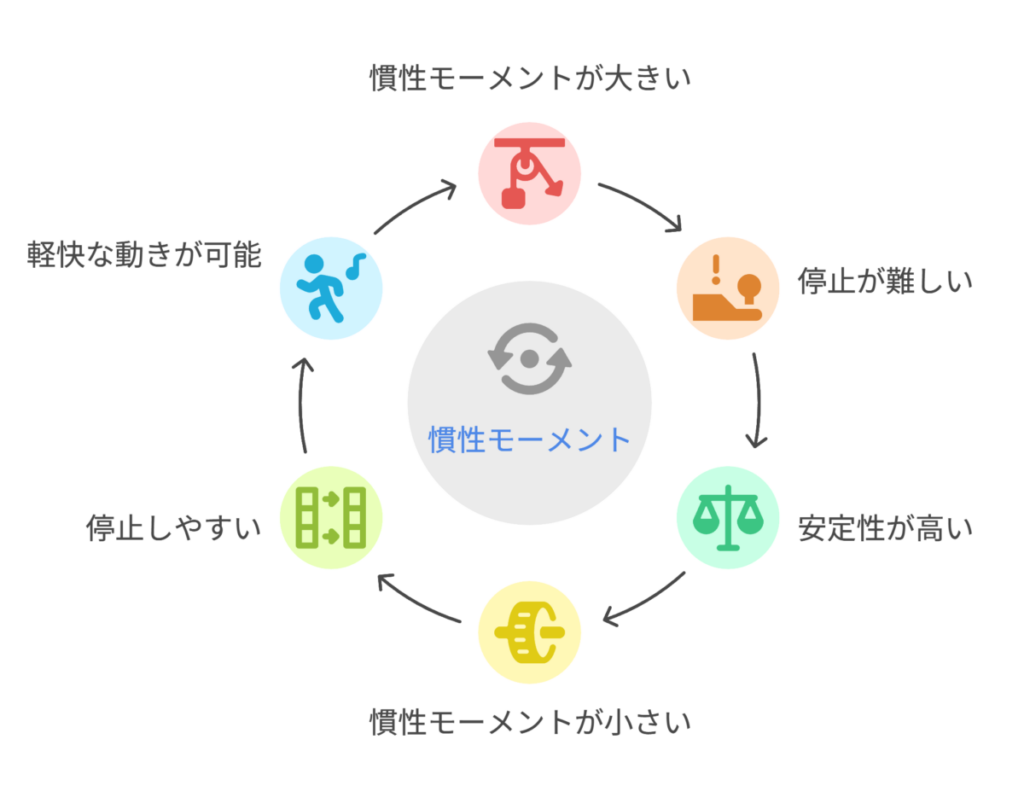

慣性モーメントって何?

― 回転のしやすさ・しにくさを決める重要な“物の特性” ―

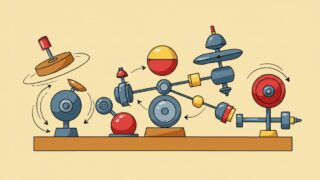

慣性モーメントとは?

慣性モーメントとは、「物が回転しにくくなる度合い」を表す量です。

回転運動においては、ただ質量が大きいかどうかだけでなく、

“重さがどこにあるか”も重要になります。

どういう意味?

- 同じ重さでも、「重さが軸から離れている」と回すのが大変になります。

- 軸の近くに重さが集まっていると、回しやすくなります。

この「回しにくさ」を数値で表したものが、慣性モーメント(回転の慣性)です。

たとえばこんな違いがあります

✅ ケース1:中心に重さが集まっている

- 鉄の球のように、質量が中心に集中している形状

- 軽く回しやすい

- 慣性モーメントは小さい

✅ ケース2:重さが外側に広がっている

- ドーナツ状の鉄の輪のように、重さが軸から遠い

- 回すのに大きな力が必要

- 慣性モーメントは大きい

なぜ設計で重要なの?

機械設計では、「回すのに必要な力」や「止めるための制御」に直接影響します。

| 慣性モーメントが大きいと… | 慣性モーメントが小さいと… |

|---|---|

| 回転の立ち上がりが遅い | すぐに回転し始める |

| ブレーキをかけても止まりにくい | 瞬時に停止しやすい |

| 安定性が高くなる | 軽快な動きが可能 |

設計への応用例

- フライホイール

➤ 大きな慣性モーメントで、安定した回転を維持

➤ 回転中にエネルギーを蓄えておける - ロボットの関節部

➤ 慣性モーメントが大きいと反応が遅くなる

➤ 精密な制御が難しくなるため、軽量・コンパクトな設計が必要

数式で表すと?

🔍 とても簡単な例として

I = m × r²

(I:慣性モーメント、m:質量、r:軸からの距離)

つまり、重くて、軸から遠いほど回しにくくなる!

「慣性モーメントを意識することで、

よりスムーズで無駄のない設計が実現できます」

この知識は、モーター選定・ブレーキ設計・加減速制御など、

さまざまな分野で役立ちます!

設計で慣性を考えるときのポイント

―「よく動く」「止まりやすい」を設計でコントロール!―

慣性が設計に与える影響とは?

| 項目 | 慣性が大きい場合 | 慣性が小さい場合 |

|---|---|---|

| 加減速 | 遅くなる | 速くなる |

| エネルギー消費 | 多くなる | 少なくて済む(省エネ) |

| 動きの安定性 | 高い(ブレにくい) | 低め(振動しやすい) |

| 制御のしやすさ | ゆっくり安定 | 反応が速く鋭いが不安定な場合も |

つまり、「早く動かしたい」「止めたい」時には慣性が邪魔になる一方で、

「動きを安定させたい」「滑らかに回したい」時には慣性が役に立つのです。

慣性のコントロールが重要!

設計者は、機械の用途に応じて

「慣性を大きくするか、小さくするか」を考える必要があります。

慣性を活かした設計例

▶ 回転刃物・フライホイール

- 慣性を大きくすることで、動作中の回転を安定させる

- 加工時のブレが減り、切削面がキレイになる

- 一度回転すれば、一定の速度を保ちやすい

▶ ロボットのアーム

- 慣性を小さくすることで、すばやく正確に動けるようにする

- アルミやカーボンなど、軽い素材を使って反応性を高める

- 慣性が大きすぎると、狙った位置でピタッと止められない!

▶ コンベアなどの搬送装置

- 搬送するワークが重いと、止まりにくくなる

- モーターやブレーキの選定時に、「ワークの慣性」も考慮が必要

- 急停止するとズレたり破損したりするので、制動力を強くする工夫が求められる

設計ポイントまとめ

慣性が大きい=安定性はあるが、動きは鈍い

慣性が小さい=軽快に動くが、制御は難しい場合も

設計では「必要な動き方に応じて慣性を調整する」ことが重要

慣性は、「機械の性格」を決める大事なファクターです。

回転体や移動体の質量、形状、配置をうまく設計することで、

「速く動かす」も「安定して動かす」も自由自在になります!

「力のムダが出ない、賢い機械」を作るには、

この“慣性との付き合い方”をしっかり押さえておくことがカギになります。

まとめ

▶ 慣性の法則は「物体の状態は、外力がなければ変わらない」という基本的な物理法則

▶ 回転体には「慣性モーメント」という概念があり、重さや質量の位置で動きやすさが変わる

▶ 機械設計では、動作の安定性や反応性を考慮して、慣性を味方につけることが大切!

慣性はただの「物理の知識」ではなく、

スムーズな動作・安全な機械設計のカギになる重要な考え方です。

あなたの設計にも、きっと役立つ場面があるはずです!

コメント