機械設計の図面を作成する際、

「反対勝手(左右反転)」や「勝手違い」 が発生することがあります。

これは、同じ部品でも「右勝手」「左勝手」が存在するケースを指し、

図面で明確に指示しておかないと、

加工ミスや組立時のトラブル の原因となります。

本記事では、初心者でもわかりやすく

「反対勝手・勝手違い図面の注意点」と「注記・備考の書き方」を解説します。

反対勝手・勝手違いとは?

🔍 例)

ドアの開き方向、ハンドル位置、ブラケットの左右違いなど。

同じ形状でも「勝手」が違うとまったく別部品扱いとなり、

誤って製作すると組立ができなくなることもあります。

勝手違いが発生しやすい部品とは?

機械設計や組立の現場でよく耳にする言葉に「勝手違い」があります。

勝手違いとは、左右や表裏の向きを間違えて

部品を取り付けてしまうことを指します。

とくに左右対称の部品や形状が似ている部品は、

間違いに気づきにくいためトラブルになりやすいポイントです。

ここでは、勝手違いが発生しやすい代表的な部品例を挙げ、

設計や製造で注意すべきポイントを初心者向けに解説します。

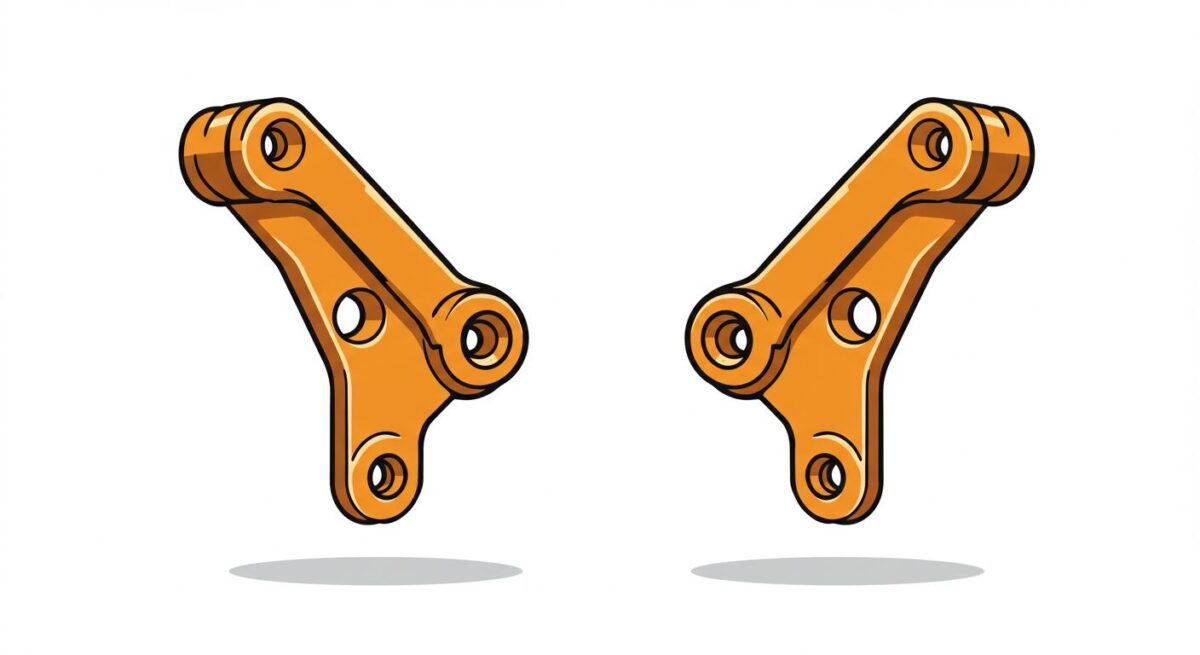

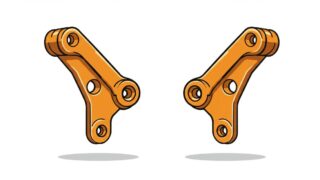

1. ブラケットやステー(左右対称に取り付くもの)

ブラケットやステーは、機械部品を支えるための補助部品です。

左右対称に取り付く場合が多く、

見た目がほとんど同じため、

右用と左用を間違えて取り付けてしまうケースがよくあります。

⚠️ 注意点

2. カバーやパネル(右面・左面で形状が逆になる)

外装カバーやパネル類は、

見た目が似ているため取り付け方向を間違えやすい部品です。

例えば、機械の右側と左側で同じように見えるカバーも、

穴の位置や干渉部が違う場合があります。

⚠️ 注意点

3. ドア、レバー、ハンドル(開閉方向の違い)

ドアやレバーは、開閉方向が左右で逆になることがあります。

例えば、自動車のドアや機械装置の点検口などは、

右開きと左開きで構造が異なるため、

間違った部品を取り付けると動作不良につながります。

⚠️ 注意点

4. 配管・配線部品(取り回し方向が逆になる)

配管や配線は、ルートが左右で鏡写しになるケースが多くあります。

例えば、油圧配管や電気ケーブルは

「右回りルート」「左回りルート」で形状が大きく変わるため、

勝手違いが発生しやすい部品です。

⚠️ 注意点

勝手違いは、「左右対称」「見た目が似ている」「向きが重要」といった

特徴をもつ部品で発生しやすい問題です。

設計段階で識別しやすい工夫を盛り込み、

製造・組立現場で間違いを防ぐ仕組みを整えることが大切です。

初心者の方は、まずは

「左右に取り付く部品」

「形が似ている部品」

は勝手違いに要注意だと覚えておくと、現場でのトラブルを防げます。

図面の注記・備考に「左右」を明記すべき理由

機械設計において、ブラケットやカバーなどの左右対称の部品を

扱うときに重要なのが、図面の注記や備考に「左右」を明記することです。

これを怠ると、製作や組立の現場で思わぬトラブルが発生します。

この記事では、なぜ明記が必要なのか、

明記しなかった場合の問題点とメリットを初心者向けに分かりやすく解説します。

明記しないと起こる問題

加工者が「左右どちらを作ればいいかわからない」

図面に「右用」「左用」の指示がないと、

加工者はどちらの部品を作るべきか判断できません。

その結果、加工現場で迷いが生じ、

余計な確認作業や手戻りが発生します。

誤って両方同じ方向で製作してしまう

左右がある部品を「1個ずつ」作るはずが、

同じ方向を2個作ってしまうケースがあります。

これでは組立現場で「右はあるけど左がない!」という状態になり、

結局やり直しや追加加工が必要になります。

組立時に「反対品がなくて作業が止まる」

左右がそろわないと組立が進みません。

部品が片方しかなければ、作業がストップしてしまい、

納期の遅れにつながるリスクがあります。

明記するメリット

加工者が迷わず製作できる

注記や備考に「右用」「左用」と明記しておけば、加工者は安心して製作できます。

余計な確認や勘違いを防げるため、製作ミスが大幅に減ります。

組立現場での部品取り違いを防げる

左右の区別が明確なら、

現場で「間違えて右に左を付けた」などのトラブルを防げます。

組立効率が上がり、手戻りもなくなります。

作業効率が上がり、納期遅れを防止できる

加工と組立の両方で迷いやミスが減るため、結果的に作業効率が向上します。

無駄な再加工や組立やり直しも不要になり、納期遅れのリスクも抑えられます。

左右のある部品を扱うとき、

図面の注記や備考に「右用」「左用」を明記することは必須です。

これを怠ると「加工ミス」「部品不足」「組立ストップ」といった

トラブルが起こりやすくなります。

逆に、しっかり明記しておけば、

現場は迷わず作業でき、効率もアップし、

納期の安定にもつながります。

図面を書くときに「この部品は左右で勝手違いがないか?」を意識し、

必要であれば備考にしっかり明記する習慣をつけましょう。

図面の注記・備考における書き方例と実務での工夫

機械設計で左右対称の部品(勝手違い部品)を扱うとき、

図面に注記や備考を追記しておくことは非常に重要です。

これをしておくだけで、加工者や組立者が迷わず作業でき、

トラブル防止や効率アップにつながります。

本項ではは、書き方の具体例と実務で役立つ工夫を解説します。

注記・備考への書き方例

図面のタイトル欄や備考欄に、

以下のような文言を追記しておくと効果的です。

ポイント

「加工者・組立者が一目で理解できる表現」にすることが大切です。

専門用語だけでなく、現場で実際に使う人の目線で書くと効果的です。

実務での工夫

注記・備考だけでなく、設計段階で工夫することで

勝手違いによるトラブルをさらに減らせます。

左右で共通化できる設計にする

部品番号に“R/L”を付ける

- 図面や部品表で「ブラケットR」「ブラケットL」と表記するだけで管理が楽になります。

- 組立現場でも部品を取り違えるリスクが減ります。

図面に反転図を追加する

- 片側の図だけだと誤解が起きやすいですが、左右反転した図を添付すると直感的に理解できます。

- 特に初心者や外注先には効果的です。

左右対称(勝手違い)の部品は、

図面の書き方で現場の作業効率やミス防止に大きな差が出ます。

- 注記・備考で「左右があること」を一目でわかるようにする

- 設計段階で「共通化」「R/L表記」「反転図追加」といった工夫をする

これらを実践すれば、加工・組立・管理のすべてがスムーズになります。

初心者設計者の方は、図面を書くときに「この部品は勝手違いになるか?」を必ず意識し、注記や実務工夫を取り入れる習慣をつけましょう。

まとめ

反対勝手や勝手違いは、設計者には当たり前でも、

加工現場や組立現場では非常に重要な情報 です。

図面に「注記」や「備考」として明記することで、

▶ 加工ミスの防止

▶ 組立時の効率化

▶ トラブルによる納期遅れの防止

といった効果が得られます。

「自分だけが理解できる図面」ではなく、

現場で作業する人に伝わる図面 を意識することが大切です。

コメント