製品を設計するとき、

「部品の寸法はすべてピッタリ」だと思っていませんか?

実は、現実の部品は必ず少しずつ“ばらつき”があります。

このばらつきが原因で、思ったように動かない・組み立てできない、

といったトラブルが起きることも。

そこで重要なのが――公差解析(こうさかいせき)です。

公差解析とは?

公差解析とは、部品ごとの寸法誤差(公差)が組み立て時に

どう影響するかを事前にチェックする手法です。

たとえば、複数の部品を組み合わせたときに、

✅ すき間が大きすぎないか?

✅ 動きが渋くならないか?

✅ 組み立てできる範囲に収まるか?

といったことを数値で予測できます。

なぜ必要?現実のモノづくりには誤差がつきもの

~公差解析が必要な理由を事例で学ぼう~

設計した通りに作ったのに、

「組み立てできない」

「動かない」

「すぐ壊れる」──。

そんな経験はありませんか?

実はその原因、部品同士の“寸法誤差”の積み重なりにあるかもしれません。

モノづくりは“理想通り”にはいかない

図面には「直径10.0mm」「長さ50.0mm」など、きれいな数字が並びます。

でも実際に作ってみると、どんなに高精度でも少しだけズレます。

このズレ(ばらつき)を「寸法公差(こうさ)」と呼びます。

よくあるトラブル例とその原因

| 🔧 問題の例 | ⚠️ なぜ起きる? |

|---|---|

| 組み立てが固くて入らない | 各部品の誤差が“悪い方向”に重なった |

| ガタが出てしまう | 想定よりすき間が大きくなった |

| モーターが焼き付いた | 軸と穴のクリアランスが足りず、摩擦が増加 |

図面上ではOKでも、現実ではNGになる理由

部品は1つ1つ少しずつ違います。

それらが連鎖的に影響し合うと、全体の組み合わせ寸法にズレが出るのです。

寸法誤差を事前にチェックする「公差解析」が必要!

公差解析とは、それぞれの部品の寸法公差を組み合わせて、最終的にどの程度ズレが出るかを数値で予測することです。

これにより

といった重要なチェックが事前にできるのです。

設計でやるべきこと

公差解析は“想定外”をなくすための設計技術

「図面どおりに作ったのにうまくいかない」

――それはばらつきを無視した設計かもしれません。

公差解析を行えば、その“ズレ”を見える化でき、

不良や再設計のリスクを大幅に減らすことができます。

初心者こそ、「ズレがある前提」で考えることが、

信頼される設計者への第一歩です。

公差解析でできること

~不良ゼロとムダゼロを両立する設計手法~

「部品がうまく組み合わない…」

「全部作り直し?コストがかさむ…」

そんなトラブルを未然に防ぐのが公差解析(こうさかいせき)です。

今回は、公差解析で具体的に“何ができるのか”を、

初心者にもわかりやすく紹介します。

最悪ケースの確認(ワーストケース解析)

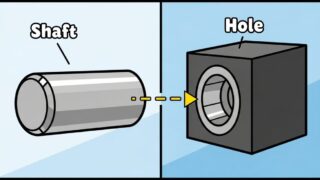

たとえば、シャフトと穴の組み合わせ。

それぞれが公差の“ギリギリ悪い方向”にズレてしまったら?

入らない・ガタガタになるといった最悪の事態も想定できます。

公差解析では、「最もズレたとき」でも

問題が起きないかを事前にチェックできます。

📌 ポイント

ばらつきの確率をシミュレーション(統計解析)

現実には、すべての部品が最悪方向にズレることはめったにありません。

そこで役立つのが統計的な公差解析です。

例えば…

この設計なら、95%の製品がOK

今の公差だと、不良率が5%出るかも

といったことが、シミュレーションで見えてきます。

📌 ポイント

加工公差のバランス調整(コスト最適化)

精密な加工ほど高コスト。

でも、必要以上に高精度にする必要はありません。

公差解析を使えば…

この部分は ±0.1mm でもOK!

この箇所だけは ±0.01mm が必要!

といった公差のメリハリがつけられます。

📌 ポイント

公差解析は“見えないズレ”を数字で管理する技術

| ✔ できること | 効果 |

|---|---|

| 最悪ケースの検討 | 不良ゼロに近づける |

| 統計シミュレーション | 現実的な合格率を予測 |

| 加工公差の最適化 | コストダウンにつながる |

モノづくりの精度とコストを両立させるために、

公差解析は設計段階でぜひ取り入れたい考え方です。

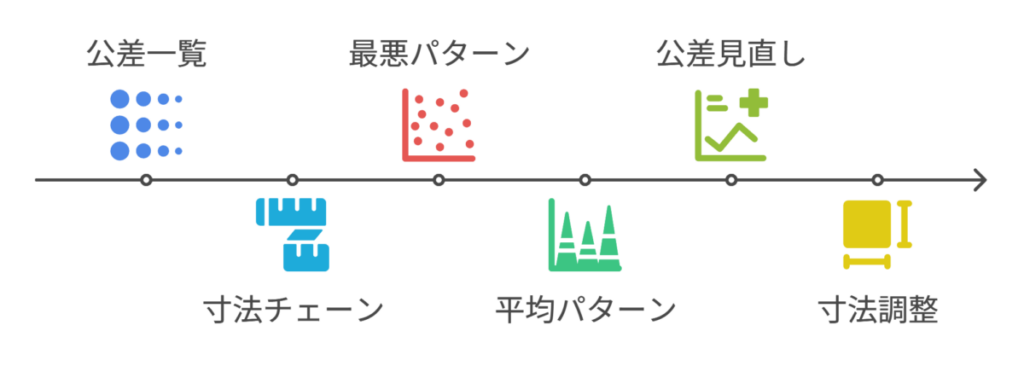

設計の現場ではどう使う?

- 組み立てる構成部品の寸法公差を一覧にする

- 寸法チェーンを作って、全体の長さやすき間を計算

- 最悪パターン・平均パターンで解析

- 結果をもとに、公差を見直したり部品寸法を調整する

公差解析は「作ってからの失敗」を防ぐ設計力

~図面だけでは見えない“ばらつき”を事前に読む~

設計者にとって、図面は「理想の世界」を描くものです。

でも、現実のモノづくりでは、

どんなに高精度な加工でも“わずかな誤差(公差)”がつきものです。

その「ばらつき」が原因で…

といった失敗が起きる可能性があります。

そこで役立つのが「公差解析(こうさかいせき)」。

公差解析は、その誤差を事前に読み取って、

問題を未然に防ぐ設計手法です。

公差解析のメリットとは?

不良率の低下

公差解析を行うことで、最悪のケース(ワーストケース)を想定できます。

「一番ズレたときでも組み立てられるか?」を確認できるので、

組立NG、手直し、部品廃棄といったムダな不良品を減らせます。

品質の安定

部品同士の組合せやクリアランスを統計的に検討することで、

「90%以上の製品が問題なく組める」というような品質の“見える化”が可能になります。

結果として、

👉 ユーザーに届ける製品の性能・耐久性が安定し、信頼にもつながります。

加工コストの最適化

「高精度=良い」ではありません。

過剰に厳しい公差は、加工費をムダに上げてしまうことも。

公差解析を使えば、

「この寸法は少しラフでOK」

「ここだけは精密に」など、

公差のバランスを最適化できます。

結果的に、コストを抑えつつ、性能はしっかり確保できます。

設計段階で“失敗を減らす”のがプロの設計力

| 公差解析を使うと | 得られる効果 |

|---|---|

| 組立トラブルが減る | 不良率の低下 |

| 寸法のズレを見積もれる | 品質の安定 |

| 公差を見直せる | 加工コスト削減 |

公差解析は、「作ってからのやり直し」を防ぐ、

まさに“先手を打つ設計”のための武器です。

まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 公差解析とは? | 寸法のばらつきが製品にどう影響するかを調べる手法 |

| なぜ必要? | 実際の部品には寸法誤差があり、トラブルの原因になるから |

| メリット | 不具合の予防・コストダウン・設計の信頼性向上 |

「図面どおりなのに動かない!」を防ぐために、公差解析は設計に欠かせないステップです。

コメント