機械が正確に動作するためには、

「今どこにいるのか」

「どの状態か」

を把握することがとても大切です。

そうした動作のタイミングや位置を検出する

センサーのひとつがリミットスイッチです。

リミットスイッチは、物体が物理的に接触することで

ON/OFFの信号を出力するセンサーで、

構造がシンプルで信頼性が高く、

昔から産業機械で幅広く使われています。

特に、ワークの位置検出やストロークの終点検知、

装置の安全確認などに欠かせない存在です。

この記事では、そんなリミットスイッチの基本的な特性や、

機械設計における選定時のポイントについて、

初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

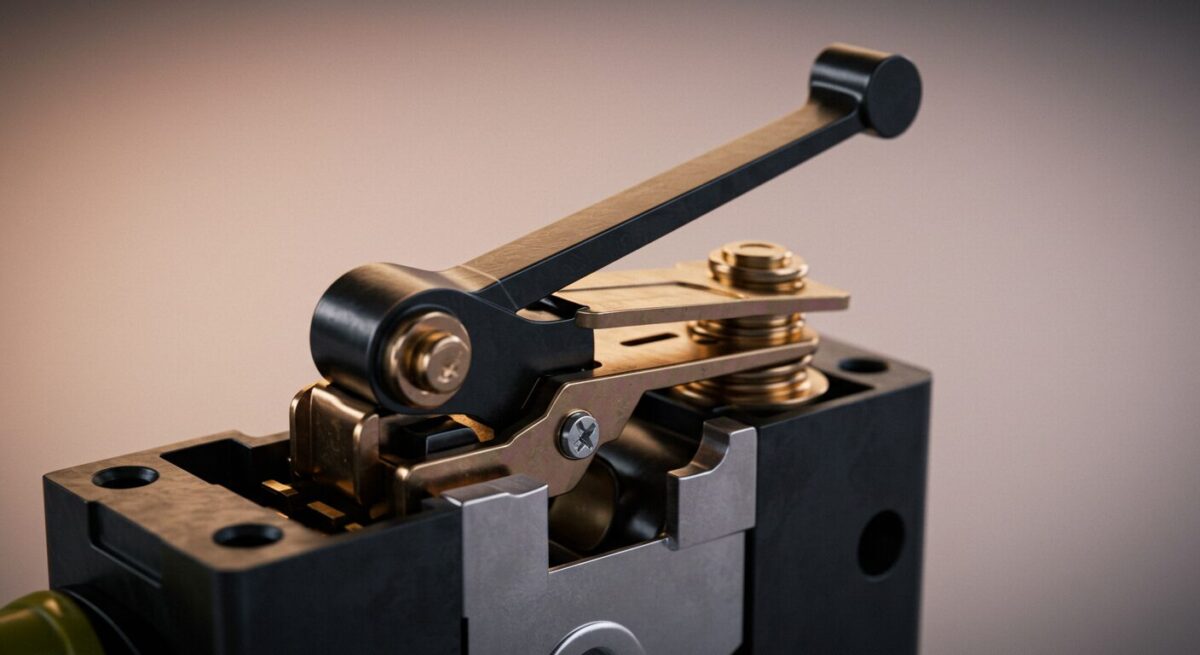

リミットスイッチとは?

リミットスイッチ(Limit Switch)とは、

物理的な接触によって作動する位置検出用のセンサーです。

ワークや可動体がスイッチに触れることで、

スイッチがON/OFF信号を出力し、その位置を機械に伝えます。

押しボタン式やローラー式、レバー式などがあり、

構造がシンプルで信頼性が高く、産業用設備に広く使用されています。

リミットスイッチの主な特性

機械的接触による検出

優れた耐環境性

シンプルな構造

長寿命(ただし制限あり)

- 動作回数に応じて機械的摩耗が発生します。

- しかし、高品質な製品であれば数百万回の繰り返し動作に耐えることができます。

リミットスイッチの主な用途

リミットスイッチの選定ポイント

リミットスイッチを選定する際は、次のポイントに注目しましょう。

接点構成

動作方式

動きの方向・速度・押し込む力を考慮して選定。

動作精度・リピート性

高精度な位置検出が必要な場合は、

動作位置の繰返し精度も確認しましょう。

環境対応性

使用環境に合ったモデルを選定することが重要です。

電気的定格

使用する回路電圧・電流に適合するかどうかを確認。

過負荷を避けるため、定格電流より余裕をもって使用するのが安全です。

注意点と設計上のポイント

- 可動体の衝撃が強すぎると故障の原因になります。

- スプリングやストッパーを併用して保護しましょう。

- 動作中に物体がスイッチを擦る設計にすると摩耗が早まります。

- できるだけ一方向の押し込み動作にしましょう。

- 押し込み「しろ」が十分確保されていないと、

確実に接点が切り替わらないことがあります。

リミットスイッチの繰り返し精度とは?

機械の位置決めや動作確認に使われる「リミットスイッチ」。

一見シンプルなこのセンサーにも、

「繰り返し精度」という重要な性能があります。

本項では、初心者の方でも理解できるように、

「繰り返し精度」とは何か、なぜ大切なのかをわかりやすく解説します!

そもそも「繰り返し精度」とは?

繰り返し精度とは、「同じ動作を何回繰り返しても、

毎回ほぼ同じ位置でスイッチが反応する能力」のことです。

💡 たとえば・・・

…このような動作で、

スイッチの反応位置が毎回バラバラだったら、

機械の精度が落ちてしまいますよね。

繰り返し精度が高い=位置決めやタイミングが安定している!

ということなんです。

リミットスイッチの繰り返し精度はどのくらい?

一般的な機械用リミットスイッチでは、

繰り返し精度は以下のような数値で表されます。

繰り返し精度:±0.05~±0.1mm 程度

(高精度品なら±0.01mm以下も)

ただし、これはスイッチの種類・構造・取り付け方法などによって大きく変わります。

繰り返し精度に影響する要素

以下のような要因によって、

リミットスイッチの繰り返し精度は変動します。

| 要因 | 影響内容 |

|---|---|

| スイッチの構造 (ローラ式・プランジャ式など) | ローラ式よりも プランジャ式の方が精度は高い傾向 |

| アクチュエータの接触角度 | 斜めに当たると 反応位置にバラつきが出やすくなる |

| スイッチの取り付け剛性 | 土台がたわむと反応位置がずれてしまう |

| ワークの速度・力 | 接触時の衝撃が大きいとブレが生じやすい |

| 使用環境 (油・ホコリ・温度など) | 内部の摩耗や劣化により、 反応位置が変わってくることもある |

高い繰り返し精度が必要な場面とは?

こういった場面では、リミットスイッチの

繰り返し精度の良し悪しが、設備全体の品質に直結します。

初心者が注意すべきポイント

- カタログで「繰り返し精度」の数値を確認しよう

…できれば±0.05mm以下の製品を選ぶと安心です。 - 取り付け時の位置出しと剛性確保が大事

…土台が動かないようにしっかり固定しましょう。 - できるだけ直線的に接触させる工夫をする

…アクチュエータが斜めに当たらないように調整するのがコツ。

🔹 リミットスイッチの繰り返し精度とは、「毎回同じ場所で確実に反応できる力」。

🔹 精度の良し悪しで、機械の安定性や仕上がりに大きな差が出る!

🔹 製品の選定だけでなく、取り付け方や使い方も精度に大きく関わる。

位置検出は“なんとなく動けばOK”ではなく、

確実で再現性があることが大切です。

リミットスイッチの繰り返し精度を意識した

設計・運用で、より信頼性の高い機械設計を目指しましょう!

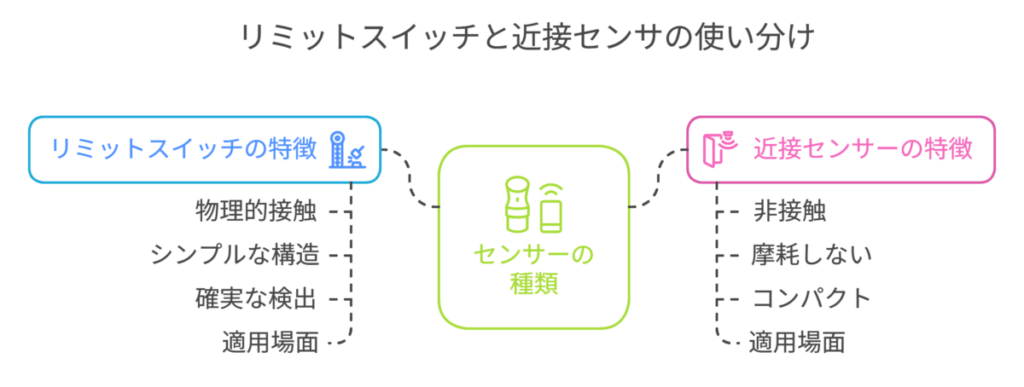

リミットスイッチと近接センサーの使い分けとは?

機械設計において、「モノの位置を知りたい」「動作のタイミングを検知したい」

といった場面で欠かせないのがセンサーの選定です。

中でもよく使われるのが「リミットスイッチ」と「近接センサー」です。

どちらも位置検出に使われますが、

構造や検出方法が異なるため、使い分けが重要です。

リミットスイッチの特徴

🔍 向いている場面

近接センサーの特徴

🔍 向いている場面

使い分けのポイント

| 比較項目 | リミットスイッチ | 近接センサー |

|---|---|---|

| 検出方式 | 接触式 | 非接触式 |

| 耐環境性 | ホコリや油に比較的強い | 水・油・粉塵に弱いタイプもある |

| 摩耗・寿命 | 接点の摩耗がある(可動部あり) | 非接触なので長寿命 |

| 検出精度 | ON/OFFの明確な切り替えが可能 | 距離によって反応が微妙な場合もある |

| ワークの影響 | 接触により傷がつく可能性がある | 傷をつけずに検出可能 |

| 設置スペース | 比較的大きめ | コンパクトな設計が可能 |

リミットスイッチと近接センサーは、

どちらも位置検出に使える便利なセンサーですが、

▶ 「確実な接触検出」ならリミットスイッチ

▶ 「非接触・メンテナンス性重視」なら近接センサー

というように使い分けることで、

機械の信頼性や寿命、安全性が大きく向上します。

設計段階で「どのセンサーが本当に適しているか?」

を検討することが、トラブルの少ない設備づくりの第一歩です。

まとめ

リミットスイッチは、構造がシンプルで信頼性が高く、

機械の動作位置や状態の検出に非常に適したセンサーです。

接触式ならではの確実な検出が可能であり、

産業機械の設計において今もなお多く使われています。

選定時には、使用環境や取り付け位置、動作精度、電気的定格など

多くの要素を考慮する必要がありますが、

正しく選定・設計することで、

設備の安定稼働を支えるセンサになります。

コメント