機械設計では、材料にかかるさまざまな力を

理解することがとても大切です。

今回はその中でも 「曲げ力」 に注目し、

どのように作用するのか、

設計上のポイントなどを分かりやすく解説します!

曲げ力とは?

曲げ力(Bending Force)とは、

材料を曲げる方向に作用する力のこと

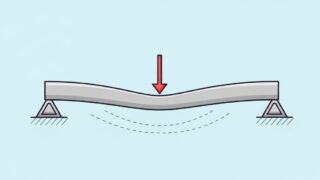

棒や板の中央に力を加えたときに生じる「たわみ」が曲げ力の影響

橋や梁(はり)、シャフトなど、多くの機械部品に関係する力

例えば、以下のような場面で曲げ力が発生します。

👉 曲げ力がかかっている!

👉 曲げ力が発生している!

曲げ力が材料に与える影響

材料に曲げ力が加わると、上側と下側で異なる力が発生 します。

| 部位 | 作用する力 |

|---|---|

| 上側 | 引張力(伸ばされる力) |

| 下側 | 圧縮力(押し潰される力) |

曲げられる材料の外側(表面側)は引っ張られ、内側(裏面側)は圧縮される!

このため、材料の設計では「曲げ強度」を考慮する必要があります。

曲げ力を考慮した設計のポイント

曲げモーメントを理解する

曲げ力がかかると、「曲げモーメント」という力の大きさを考える必要があります。

💡 たわみを小さくしたいなら…

曲げ強度の高い材料を選ぶ

材料によって「曲げ強さ」が異なります。

強度の高い材料を選べば、曲げに対する耐久性が上がる!

重量と強度のバランスを考慮することが重要!

H型鋼やパイプ構造を活用する

曲げに強い構造を選ぶことも重要です。

例えば、橋や建物の梁に H型鋼 がよく使われるのは、

曲げ強度を高めるためです!

材料の「曲げ強さ」と「曲げ応力」を分かりやすく解説!

機械設計において、

材料の「曲げ強さ」と「曲げ応力」は重要な概念です。

これらを理解することで、構造物や部品の破損を防ぎ、

適切な設計ができるようになります。

今回は、「曲げ強さ」と「曲げ応力」の違いや関係性を解説します!

曲げ強さとは?

曲げ強さとは、材料が曲げられたときに耐えられる最大の応力

材料の限界値を表し、それを超えると破壊する

単位:MPa(メガパスカル)または N/mm²

🔍 身近な例

- 木の板に体重をかけると曲がるが、ある程度の力を超えると折れる

- 金属の棒を強く曲げると、最後には破断する

曲げ応力とは?

曲げ応力(Bending Stress)とは、

外部から力が加わったときに材料内部に発生する応力

材料にかかる実際の力を示し、曲げ強さを超えると破壊する

🔍 身近な例

- 長い板の両端を固定し、中央に荷重をかけると曲がる

- ハンガーを強く曲げると、曲がった部分に応力が集中する

曲げ強さと曲げ応力の関係

曲げ強さは「材料の限界値」、曲げ応力は「実際に発生する力」

📌 関係性を分かりやすく説明

- 曲げ応力 < 曲げ強さ → 材料は安全に使える

- 曲げ応力 = 曲げ強さ → ギリギリの状態(設計的に危険)

- 曲げ応力 > 曲げ強さ → 材料が破壊する!

📌 具体例(木の板のたわみ)

- 軽い荷物を載せる → 曲げ応力が小さく、破損しない

- 人が乗る → 曲げ応力が大きくなり、板がたわむ

- 重すぎる荷物を載せる → 曲げ強さを超え、板が折れる

設計におけるポイント

曲げ応力が曲げ強さを超えないように設計する!

材料の厚みや断面形状を工夫することで、曲げ強さを向上できる

安全率を考慮して、余裕のある設計をする

📌 対策例

曲げ強さは、材料が耐えられる最大の曲げ応力(限界値)

曲げ応力は、実際に材料に発生する応力

曲げ応力が曲げ強さを超えると材料が破壊する

設計では、曲げ応力が曲げ強さを超えないように工夫することが大切!

材料の選定や構造設計の際には、この関係をしっかり理解して、

安全かつ効率的な設計を行いましょう!

「曲げ強さ」と「靭性」の関係とは?

機械設計では、「材料がどれくらいの力に耐えられるか?」を考えることがとても重要です。

その中でも 「曲げ強さ」 と 「靭性」 は、材料選定の際に欠かせない特性です。

今回は、この2つの特性の違いや関係性について、分かりやすく解説します!

靭性とは?

靭性(Toughness)とは、材料が割れずに

どれだけエネルギーを吸収できるかを示す特性

数値が高いほど、「しなやかさ」があり、衝撃に強い

📌 具体的な例

🔍 靭性が高い材料の例

- 軟鋼(SS400) → しなやかで割れにくい

- 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) → 衝撃を受けても壊れにくい

「曲げ強さ」と「靭性」の関係性

曲げ強さと靭性は 必ずしも比例しない ことがポイントです!

曲げ強さが高くても、靭性が低いと「ポキッ」と折れる

靭性が高いと、衝撃を受けても「グニャッ」と変形して壊れにくい

📌 分かりやすい例

| 材料 | 曲げ強さ | 靭性 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ガラス | 高い | 低い | 強い力を加えると割れる |

| アルミ | 中程度 | 高い | しなやかで衝撃に強い |

| 鋼鉄 | 高い | 中程度 | 強い力には耐えるが、急な衝撃には注意 |

例えば、ガラス は曲げ強さは高いですが、靭性が低いため割れやすいです。

一方、アルミ は曲げ強さが中程度でも、靭性が高いため衝撃に強いのです。

材料選定のポイント

用途によって、どちらの特性を優先するかが異なります。

| 目的 | 優先する特性 | 代表的な材料 |

|---|---|---|

| 強度重視(折れないことが重要) | 曲げ強さが高い | S45C、A7075 |

| 衝撃を吸収(割れにくいことが重要) | 靭性が高い | SS400、POM(樹脂) |

| バランス重視(適度にしなやかで強い) | 曲げ強さ+靭性 | SCM440、SUS304 |

✅ 曲げ強さが高い材料は、強い力に耐えるが、衝撃に弱い場合がある

✅ 靭性が高い材料は、衝撃を吸収しやすく、割れにくい

✅ 設計の目的に応じて、曲げ強さと靭性のバランスを考慮することが重要!

例えば、

「たわみを抑えたいなら曲げ強さ重視」

「衝撃を受けるなら靭性重視」

という考え方をすると、より適切な材料選定ができます!

機械設計において、

「どんな環境で、どのように使われるのか?」を考えながら、

最適な材料を選びましょう!

まとめ

機械設計では、部品や構造物に作用する

「曲げ力」 を理解することが重要です。

曲げ力とは、材料の一部が引張られ、

別の部分が圧縮されるような力のことを指します。

この力が大きくなると、

材料が変形したり破壊したりするため、

適切な設計が求められます。

▶ 曲げ力は、材料を曲げるように作用する力

▶ 外側は引張力、内側は圧縮力が発生する

▶ 曲げモーメントを小さくすることで、たわみを減らせる

▶ 曲げ強度の高い材料を選ぶことが大切

▶ I型鋼やパイプ構造を活用すると、曲げに強い設計ができる

曲げ力を正しく理解して、より強く安全な設計を目指しましょう!

コメント