「動いているから、まだ大丈夫」

そんな油断が、ある日突然のトラブルにつながることも…。

機械には、人間と同じように“健康管理”が必要です。

それが メンテナンス(点検・整備)です。

この記事では、なぜ機械は定期的なメンテナンスが必要なのか?

という基本的な疑問に対して、

初心者でもわかりやすく解説します。

メンテナンスが必要な理由とは?

① 故障を未然に防ぐため

機械は使い続けることで、部品が摩耗したり、

潤滑油が劣化したりと、見えない劣化が進行しています。

この劣化を放置すると…

などの 「突然の停止」や「重大な損傷」 を

引き起こす可能性があります。

定期的な点検があれば、異常に早く気づけます。

② 常に安定した性能を保つため

新品のときは絶好調でも、

時間が経てば性能は徐々に落ちます。

例えば…

定期的な清掃・調整・補充によって、

ベストな状態を維持することができます。

③ トラブルが起きたときの被害を最小限に抑えるため

故障が発生したとき、メンテナンス履歴がないと原因の特定が難しく、

復旧に時間とコストがかかることがあります。

一方、メンテナンス記録があれば、

など、ダメージを最小限に抑えることが可能です。

メンテナンスにはどんな種類があるの?

― 適切な保全で、機械トラブルを防ごう ―

「機械が止まってしまった…」

「突然の故障でラインがストップ…」

こんなトラブルを防ぐには、

日ごろのメンテナンス(保全活動)がとても重要です。

でも、「メンテナンスってどんな種類があるの?」

と疑問に思う人も多いはず。

本項では、メンテナンスの3つの代表的な種類を、

初心者にもわかりやすく解説します。

1. 予防保全(よぼうほぜん)

故障が起きる前に、計画的に点検・交換する方法です。

機械を定期的にチェックして、

異常が出る前に部品を交換したり、

グリスを補充したりします。

| メリット | タイミング |

|---|---|

| 故障を未然に防げる | 使用時間・稼働時間に応じて定期的に |

| ライン停止を回避しやすい | 月1回、半年に1回などスケジュール管理可能 |

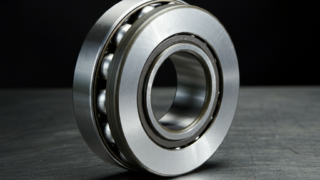

たとえば「このベアリングは3000時間使ったら交換する」

といった基準を決めて、計画的に作業します。

2. 事後保全(じごほぜん)

故障が起きてから修理を行う方法です。

「壊れるまで使う」という方針で、

動かなくなったら部品を交換したり、修理に入るやり方です。

| メリット | タイミング |

|---|---|

| 使い切れるので無駄がない | 故障発生後に対応 |

| 消耗が少ない部品には合理的 | 急なトラブルで作業中断が起きやすい |

頻繁に交換する必要がない部品や、

壊れてもすぐに直せるものには、この方法が向いています。

3. 状態監視保全(じょうたいかんしほぜん)

センサーや目視で、機械の“ちょっとした異変”を見つけて対応する方法です。

「音が変わってきた」「振動が大きくなった」「温度が高い」など、

異常の兆候(予兆)を見逃さず、故障する前に手を打ちます。

| メリット | タイミング |

|---|---|

| 故障の兆候に早く気づける | 常時監視、または定期的な点検で判断 |

| 無駄な部品交換を避けられる | 状態を数値でモニタリング(例:温度、振動など) |

🧠 よく使われる監視手法には、次のようなものがあります。

どの保全方法を使うかは、機械の重要度で決まる!

| 機械のタイプ | 向いている保全方法 |

|---|---|

| 生産ラインの要となる装置 | 予防保全・状態監視保全の併用が最適 |

| 予備があるサブ装置 | 事後保全でもOKな場合が多い |

| 高精度を求められる装置 | センサーによる状態監視が有効 |

メンテナンスは「計画性」がカギ!

この3つをうまく組み合わせることで、トラブルを減らし、

機械を安全に・長く使い続けることができます。

🔧 現場を止めないための第一歩は、メンテナンスの正しい理解から!

メンテナンスには、以下のような種類があります。

| 種類 | 内容 | タイミング |

|---|---|---|

| 予防保全 | 故障が起きる前に点検・交換 | 使用時間や稼働回数に応じて定期的に実施 |

| 事後保全 | 故障が起きてから修理 | 不具合が発生してから対応 |

| 状態監視保全 | 異常の兆候をセンサーや検査で検出 | 振動・温度・音などの変化を常時監視 |

機械の重要度や用途に応じて、

どの保全を組み合わせるかを決めましょう。

よくあるメンテナンス項目(例)

| 機械部位 | 点検・整備内容 |

|---|---|

| ベアリング | グリスの補給、異音チェック |

| モーター | 異常温度、振動の確認 |

| チェーン・ベルト | 張力・摩耗・位置の確認 |

| 空気圧系 | エア漏れ、圧力チェック |

| 電装品 | コネクターの接触不良、配線の断線確認 |

メンテナンスの「手間」と「コスト」は投資!

「時間がもったいない」「止めたくない」

そう思ってメンテナンスを後回しにすると、

いずれ 大きな修理コストやダウンタイムがかかってしまいます。

逆に、こまめな点検をしておくことで、

突発的な故障や高額な修理を避けられるのです。

メンテナンス = 保険+投資

壊れてからでは遅いからこそ、今できるケアが大切です。

まとめ:機械にも“健康管理”を

機械は使えば使うほど消耗します。

だからこそ、

定期的なメンテナンスで健康状態をチェックし、

長持ちさせることが必要です。

✔️ 故障の予防

✔️ 安定した性能の維持

✔️ 突発トラブルの回避

✔️ コストと時間の節約

これらすべてが、メンテナンスによって得られるメリットです。

「動いているうちにこそ、手をかける。」

それが、信頼される設計者・現場技術者の心得です。

コメント