機械設計や設備設計において、サーボモータを選定する際に

重要なポイントのひとつが「トルク(回転力)」です。

特に定格トルクと最大トルクの違いとその考え方を理解していないと、

装置の不具合やトラブルにつながることがあります。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、

サーボモータのトルクに関する基本知識と注意点を解説します。

そもそもトルクとは?

トルクとは、簡単に言うと「物を回そうとする力」のことです。

例えばドアを押して開けるとき、

遠くの取っ手を押す方が簡単に開けられますよね。

これは力(F)×距離(r)の効果、

つまりトルク(T = F × r)が大きくなるためです。

サーボモータでも同じで、出力軸に加えるトルクが大きいほど、

重いものを回したり、速く加速させたりすることができます。

定格トルクとは?

定格トルクとは、

「モータが連続運転できるトルク値」

を意味します。

つまり、モータを壊すことなく、

長時間にわたって安全に出し続けられるトルクです。

サーボモータには内部にコイル(電磁石)があり、

電流を流して磁力を発生させて回転します。

しかし、電流を流しすぎるとコイルが発熱し、

モータが損傷してしまいます。

そのため、メーカー側が「このトルクなら安全に連続運転できます」という

基準値を設けています。これが定格トルクです。

💡 ポイント

最大トルクとは?

一方で、サーボモータは短時間であれば、

定格トルクを超えたトルクを出すことができます。

これが最大トルク(またはピークトルク、

瞬時最大トルクとも言います)です。

一般的なサーボモータでは、定格トルクの約3倍程度の

最大トルクを一時的に発生させることが可能です。

例えば、あるサーボモータの仕様が以下の通りだとしましょう。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 定格トルク | 1.5 N・m |

| 最大トルク | 4.5 N・m |

この場合、瞬間的には4.5N・mまでトルクを発生できる、

ということになります。

💡 ポイント

✔ 最大トルクは「短時間のみ許されるトルク」

✔ 発熱量が多いため、長時間連続では出せない

✔ 動き始めの突発的な負荷(立ち上がり)や緊急停止時など、一時的な高負荷時に利用される

なぜ最大トルクが必要?

「じゃあ定格トルクだけ考えればいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、実際の機械運転では、

次のような一時的に大きな力が必要な場面がよくあります。

✔ 重い負荷を急に立ち上げるとき(スタート時の加速)

✔ 急停止するとき(減速)

✔ 外乱(外からの押されや引っ張り)に耐えるとき

✔ ショックが加わったとき

このような一時的なピーク負荷に耐えるためには、

最大トルクの性能が重要になります。

最大トルクを使用する際の注意点

サーボモータが最大トルクを発揮できるのは「短時間だけ」です。

そのため、以下の注意が必要です。

持続時間に注意

最大トルクを出し続けると、

内部温度が急上昇しモータが焼損する恐れがあります。

最大トルクを連続使用できる時間は、

モータの種類、負荷条件、冷却条件などによって異なります。

使用頻度に注意

頻繁に最大トルクを要求するような運転では、

モータの寿命が著しく短くなります。

通常運転は定格トルク範囲内に収めるのが基本です。

モータ選定時にピークトルクも考慮

「通常時トルク」と「立ち上げや急停止時のピークトルク」の

両方を考慮してモータを選定しましょう。

最大トルクの使用と過熱について ~サーボモータを長持ちさせるために知っておきたいこと~

サーボモータを使う上でよく耳にする「最大トルク」。

設計段階で「最大トルクが出せるから大丈夫」と考えがちですが、

最大トルクの扱い方を間違えると、

モータの過熱や早期故障を引き起こすリスクがあります。

本項では、最大トルクと過熱の関係について、

初心者にもわかりやすく解説します。

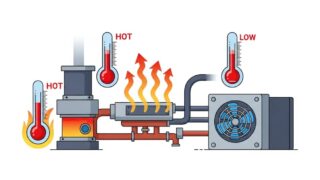

最大トルク使用時の「過熱」問題

最大トルクを出すためには、

モータに通常より多くの電流を流す必要があります。

電流が増えると、モータ内部のコイル(電線)が発熱します。

これは電気抵抗によるジュール熱(I²Rの法則)によるものです。

モータ内部には一定の許容温度(例えばコイル内部温度130℃など)が

設けられており、これを超えると次のような問題が発生します。

✔ 絶縁体の劣化 → モータ寿命の低下

✔ コイル焼損 → モータ故障

✔ 異常加熱による制御装置のトリップ(緊急停止)

つまり、最大トルクを長時間使い続けると、

モータがダメージを受け、場合によっては使用不能になる危険があるのです。

最大トルクを安全に使うためのポイント

最大トルクを使う時間を短くする

最大トルクを使用するのは「瞬間的」な場面だけに留めましょう。

最大トルクを連続使用できる時間は、

モータの種類、負荷条件、冷却条件などによって異なります。

頻繁な加減速運転は、温度上昇により大きなリスクが発生します。

動作サイクルの平均負荷を把握する

最大トルクを使う頻度が高い場合、

サーボモータの内部温度はじわじわ上がっていきます。

1回あたりは短時間でも、繰り返し動作の中で平均的な発熱が高くなると、

トータルでモータに負担がかかります。

✅ 対策

過熱保護機能を活用する

最近のサーボアンプやモータには、

過熱保護機能が搭載されています。

例えば、

- サーマルセンサーによる監視

- モータケース温度のモニタリング

- サーミスタ内蔵による異常検知

これらの機能を正しく設定しておくことで、

異常発熱を早期に検知し、モータを守ることができます。

✅ 必ず過熱警報や制御信号を設備側に連携させましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 最大トルクとは | 短時間だけ出せる限界トルク |

| なぜ必要? | 立ち上がりや急停止時の負荷対策 |

| 注意点 | 長時間使用でモータが過熱・劣化する |

| 安全に使うには | 使用時間管理、平均負荷設計、過熱監視の徹底 |

サーボモータを正しく選定・運用するためには、

最大トルクはあくまで非常時のためのバッファであり、

普段は定格トルク内で運転することが鉄則です。

最大トルクに頼りすぎない、適正な設計・運用を心がけましょう!

サーボモータの定格トルク超過運転と過熱対策

サーボモータを使用する際、定格トルクを超える運転を長時間続けると過熱し、

モーターやシステムに深刻なダメージを与えることがあります。

適切な対策をとらないと、故障・停止リスクが高まるため、

正しい知識と運用方法を身につけることが非常に重要です。

本項では、定格トルク超過による過熱問題とその対策について、

わかりやすく解説していきます。

定格トルク超過運転による過熱の影響

定格トルクを超えて長時間運転した場合、次のような悪影響が発生します。

| 項目 | 影響内容 |

|---|---|

| 巻線の温度上昇 | 絶縁材の劣化 → 短絡・漏電リスク増加 |

| 磁石の減磁 | 磁力低下によりモータ性能が低下 |

| ベアリングの早期摩耗 | 潤滑油の劣化による寿命短縮 |

| 本体の変形・劣化 | 熱膨張による精度低下や機械的故障 |

| 過熱アラーム発生 | サーボアンプが保護動作をして停止 |

これらの問題は最悪の場合、モーターの焼損(修理不能)につながります。

過熱を防ぐための対策

それでは、定格トルクを超えてしまうような使用条件に対して、

どのように対策すればよいのでしょうか?

具体的なポイントを順番に解説します。

対策① モーター容量を見直す

負荷に対してモーター容量が小さすぎる場合、

定格を超えた運転が常態化してしまいます。

この場合、

✅ ワンサイズ大きなモーターに変更する

✅ 余裕を持った定格トルクを持つモーターを選定する

ことが最も確実な対策です。

「運転トルクは定格の70〜80%以内」を目安に設計すると安心です。

対策② 減速機(ギア)を使う

負荷トルクが高すぎる場合は、モーターに直接無理をさせるのではなく、

減速機を使ってトルクを稼ぐ方法も有効です。

✅ 減速比を大きくすると、モーター側の必要トルクを減らせる

✅ 減速機を介することで、過負荷運転を避けられる

減速機を使うことでトルク負担を下げ、同時に慣性負荷も小さくできます。

対策③ 運転パターンを最適化する

運転サイクル(加減速の回数・負荷タイミング)を

見直すだけでも、モーターの負担を減らせます。

✅ 必要以上に急加速・急減速しない

✅ 過負荷時間をできるだけ短縮する

✅ インターバル運転(休止時間を設ける)を導入する

運転モードをマイルドにすることで、発熱量を減らすことが可能です。

対策④ 強制冷却・周囲温度の管理

どうしても高トルクが必要な場合は、

冷却手段を強化するのも一つの方法です。

✅ モーター周辺に冷却ファンを設置する

✅ モーター本体に強制空冷ユニットを追加する

✅ 周囲温度が高い場合はエアコンによる環境制御を行う

特に密閉空間では温度がこもりやすいので、

熱の逃げ道を確保することが重要です。

対策⑤ 過熱アラームの設定活用

多くのサーボアンプでは、

モーター温度監視機能やアラーム出力の設定が可能です。

これを活用して、

✅ 温度が一定値を超えたら早めに警告

✅ 自動減速・停止動作を行う

といった制御を組み込んでおくと、

過熱による重大故障を未然に防止できます。

過熱対策を取る際の注意点

対策を講じる際には、次の点にも注意しましょう。

- モーターの選定基準は単純なトルク値だけでなく、「運転サイクル」「周囲温度」も加味する

- 最大トルク使用は「瞬間的」を基本とし、長時間の設計は避ける

- 発熱テストを事前に行い、温度上昇傾向を確認しておく

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定格トルクとは | モーターが連続運転できる安全なトルク上限 |

| 長時間超過運転のリスク | 過熱による絶縁劣化・磁力低下・焼損リスク |

| 主な対策 | 容量アップ、減速機使用、運転パターン最適化、冷却強化、アラーム設定 |

| 注意点 | トルク・温度管理を運用設計段階から考慮すること |

サーボモータは、正しい運用をすれば

非常に高性能・高耐久なアクチュエータです。

定格トルクを意識し、過熱を未然に防ぐ設計・運用を心がけることが、

トラブル防止と装置寿命延長への第一歩です!

定格トルクと最大トルクを意識したサーボモータ選定例

簡単な例を挙げてみましょう。

🔍 例1:通常運転重視タイプ

- 通常運転時に必要なトルク:1.0 N・m

- 起動時に必要なピークトルク:2.5 N・m

- 使用条件:連続運転がメイン

この場合、定格トルクが1.5~2.0N・m程度、

最大トルクが3.5N・m以上のモータを選定すると安全です。

🔍 例2:加減速動作が多いタイプ

- 通常運転時のトルク:0.5 N・m

- 瞬間的に必要なトルク:2.0 N・m

- 使用条件:頻繁な加減速運転

この場合、通常運転トルクは小さいですが、

最大トルクに余裕があるモータを選ぶ必要があります。

(定格トルク0.7~1.0N・m、最大トルク3.0N・m以上推奨)

まとめ

サーボモータの「定格トルク」と「最大トルク」は、それぞれ役割が異なります。

| 比較項目 | 定格トルク | 最大トルク |

|---|---|---|

| 意味 | 連続運転できるトルク | 短時間だけ発生できるトルク |

| 利用場面 | 通常運転中 | 加速・減速・突発的負荷時 |

| 注意点 | 超えると過熱・故障 | 持続時間に制限あり |

モータを選定する際は、通常運転時に定格トルク以内に収まることを基本とし、

起動時や急停止時に最大トルク範囲内で収めるように設計することが大切です。

適切な理解と選定で、モータを長持ちさせ、安定した機械運転を実現しましょう。

モーターやアクチュエーターなど、

機械の駆動源に関する基礎知識と

選定基準をまとめています。

コメント