ねじ・ボルトは、あらゆる機械や

構造物の締結部品として重要な役割を果たします。

しかし、高温・低温環境では材料の性質が変化し、

通常の使用条件とは異なる課題が発生します。

本記事では、高温環境・低温環境における

ねじ・ボルトの選定ポイントを解説します。

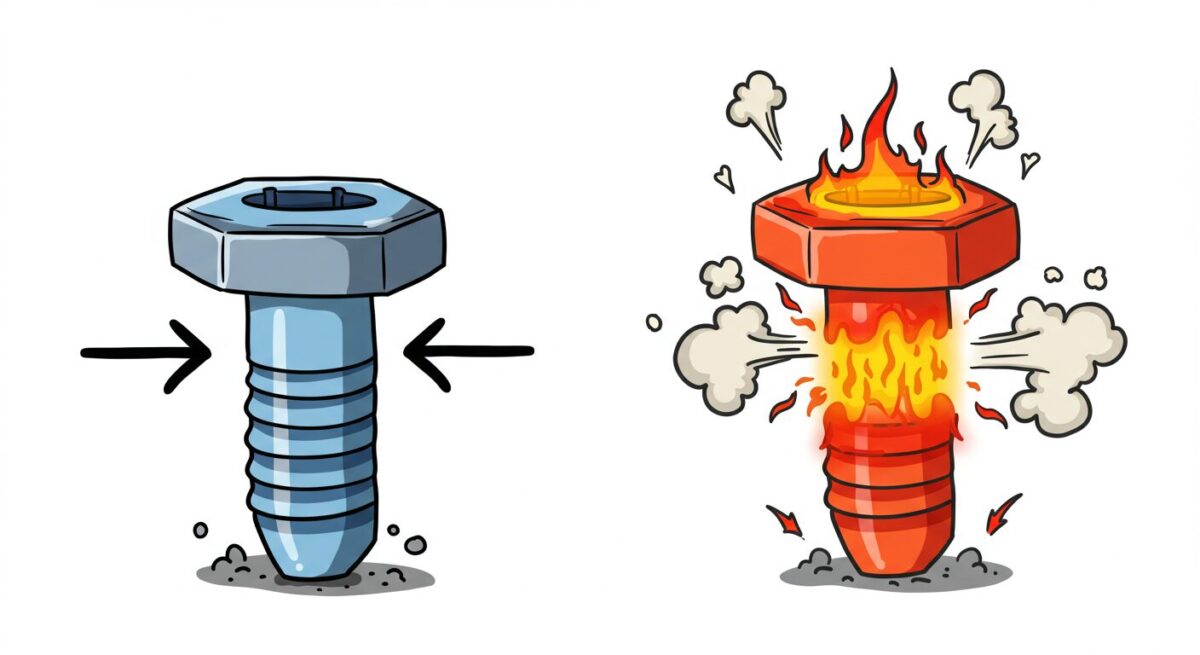

高温環境でのねじ・ボルトの使用

(1) 高温環境での影響

ねじ・ボルトを高温環境で使用する場合、

以下の影響を考慮する必要があります。

(2) 高温環境で適したボルトの材料

高温環境では、一般的な炭素鋼ボルト(SS400、S45Cなど)は

強度が低下し、酸化が進むため適しません。

以下の材料が高温環境でよく使用されます。

(3) 高温環境での対策

鋼材は高温で引張強度や降伏強度が低下する

機械設計において、材料の強度は非常に重要な要素です。

しかし、鋼材は高温環境にさらされると、引張強度や降伏強度が低下し、

通常の温度範囲で設計した部品が強度不足に陥るリスク があります。

本項では、高温環境下での鋼材の強度低下について詳しく解説します。

高温環境での鋼材の強度低下とは?

鋼材の強度には主に以下の2つの指標があります。

高温環境では、これらの強度が低下し、

機械部品の耐荷重性能が大きく低下します。

例えば、ボルトや構造部材が高温で使用される場合、

設計時の計算通りの強度を発揮できず、

破損の原因となる可能性があります。

高温環境による鋼材の強度低下のメカニズム

原子の振動増加による結晶構造の変化

高温になると材料内部の原子の振動が激しく なり、

結晶格子が膨張して原子間の結合力が低下します。

これにより、塑性変形が起こりやすくなり、降伏強度が低下します。

転位の活性化とクリープ現象

高温では、材料内部の転位(結晶のズレ)が活性化 しやすくなり、

変形が進行しやすくなります。

特に、長時間高温にさらされると「クリープ」と呼ばれる現象が発生し、

時間経過とともに材料が変形していきます。

炭化物の析出と結晶粒の粗大化

高温環境では、鋼材中の炭化物が析出し、

結晶粒が成長(粗大化)します。

これにより、強度が低下し、

特に降伏強度が大幅に下がる 傾向があります。

高温環境における鋼材の強度低下の実例

一般的な炭素鋼(SS400, S45C)の強度低下

代表的な鋼材であるSS400 や S45C の高温における

引張強度の変化は以下のようになります。

| 温度(℃) | 引張強度の低下率(%) | 降伏強度の低下率(%) |

|---|---|---|

| 常温(25℃) | 100% | 100% |

| 200℃ | 約90% | 約80% |

| 400℃ | 約70% | 約50% |

| 600℃ | 約40% | 約20% |

| 800℃ | 約20% | 約5% |

600℃を超えると、強度は常温時の半分以下になるため、

機械設計においては特別な対策が必要です。

高温環境でのボルトの緩みや破断

高温環境で通常のボルト(SCM435やSS400)を使用すると、

などの問題が発生する可能性があります。

高温環境で強度低下を防ぐための対策

高温用の鋼材を使用する

通常の炭素鋼(SS400, S45C)ではなく、

耐熱性の高い鋼材を選定 することで強度低下を抑えることができます。

高温環境に適したボルトを使用する

高温環境ではSNB7(ボイラーボルト)や

A286(耐熱合金ボルト) などを使用すると、

締結部の強度低下を防げます。

熱膨張を考慮した設計を行う

高温環境では材料の膨張を考慮し、

などを行うことで、安全な機械設計が可能になります。

鋼材は高温で引張強度や降伏強度が低下し、

設計時の計算通りの強度を維持できない

600℃を超えると強度が大幅に低下し、

クリープ変形が発生する

耐熱鋼や耐熱合金を使用することで、

高温環境でも強度低下を抑えることができる

高温環境では膨張を考慮した締結設計が重要

高温環境での鋼材の強度低下を理解し、

適切な材料選定と設計を行うことで、

安全で長寿命な機械設計を実現 しましょう!

低温環境でのねじ・ボルトの使用

(1) 低温環境での影響

低温環境では、以下の影響を考慮する必要があります。

(2) 低温環境で適したボルトの材料

低温環境では、通常の炭素鋼(SS400, S45C)は脆化しやすく、

衝撃に弱くなるため使用できません。

以下の材料が適しています。

(3) 低温環境での対策

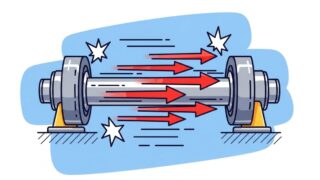

収縮による締結力の変化 – 部材の収縮が締結力に与える影響とは?

機械設計において、ねじやボルトによる締結 は非常に重要な要素です。

しかし、温度変化や材料の特性によって、

部材が収縮すると締結力が変動する ことがあります。

この締結力の変動は、緩みや破損の原因となるため、

設計時にしっかり考慮する必要があります。

本項では、部材の収縮が締結力に与える影響 について

わかりやすく解説し、締結トラブルを防ぐための対策 も紹介します。

締結力とは?

締結力とは、ボルトやねじによって

部材同士が押し付けられる力 のことを指します。

ボルトを締め付けることで、

といった役割を果たします。

しかし、部材が収縮すると、

この締結力が変動する ことがあります。

収縮による締結力の変化とは?

低温環境での部材の収縮

金属部品は温度が下がると収縮 します。

例えば、機械装置が冬場の寒冷地で使用される場合や、

冷凍設備の中で動作する場合、ボルトや締結部品の収縮によって

締結力が増加 する可能性があります。

収縮による締結力の変化の流れ

- 温度が低下する

- ボルト・ナット・部材が収縮する

- ボルトの伸びが減少し、軸力(締結力)が増加

- 過大な締結力がかかり、部材が破損・座屈・割れのリスク

特にアルミニウムや樹脂製部材のように

熱膨張係数が大きい材料は、

温度変化による収縮の影響を受けやすい ため注意が必要です。

高温環境での部材の膨張とその後の収縮

一方で、高温環境で使用されるボルト締結部は、

温度上昇時に膨張し、その後冷却されると収縮する

という現象が発生します。

この収縮によって、締結力が低下し、緩みの原因になります。

高温からの冷却による締結力低下の流れ

- 部材が高温環境で膨張

- ボルトの伸びが増加し、一時的に締結力が減少

- その後、冷却されると部材が収縮

- 部材の収縮量がボルトよりも大きい場合、締結力が低下し、ねじが緩む

特に、異なる材料(鋼とアルミ、鋼と樹脂など)を組み合わせた

締結部では、熱膨張率の違いにより

締結力の変化が大きくなるため注意が必要です!

締結力の変動を防ぐための対策

温度変化を考慮したボルト選定

温度変化の影響を受けにくい熱膨張率の低い材料を選定 することで、

締結力の変動を抑えることができます。

🔹 耐熱・低膨張材料の例

適切な締結トルクの設定

収縮による締結力変化を考慮し、適切な締結トルク を設定することが重要です。

- 低温環境では締めすぎないように設計 し、温度変化後の締結力増加を見込む

- 高温環境ではボルトの伸びを考慮し、余裕を持たせた締結トルクにする

締結力が変動しにくいボルトを使用する

通常のボルトではなく、

スプリングワッシャーや皿ばね付きのボルトを使用 することで、

締結力の変化を吸収することができます。

効果的な締結部品

異種材料の締結を避ける or 適切に設計する

異なる熱膨張率の材料を組み合わせると、

締結力の変動が大きくなるため、

できるだけ同じ材料での締結を考慮するのが理想的です。

どうしても異種材料を使用する場合は、

摺動性のあるワッシャーや柔軟な締結方法 を採用する。

🔹 低温環境では部材が収縮し、締結力が増大するため、割れや座屈に注意

🔹 高温環境からの冷却時には収縮によって締結力が低下し、ボルトが緩むことがある

🔹 熱膨張率の低い材料を選定し、温度変化を考慮した締結トルクを設定することが重要

🔹 スプリングワッシャーや皿ばねを活用し、締結力の変動を抑える設計を行う

🔹 異種材料の締結では、温度変化による変形差を考慮した設計が必要

温度変化による収縮が締結力に及ぼす影響を理解し、

適切な設計を行うことで、ボルトの緩みや破損を防ぎ、

安全で長寿命な機械設計を実現 しましょう!

高温・低温環境でのねじ・ボルトの選定ポイント

| 使用環境 | 主な影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 高温環境 | 強度低下、クリープ変形、酸化 | 耐熱グリース使用、膨張差考慮、クリープ設計 |

| 低温環境 | 低温脆性、締結力変動、潤滑剤硬化 | 低温脆性対策、熱収縮考慮、低温グリース使用 |

まとめ

▶ 高温環境では強度低下・酸化・クリープに注意し、耐熱材料を選定する

▶ 低温環境では低温脆性・収縮を考慮し、適切な材料と設計を行う

▶ 環境に応じた潤滑剤の使用や熱膨張・収縮を考慮した設計が重要

ねじ・ボルトの選定を誤ると、

破損や締結不良が発生する可能性があります。

高温・低温環境での特性を理解し、

安全な機械設計を行いましょう!

コメント