機械や構造物に多く使われている「鉄」。

しかし、時間が経つと赤茶色に変色してボロボロに

…そう、“サビ”です。

「どうして鉄は錆びるの?」

「サビを防ぐにはどうすればいいの?」

「そもそも、錆びにくい材料ってあるの?」

この記事では、なぜ鉄が錆びるのか、

そのメカニズムと対策、材料選びのポイントを、

初心者でもわかりやすく解説します。

鉄が錆びる理由は「酸化反応」

鉄(Fe)は、

空気中の酸素(O₂)と水分(H₂O)に触れることで酸化し、

「酸化鉄(Fe₂O₃)」になります。

これがいわゆる赤サビです。

特に以下の条件でサビやすくなります。

この酸化反応は放っておくと進行し、

金属がボロボロに劣化してしまいます。

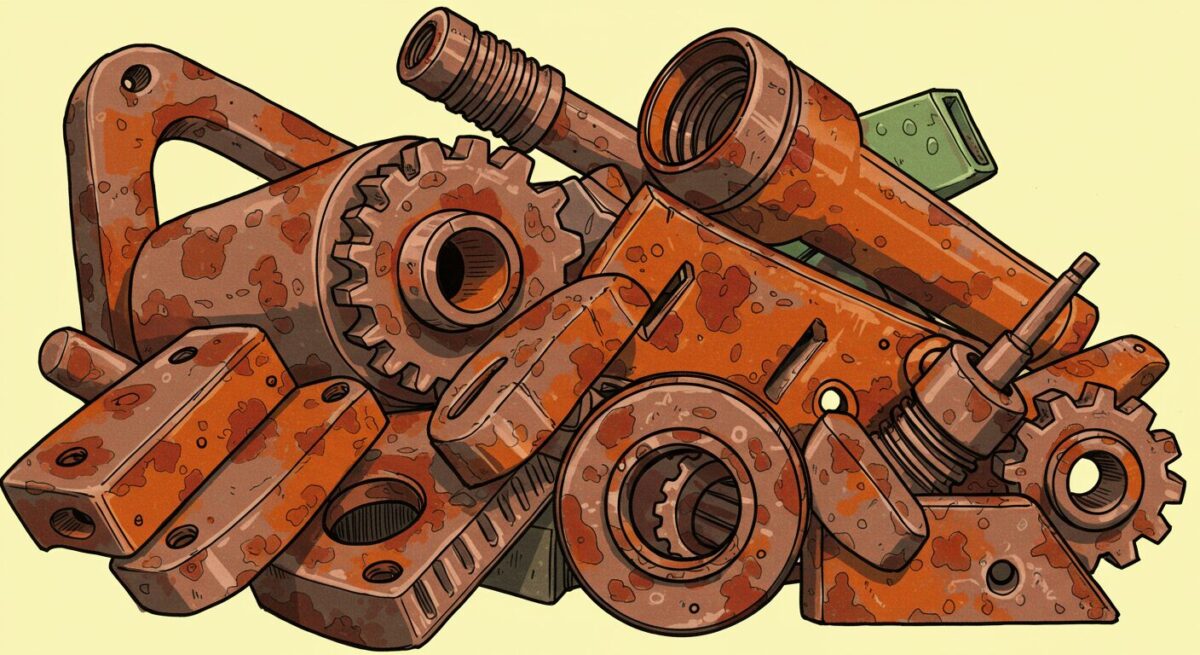

錆びると何が困るの?サビが機械に与える影響とは

金属製の部品や構造物を扱っていると、

「サビ」という言葉をよく耳にします。

でも、「ちょっと赤茶けてるだけでしょ?」と思っていませんか?

実は、サビは見た目だけでなく、

機械の性能や安全性に大きな影響を与える重大な現象なんです。

サビが引き起こす4つのトラブル

1. 強度が落ちる(最悪の場合、折れる)

鉄や鋼がサビると、金属の表面がボロボロになり、

素材そのものが脆くなります。

時間が経てば経つほど腐食が進行し、部品の強度が著しく低下。

最悪の場合、折れたり破断してしまう可能性もあります。

たとえば、橋梁や建物の鉄骨などでサビが放置されると、

事故につながることもあります。

2. 部品が固着して動かなくなる

ネジや軸、スライド部品などは動くことが前提の機構ですが、

サビが発生すると動作が固まってしまいます。

これを「固着(こちゃく)」と呼び、

無理に回そうとすると破損する原因にも。

現場では「ネジが回らない!」といったトラブルがしばしば発生します。

3. 電気抵抗が増える(導電性が悪化)

電気回路や接点部にサビが発生すると、

電流がうまく流れなくなり、誤作動の原因になります。

サビた金属は導電性が落ちるため、接触不良やノイズ、

最悪の場合は火花の発生につながることも。

特にセンサーやコネクタなど、

信号の正確さが求められる部位では致命的です。

4. 潤滑不良や摩耗の原因になる

金属同士が接する箇所(摺動部)でサビがあると、

潤滑油がうまく行き渡らず、摩擦が増大します。

その結果、異常摩耗や焼き付きなどのトラブルが発生しやすくなります。

スムーズに動いていたはずの機構が、

だんだんとギクシャクしてくるのは要注意です。

サビは“ちょっとした汚れ”ではない!

鉄がサビると、

ただの見た目の問題にとどまらず、

といった機能トラブルの連鎖を引き起こします。

設計段階から「サビをどう防ぐか?」を意識し、

部品の用途や環境に合った材料や防錆処理を選ぶことが、プロの設計者の基本です。

錆を防ぐ3つの対策

1. 表面処理をする(メッキ・塗装)

2. 防錆油やグリスを塗る

3. 使用環境を考慮する

錆びにくい材料ってあるの?

設計用途によって、以下のような「錆びにくい材料」を選ぶのが効果的です。

| 材料名 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| SUS304 (ステンレス鋼) | 耐食性が高い 非磁性(オーステナイト系) | 水回り部品、食品機械など |

| アルミニウム合金 | 軽くて錆びにくい。 酸化膜で自然防錆 | 建材、筐体など |

| チタン合金 | 強度・耐食性ともに最高クラス。 高価 | 医療、航空宇宙、化学装置 |

| 樹脂材料 (POM, MCナイロンなど) | 金属の代替にも。 水や薬品に強い | 軽負荷部品、カバー類など |

まとめ:鉄は錆びる、でも設計で防げる!

鉄は非常に使いやすくコストも安いため、

今も多くの現場で使われています。

しかし、「錆びる」という欠点がある以上、

設計段階での対策は不可欠です。

ポイントをおさらいしましょう。

▶ 鉄が錆びるのは、空気中の酸素と水分による「酸化反応」

▶ 表面処理・防錆剤・環境対策でサビはある程度防げる

▶ 屋外や水周りなどでは、錆びにくい材料の選定が重要

製品の寿命や信頼性を左右する「防錆設計」。

見えないサビとの戦いに、先回りの一手を打っておきましょう!

コメント