機械設計では、「形状を左右対称にする」ことが

基本のように語られることがあります。

実際、左右対称の形状は

加工しやすく、組立もスムーズにできるという大きなメリットがあります。

でも一方で、「あえて非対称にすることで組立ミスを防ぐ」など、

非対称にすることで得られるメリットもあるんです。

つまり、どちらが“絶対に正しい”というわけではなく、

目的に応じて使い分けることが大切。

この記事では、初心者の方でも理解できるように、

✔ 左右対称にするメリット

✔ あえて非対称にする理由

✔ 設計上の工夫ポイント

をやさしく解説します。

「左右対称にすべきか?」

「非対称の方がいいのか?」

と迷ったときの判断基準を解説していきます。

加工しやすくて組み立てやすい!左右対称のススメ

機械設計の現場では、「部品の形」をどうするかがとても重要です。

特に加工のしやすさや組み立ての簡単さを考えると、

左右対称な形状がとてもおすすめです。

「え、左右対称ってそんなに大事なの?」と思うかもしれませんが、

実は設計の基本でもあるんです。

左右対称ってどういうこと?

左右対称とは、「右側と左側の形が鏡のように同じ」になっている形状のことです。

左右対称のメリット

加工がしやすい

組み立てやすい

検査や測定も楽になる

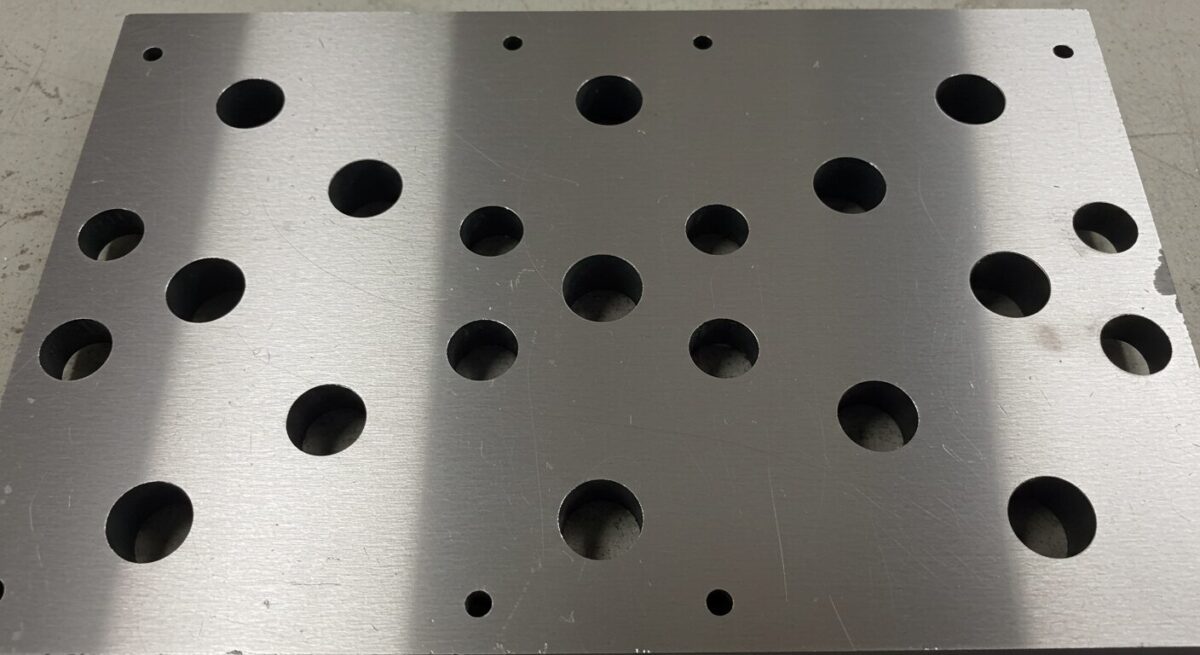

こんな部品があったら対称にしよう!

実際の現場では…

製造現場では、

「向きを間違えて組んだ」

「上下逆につけた」

などのミスが意外と多いです。

しかし、左右対称な設計にするだけで、

こうしたトラブルはかなり減らせます。

特に、部品の上下や前後の向きが分かりづらいものほど、

対称形状が効果的です。

左右対称の部品図面は「中心線」と「注記」でわかりやすく!

機械設計では、左右対称の形状はとても効率的です。

加工も組立も検査もしやすく、使い勝手のいい設計の基本といえます。

しかし、図面で左右対称であることが伝わらないと、

逆にミスの原因にもなることをご存じですか?

今回は、「左右対称形状を図面で正しく伝える」ための

基本ポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。

左右対称でも、図面で伝わらなければ意味がない!

たとえば、以下のような図面があったとします。

この図面、「右側も左と同じ」ことが設計者の意図かもしれませんが、

見る人には伝わりません!

結果として…

といった現場での混乱や確認作業が発生してしまいます。

わかりやすく伝える工夫ポイント

中心線をしっかり引く!

左右対称を示すためには、

「対称軸となる中心線」が不可欠です。

図面を見る人が、

「ここで左右が分かれている」と直感的に理解できることが大切です。

対称であることを注記で明示!

たとえば図面の片側だけに寸法を記載した場合は、

以下のように明確な注記を入れましょう。

こうした一言で、加工者や検査者が迷わずに作業できるようになります。

寸法記入も工夫する

「全部書かずに、必要な情報だけ伝える」ことが

見やすくミスのない図面のコツです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 中心線 | 左右対称の基準をはっきり示す |

| 注記 | 「対称形状です」と明記する |

| 寸法記入 | 対称を前提に省略・整理する |

図面は「見た人がすぐに理解できること」が最も大切です。

特に左右対称の部品は、意図をしっかり伝えるための線や文字の工夫が不可欠です。

しっかり中心線と注記を使って、

「誰が見てもわかる図面」を目指しましょう!

ワンポイントアドバイス

対称形状にするだけでなく、

「穴の位置」や「取り付けの基準面」も揃えておくと、

より効率的な設計になります!

✅ 左右対称な形状は、加工が簡単で組立ミスが減る

✅ 加工冶具や検査方法も共通化できてコスト削減にもつながる

✅ 初心者ほど「とりあえず対称にしておく」が失敗しにくくてオススメ!

まずは「対称にできるか?」を設計の最初に考えてみましょう!

それだけで、図面も作業現場もずっとスムーズになりますよ。

あえて「非対称」にすることで、組立ミスを防げることもある!

部品の形状は左右対称が理想──と思いがちですが、

実は「非対称」にすることで防げるトラブルもあるんです。

特に組立工程でのミス防止には、

非対称形状がとても有効な手段になる場合があります。

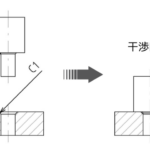

対称形状は“便利”だけど“危険”でもある?

左右対称・上下対称の部品は、一見すると便利で扱いやすいです。

どちらの向きでも組み立てられるので、

作業者が迷わなくて済むからですね。

ですが──

「向きがどちらでもつく」=「逆に組んでも気づかない」

という 大きな落とし穴もあるんです。

組立現場でよくあるミス

たとえばこんなケースがあります。

このようなミスは、見た目ではすぐに気づかないことも多く、

後から発覚して再作業になることも…。

非対称にするメリット

ここで登場するのが、「あえて非対称にする」設計です。

組立ミスを防げる!

現場で迷わない!

非対称化の工夫いろいろ

これにより、正しい向きでしか組めない構造になり、

組立時のヒューマンエラーを防止できます。

対称と非対称、どちらを選ぶべき?

| 状況 | オススメ形状 |

|---|---|

| 加工や組立を効率化したい | 対称形状 |

| 組付け向きを間違えたくない | 非対称形状 |

「全部対称」「全部非対称」ではなく、使い分けが大事です!

ワンポイントアドバイス

対称形状にしておいて、

「一部だけ非対称にする」というのが現場でもよく使われる工夫です。

ノックピン、段差、面取り、マーキングなどでも非対称性を出せます。

✅ 左右対称は便利だが、組立ミスの温床になる場合もある

✅ あえて非対称にすることで、「間違って組めない」構造にできる

✅ 対称と非対称は目的に応じて使い分けることがポイント

「これは現場で間違えそうだな…」と思ったら・・・

一部を非対称にして“間違えられない形”にすることを考えてみましょう!

それだけで組立不良ゼロへの一歩が踏み出せます。

実際には「基本は対称+ほんの少しの非対称」がベスト!

多くの設計現場では、基本は左右対称にして加工性・組立性を確保しつつ、

間違い防止のために一部だけ非対称にするという方法がよく使われます。

まとめ

▶ 対称形状は加工も組立もスムーズでメリットが大きい

▶ ただし、組み間違いには注意!

▶ あえて非対称な形状を一部に入れることで、ミスを防ぐ工夫も重要

初心者のうちは「どこを非対称にすればいいのか分からない」ということもありますが、

「部品の向きが間違えられそうか?」という視点で見ると、自然と対策が見えてきます。

設計は「使う人の立場に立つ」ことが大切です!

コメント