〜精密制御を実現するための基礎知識〜

サーボモーターは、高精度な位置制御が求められる

自動機械やロボットに不可欠な部品です。

その性能を語る上で、特に重要となるのが

「位置決め精度」と「整定時間」です。

この記事では、これらの基礎知識と、

設計・運用時に気を付けるポイントについて、

わかりやすく解説します。

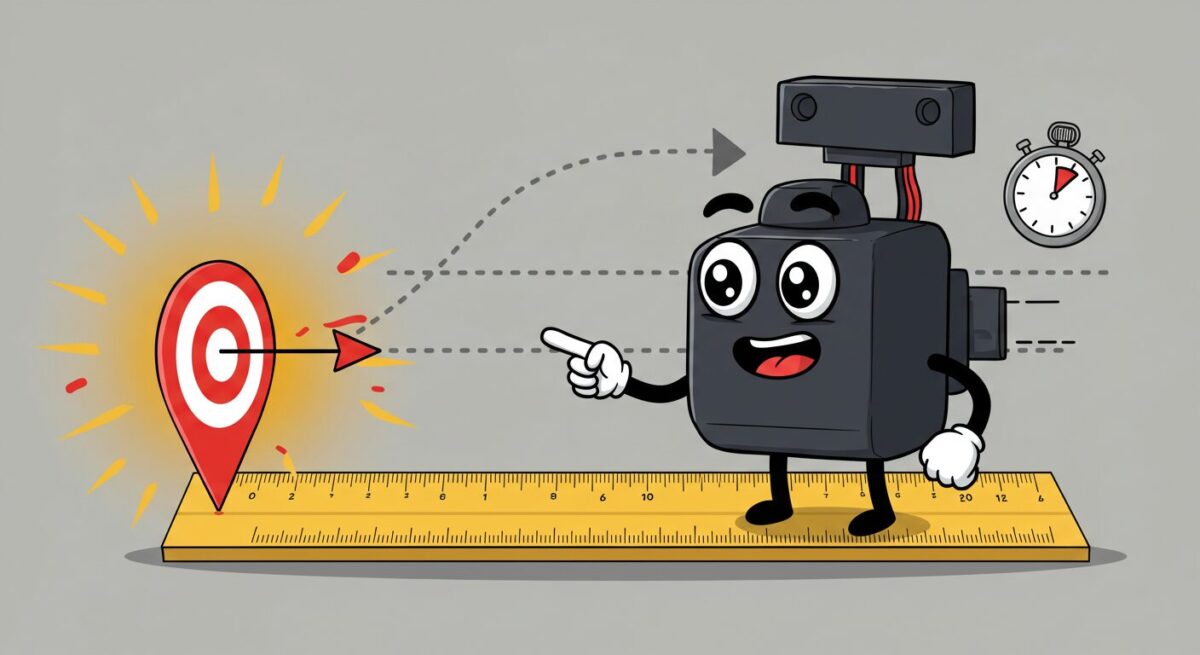

位置決め精度とは?

位置決め精度の定義

サーボモーターにおける位置決め精度とは、

「指令された目標位置に対して、

実際の停止位置がどれだけ正確に一致するか」を示す指標です。

このズレ(誤差)が小さいほど、位置決め精度が高いと言えます。

一般的に、サーボモーターの位置決め精度は、

搭載されるエンコーダの分解能(パルス数)によって大きく左右されます。

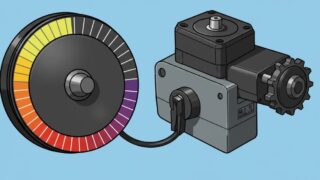

エンコーダ分解能と精度

エンコーダとは、モーターの回転角度を

検出するためのセンサーです。

例えば、1回転あたり10000パルスのエンコーダがついている場合、

360度を10000分割して検出できることになります。

つまり、理論上の検出分解能は 0.036度 となり、

高精度な制御が可能です。

ただし、実際の位置決め精度は、

以下の要素にも影響されます。

これらを最小限に抑える設計が重要です。

整定時間とは?

整定時間の定義

整定時間(せいていじかん)とは、「目標位置に到達してから、

微小な揺れ(オーバーシュートやハンチング)を収束させ、

最終的に安定するまでにかかる時間」のことです。

位置決め動作では、単に「止まった」だけではなく、

「安定して止まる」ことが求められます。

整定時間が短いと何が良いか?

- 生産サイクルタイムの短縮

- 高速連続動作に対応

- 微細な位置決め作業に最適

- (例:半導体装置、精密組立機)

整定時間が長いと、機械の生産性が落ちたり、

次の動作への移行が遅れるため、非常に大きな影響が出ます。

位置決め精度と整定時間に影響する要素

負荷慣性とモーター慣性の比率

サーボモーターでは、「負荷慣性」と「モーター自身の慣性」のバランスが非常に重要です。

一般に、負荷慣性/モーター慣性比は「5倍以内」が望ましいとされています。

負荷慣性が大きすぎると、

負荷に合わせたモーター選定が、精度と時間短縮の両立に直結します。

サーボゲインの設定

サーボモーターには、動きを制御するための「ゲインパラメータ」があります。

この設定次第で、整定時間を短縮したり、振動を抑えたりできます。

主なゲインパラメータ

高すぎるゲイン設定は振動(ハンチング)を引き起こすため、

最適なバランスを取ることが重要です。

機械構造の剛性

機械側の剛性も精度・整定時間に大きな影響を与えます。

機械設計段階で、できる限り高剛性な構造を目指すことがポイントです。

整定時間を短くするための設計・運用のコツ

負荷慣性を小さくする

可動部の質量を軽くし、負荷慣性をできるだけ

小さくすることで、応答性が向上します。

モーター軸に直接取り付ける(ダイレクトドライブ方式)なども有効です。

ゲイン調整を適切に行う

- まず低めのゲインから設定し、段階的に上げる

- ハンチング(細かい振動)が発生したら、ゲインを少し下げる

- 自動チューニング機能を活用するのも効果的

近年のサーボアンプには「ワンタッチチューニング機能」が搭載されているものも多く、

初心者でも比較的容易に最適設定が可能です。

サーボモーターの整定時間と負荷慣性の関係とは?

〜精密制御を実現するための設計ポイント〜

サーボモーターの性能評価において、

整定時間(せいていじかん)は非常に重要な指標です。

そしてこの整定時間に大きな影響を与える要素のひとつが、負荷慣性です。

本記事では、サーボモーターの整定時間と

負荷慣性の関係について、わかりやすく解説します。

負荷慣性とは?

負荷慣性の意味

「慣性」とは、物体が現在の運動状態(止まっている・動いている)を

保とうとする性質のことです。

サーボモーターに接続されている部品(テーブル、アーム、回転軸など)の

質量や形状によって、「回転に対してどれだけ動きにくいか」が決まります。

この回転に対する動きにくさを「負荷慣性モーメント(J)」と呼びます。

数式による慣性モーメントの例(円板の場合)

\( \displaystyle J=\frac{1} {2}mr^2\)

- m:質量(kg)

- r:半径(m)

つまり、質量が大きく、回転半径が

長いものほど慣性が大きくなります。

負荷慣性と整定時間の関係

負荷慣性が大きいと、

「動き始めに加速しにくく、停止時にもブレーキが効きにくい」

状態になります。

結果として以下のような影響が出ます。

| 負荷慣性が大きいと… | 問題点 |

|---|---|

| 加減速に時間がかかる | 移動時間が長くなる |

| オーバーシュートしやすい | 目標位置を通り過ぎてしまう |

| ハンチングが起こる | 微振動で整定できない |

| ゲインを上げられない | 制御性能が出せない |

つまり、負荷慣性が大きすぎると整定時間が長くなり、

精密な制御が難しくなるのです。

慣性比(負荷慣性/モーター慣性)と整定性

サーボモーターを設計・選定する際には、

「慣性比(イナーシャ比)」という指標が重要になります。

\( \displaystyle 慣性比=\frac{負荷慣性} {モーター慣性}\)

一般的な目安

| 慣性比 | 運転の安定性 |

|---|---|

| 1〜3倍 | 非常に安定 |

| 5倍以下 | 実用範囲(推奨) |

| 10倍以上 | 不安定になりやすい(要対策) |

慣性比が大きすぎると、整定時間が長くなるだけでなく、

そもそも制御系が安定しなくなり

「ハンチング」や「過電流アラーム」が発生する可能性もあります。

メーカーカタログに推奨慣性比が掲載されていることが多いです。

推奨範囲内での使用をしましょう。

整定時間を短くするための対策

対策①:負荷慣性を小さくする

対策②:モーターを大きくする

負荷慣性を変えられない場合は、モーター側の慣性を

大きくすることで慣性比を下げることができます。

モーターサイズを1ランク上げると、制御が安定し、

整定時間が改善されるケースが多くあります。

対策③:減速機を使う

サーボモーターに減速機(ギアボックス)を取り付けると、

以下のような効果があります。

減速比を選ぶことで、より制御しやすい

慣性バランスに調整することができます。

対策④:サーボゲインの最適調整

負荷慣性に応じて、サーボの制御パラメータ(ゲイン)を調整します。

自動チューニング機能が搭載されたサーボアンプであれば、

これらを自動で最適化することも可能です。

実際のトラブル事例

事例:慣性比が10倍以上 → 振動が止まらない

某装置で、重い治具を持つ回転アームにサーボモーターを使ったところ、

動作終了後も振動が長引き、製品の検査に支障が出ました。

原因は、負荷慣性がモーター慣性の15倍以上あったこと。

減速機を追加し、慣性比を5倍以下に抑えたことで

整定時間が短くなり、問題は解決しました。

サーボモーターの整定時間を短くし、高精度な制御を実現するためには、

負荷慣性とのバランス(慣性比)が非常に重要です。

✅ 負荷慣性が大きいと、整定時間が長くなる

✅ 慣性比は「5倍~10倍以下」が理想

✅ 減速機の活用やモーター選定の見直しが有効

✅ 軽量設計や高剛性設計もポイント

装置の性能を最大限に引き出すために、

機械側・電気側の両方から慣性バランスを

意識した設計を行いましょう。

注意すべき実運用ポイント

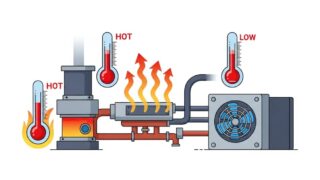

温度変化による影響

モーターや機械の温度が上がると、材料の伸縮によって位置ズレが起きやすくなります。

高精度な位置決めが必要な場合、モーターと周囲の温度管理も重要なファクターです。

モーター過負荷による応答低下

定格を超えるトルク負荷を長時間かけ続けると、

モーターが過熱し、出力低下や保護動作(トルクリミット発動)によって

整定時間が伸びることがあります。

余裕を持ったモーター選定と適切な運転管理が必要です。

まとめ

サーボモーターにおける位置決め精度と整定時間は、

システム全体の性能に直結する非常に重要な要素です。

これらを最適化するためには、

✔ 高分解能エンコーダの採用

✔ 負荷慣性に見合ったモーター選定

✔ サーボゲインの最適調整

✔ 機械構造の剛性向上

など、設計・運用の両面からのアプローチが求められます。

精密な制御を目指す上で、

これらの知識と工夫をしっかり押さえておきましょう。

モーターやアクチュエーターなど、

機械の駆動源に関する基礎知識と

選定基準をまとめています。

コメント