製図(せいず)は、ものづくりの世界で「図面による会話」のようなものです。

でも実はこの図面、線の種類や記号、文字の書き方など、

細かいルールがたくさん決められています。

「こんなに細かく決める必要あるの?」

「自由に描いても伝わるのでは?」

と思うかもしれませんが、

ルールがあるからこそ正しく情報が伝わるのです。

この記事では、なぜ製図のルールが細かく決まっているのかを

初心者の方にも分かりやすく解説します。

― 共通認識と正確な情報伝達のため ―

製図とは、設計者が「形・寸法・材質・組み立て方法」などを伝えるための設計図面のことです。

この図面には、細かく決められたルールがあります。

一見、面倒に思えるこれらのルールですが、

正しく製品を作るためには欠かせないものです。

その理由を4つに分けて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

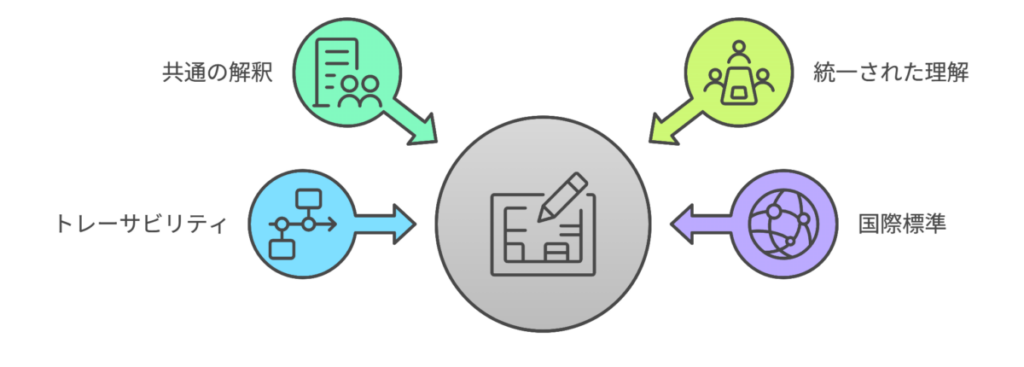

理由①:誰が見ても同じ意味になるようにするため

製図には、「投影図」「寸法」「公差」「記号」など、さまざまな情報が含まれます。

それらを正しく読み取るには、全員が共通のルールで図面を理解できることが必要です。

たとえば…

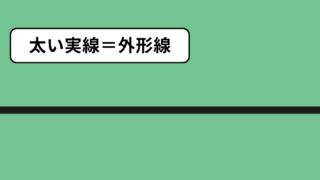

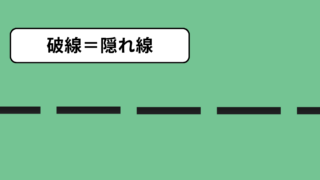

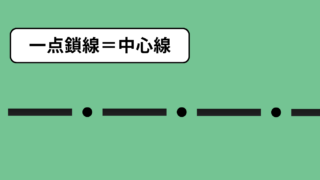

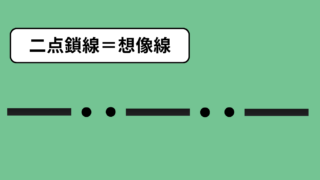

- 破線(― ― ― ―) → 製品の見えない部分を表す

- 一点鎖線(―・―・―) → 中心線や対称の位置を示す

- “φ10” → 直径10mmの円を表す

これらは共通の表記ルールなので、国や会社が違っても正しく情報が伝わります。

理由②:設計・製造・検査の全員が同じ情報を理解するため

図面を見るのは、設計者だけではありません。

といった多くの関係者が図面を見て行動します。

もしルールが曖昧だったら…

といったトラブルが発生します。

📌 ルールの統一=チーム全体の連携がスムーズになる仕組みなんです。

理由③:トレーサビリティ(履歴の追跡)を保つため

図面は、単なる「設計のメモ」ではなく、製品の正式な記録です。

設計変更や不具合対応をするときにも、図面の記録が役立ちます。

例えば…

こうした情報を履歴として管理すること(=トレーサビリティ)が、

後のトラブル回避や責任の明確化に繋がります。

ルールに従った図面は、記録として信頼できるデータにもなるのです。

理由④:国際的な標準でやり取りできるように

製図には、JIS(日本工業規格)やISO(国際標準化機構)などの

世界的なルール(規格)が定められています。

これに従って図面を描くことで…

といったグローバルな製品開発が可能になります。

今やものづくりは国境を越えて進める時代。

標準化された製図ルールは、

「世界で通じる図面」を実現するための基本です。

製図ルールは“図面という共通言語”を支える仕組み

製図ルールが細かく決められているのは、次のような理由からです。

✅ 誰が見ても同じ意味で理解できるようにするため

✅ 関係者全員が正確に情報共有できるようにするため

✅ 設計変更や履歴の記録が明確になるため

✅ 国際的に通じる図面として活用するため

図面は「モノを作るための言葉」です。

この言葉にルールがなければ、誤解や失敗が生まれてしまいます。

製図のルールを学ぶことは、信頼できる設計者・技術者への第一歩になります!

図面は「ルールを守って、簡潔に」が基本!

― わかりやすい図面が、良いものづくりを支える ―

機械設計において、図面は「設計者の考えを他の人に伝えるための設計図」です。

でも、どんなに正しい情報が書かれていても、

複雑で読みにくい図面だと、作業者に伝わらないことがあります。

そこで大切なのが、

「ルールを守りつつ、簡潔に・わかりやすく」図面を書くことです。

本項では、その意味と理由を初心者向けに解説します。

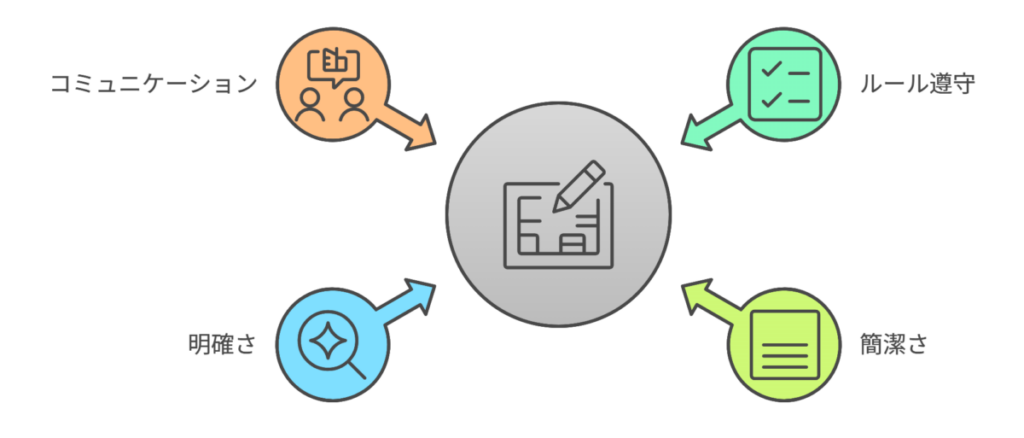

ルールを守る=正確な図面になる

図面には、「寸法の書き方」「記号の使い方」「線の種類」など、決められたルールがあります。

これは、誰が見ても同じように読み取れるようにするためです。

たとえば…

- 破線(― ― ―)は「見えない部分」

- 一点鎖線(―・―・―)は「中心線」

- “M6×20” と書けば「直径6mm、長さ20mmのネジ」

このような共通ルールがあるからこそ、

設計者と加工者・組立者・検査者が同じ認識で動けるのです。

簡潔でわかりやすい=ミスを防げる

図面は「情報が多ければ良い」というわけではありません。

伝えるべきことを、必要なだけ、正確に書くことが大切です。

情報が多すぎると…

だからこそ、不要な記載は避け、ポイントを絞って明確にすることが求められます。

「伝える」ことを意識するのがコツ

図面は、自分のために描くのではなく、

他の人に正確に伝えるために描くものです。

たとえば…

これらの工夫が、「わかりやすい図面」につながります。

読みやすい図面は全体の効率を上げる

わかりやすい図面があると…

結果として、製品の品質向上やコスト削減にもつながるのです。

図面は「相手へのメッセージ」

図面は設計者が伝えたいことを

誰にでも理解できる形で届ける“技術のことば”です。

だからこそ,,,

✅ ルールを守って正確に

✅ 簡潔にまとめて見やすく

✅ 相手目線で描くことが重要です。

「伝わる図面」こそが、よい設計の第一歩。

初心者の方も、まずはこの考え方を大切にして、図面を描いてみましょう!

まとめ:製図のルールは「図面という共通言語」を守るため

製図のルールは、ただの「面倒な決まり」ではありません。

なぜ細かく決まっているのか?

▶ どの技術者が見ても同じ意味で読み取れるように

▶ 設計から製造・検査まで正確に情報が伝わるように

▶ 設計変更や不具合対応の履歴を正しく残すために

▶ 国際標準として、他国とのやり取りもスムーズにするために

製図ルールは、ものづくりの“共通言語”を守るための土台です。

初心者の方も、まずは基本的なルールを押さえることで、

設計者としての第一歩をしっかり踏み出せますよ!

コメント