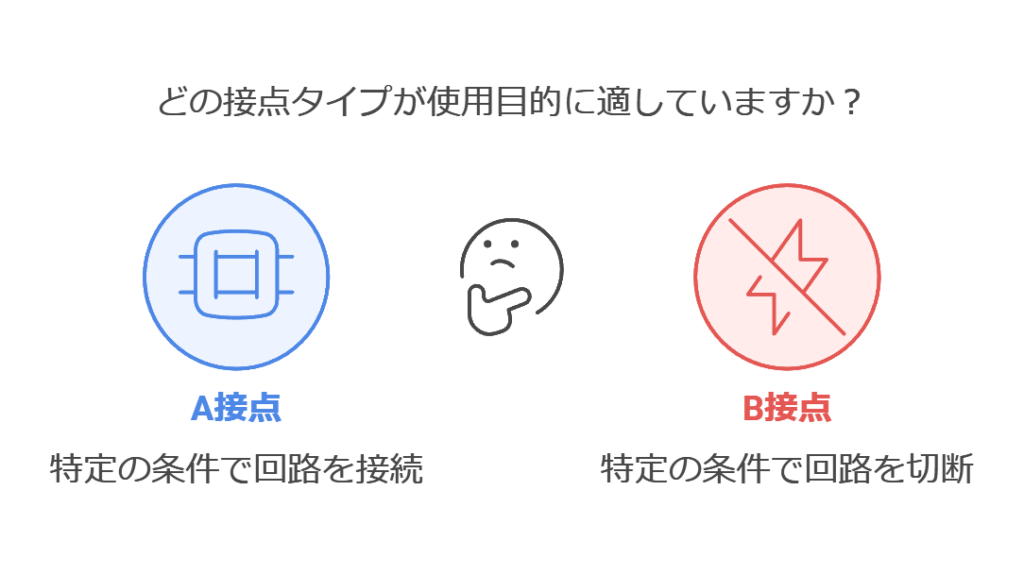

センサーを選定・設計する際に重要な要素の一つに、「接点動作」があります。

特に、A接点(常開接点)とB接点(常閉接点)は、

センサーの出力動作を理解し、適切に使用するための基本概念です。

本記事では、それぞれの特徴、用途、選定時のポイントについて解説します。

A接点(常開接点)とは?

A接点(Albeit Contact)は、普段は回路が開いており、

特定の条件(例えば、センサーが物体を検出した時)で

回路が閉じて電流が流れる仕組みです。

▶特徴

🔍使用例

- 物体検出時に機械を停止させるシステム

- 作動確認用のランプ点灯やアラーム鳴動

✅メリット

動作状態を直感的に把握しやすい。

(動作時に信号が出る)

B接点(常閉接点)とは?

B接点(Break Contact)は、普段は回路が閉じており、

特定の条件で回路が開く仕組みです。

▶特徴

🔍使用例

- 非常停止ボタンの状態監視

- 異常時の安全確認やエラー通知

✅メリット

通常時に信号が出ているため、

断線や電源切れなどの異常を検出しやすい。

A接点とB接点の選定ポイント

使用目的に応じた選定

動作状態を監視したい場合:A接点

異常時や安全監視が重要な場合:B接点

安全性の考慮

B接点は、センサー自体の故障や配線の断線があった場合に、

異常を検出しやすい利点があります。

安全重視の設計ではB接点が推奨される場合が多いです。

配線と制御回路の構成

使用する制御機器やシステムがA接点・B接点の

どちらに対応しているか確認が必要です。

A接点とB接点の具体例

| 種類 | 状態 | 例 |

|---|---|---|

| A接点 | 普段は開いている | 光電センサーによる物体検知 |

| B接点 | 普段は閉じている | 非常停止ボタン、セーフティスイッチ |

注意点と設計時のポイント

断線対策

特にA接点の場合、回路が通常時にOFFのため、

断線しても動作しないまま見逃される可能性があります。

安全性が求められる場合はB接点が推奨されます。

システム全体の整合性

A接点・B接点の使い分けがシステム全体で統一されていないと、

誤動作やトラブルの原因になります。

メンテナンス性

点検や交換時に、接点の種類を

明確に識別できるよう設計段階で工夫することが重要です。

確認を行うことで、効率的かつ安全な機械設計を実現できます。

光電センサーにおけるライトオンとダークオンの種類別動作

光電センサーは、検出対象の有無を光を用いて判断するセンサーです。

これらのセンサーは「ライトオン」または「ダークオン」の出力動作に対応しており、

使用するセンサーの種類によってその動作が異なります。

本項では、透過型、反射型(リフレクタ型)、

および拡散反射型の3つの光電センサーにおける

ライトオンとダークオンの動作について詳しく解説します。

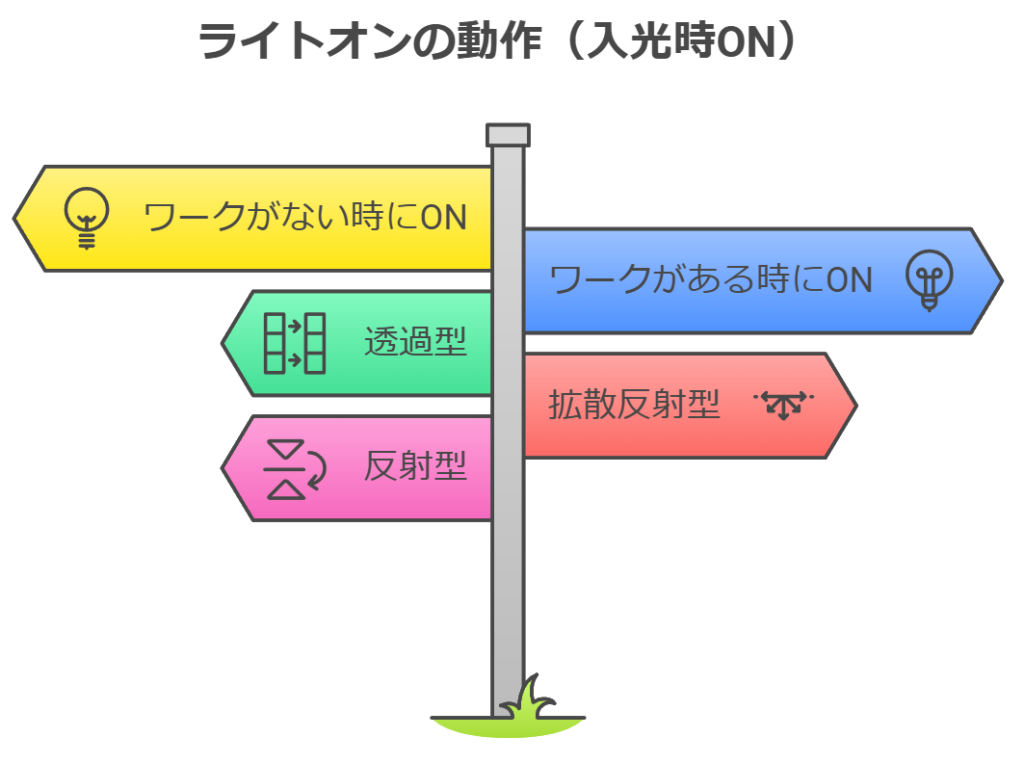

ライトオンの動作

ライトオンは、光が受光されている状態で

センサーの出力がONになる動作方式です。

種類ごとに以下のような特徴があります。

透過型センサー(ライトオン)

▶ 動作

ワーク(検出対象物)がないときに

光が受光され、出力がONになります。

🔍 用途例

コンベア上を流れる小物の有無を検出する場合や、

高速でワークの通過を検出する場合に適しています。

✅ 特徴

反射型センサー(リフレクタ型)(ライトオン)

▶ 動作

ワークがないときにリフレクタ(反射板)からの光を受光し、

出力がONになります。

🔍 用途例

検出対象が不透明である場合や、

一定距離内での検出に向いています。

✅ 特徴

ワークがない状態でセンサーが常に動作しているため、動作の可視性が高い。

拡散反射型センサー(ライトオン)

▶ 動作

ワークがあるときにワーク表面で反射した光を受光し、

出力がONになります。

🔍 用途例

ワークが一定の位置にあるかどうかの検出や、透明体・曲面の検出に有効です。

✅ 特徴

検出距離が近い場合に安定した検出が可能。

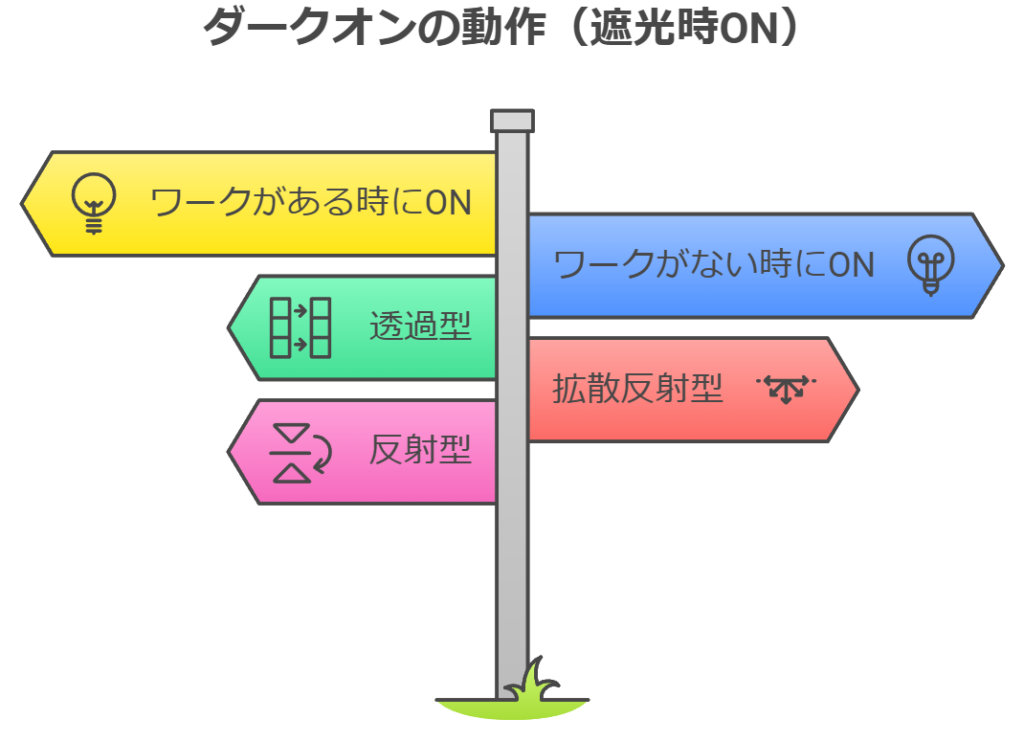

ダークオンの動作

ダークオンは、光が受光されていない状態で

センサーの出力がONになる動作方式です。

種類ごとに以下の特徴があります。

透過型センサー(ダークオン)

▶ 動作

ワークがあるときに光が遮られ、

受光できなくなることで出力がONになります。

🔍 用途例

ワークの通過や位置決めのタイミングを検出する用途で使用されます。

✅ 特徴

光が遮られた状態を検出するため、

センサー故障や断線を検出しやすい。

反射型センサー(リフレクタ型)(ダークオン)

▶ 動作

ワークがあるときにリフレクタからの光が遮られ、

受光できなくなることで出力がONになります。

🔍 用途例

ワークがリフレクタを完全に遮るような位置で

検出したい場合に使用されます。

✅ 特徴

ワークの不在時に光を受光するため、

安定した動作が可能。

拡散反射型センサー(ダークオン)

▶ 動作

ワークがないときに背景からの光を受光し、

出力がONになります。

🔍 用途例

背景との反射光を利用したワーク検出に適しています。

✅ 特徴

ワークが存在しない状態を基準とするため、

背景光の影響を考慮する必要があります。

ライトオンとダークオンの使い分けのポイント

- 用途による選定

- 設置場所と検出精度

- 透過型は正確な位置合わせが必要。

- 反射型と拡散反射型は検出距離や角度を適切に設定することが重要。

- 配線と動作の確認

- センサー出力がライトオンかダークオンかを確認し、

制御回路やPLCに正しく接続してください。 - 動作が逆転すると期待する結果が得られません。

- センサー出力がライトオンかダークオンかを確認し、

光電センサーの「ライトオン」と「ダークオン」は、

センサーの種類によって異なる動作をします。

それぞれの特徴を理解し、

用途や環境に応じたセンサーを選定することで、

安定した検出性能を得ることが可能です。

選定時には、検出対象の材質、設置場所、環境条件を十分に考慮しましょう。

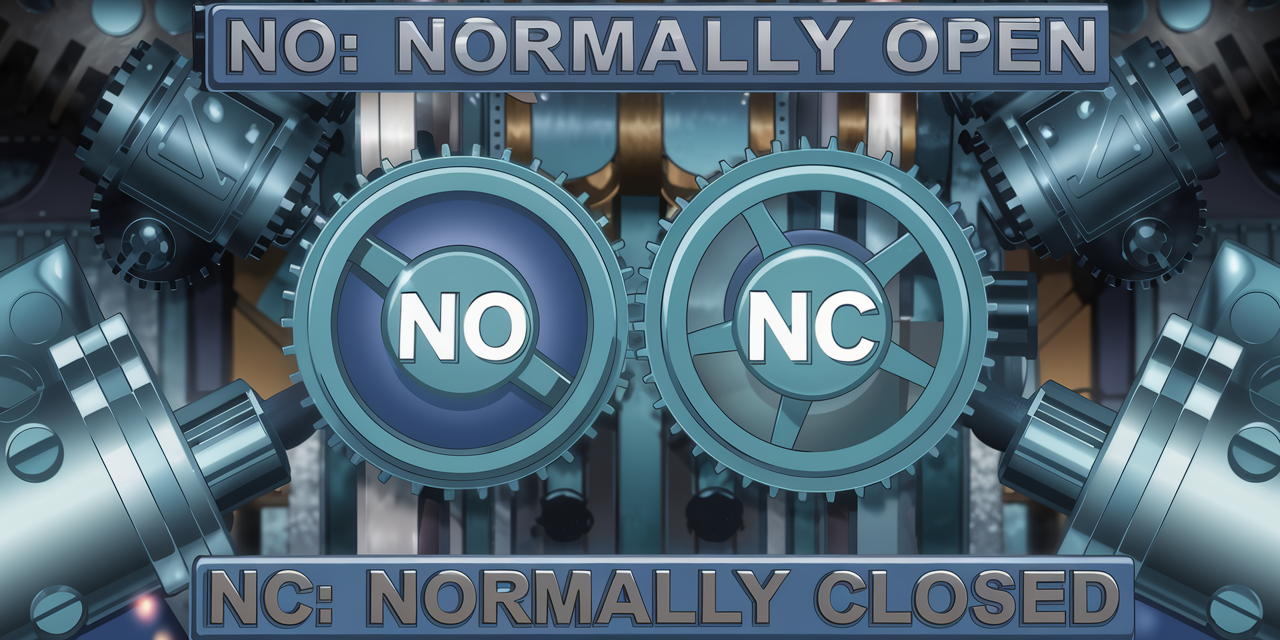

近接センサーのNO(ノーマリーオープン)とNC(ノーマリークローズ)

近接センサーには、検出動作に応じた出力形式として

「NO(ノーマリーオープン)」タイプと

「NC(ノーマリークローズ)」タイプがあります。

この2種類の出力形式は、動作の仕組みが異なり、

それぞれの用途や環境に適した選択が必要です。

本項では、NOタイプとNCタイプの違い、

それぞれの特徴と用途について詳しく解説します。

NOタイプ(ノーマリーオープン)とは

NOタイプは、検出対象(ワーク)がセンサーの検出範囲にない状態では

回路が開いており、ワークを検出すると回路が閉じて信号を出力する動作方式です。

この動作は、A接点の動作と同じです。

NOタイプ特徴の特徴

✅ 通常状態

出力がOFF(回路が開いている状態)。

✅ 検出時

出力がON(回路が閉じる)。

✅ 消費電力

待機中に消費電力が少ないため省エネに適している。

✅ 配線トラブルの検出

回路が開いている状態が通常なので、

断線が起こった場合に異常として検出しづらい。

🔍 主な用途

- 信号の検出

- 検出対象物が存在するときに

動作を開始するアプリケーションに適しています。

例: 生産ラインでのワークの存在確認、カウント用途。

- 検出対象物が存在するときに

NCタイプ(ノーマリークローズ)とは

NCタイプは、検出対象がセンサーの検出範囲にない状態では

回路が閉じており、ワークを検出すると回路が開いて

信号を遮断する動作方式です。

この動作は、B接点の動作と同じです。

NCタイプの特徴

✅ 通常状態

出力がON(回路が閉じている状態)。

✅ 検出時

出力がOFF(回路が開く)。

✅ 配線トラブルの検出

通常時に回路が閉じているため、断線や故障が起きた場合に異常を検出しやすい。

🔍 主な用途

- 安全性重視の用途

- 配線異常の検出が重要なシステムや、非常停止などの安全装置に適しています。

例: セーフティ機能、異常検知システム。

- 配線異常の検出が重要なシステムや、非常停止などの安全装置に適しています。

NOタイプとNCタイプの使い分け

| 項目 | NOタイプ | NCタイプ |

|---|---|---|

| 通常時の状態 | 出力OFF(回路が開いている) | 出力ON(回路が閉じている) |

| 検出時の状態 | 出力ON(回路が閉じる) | 出力OFF(回路が開く) |

| 用途 | ワークの存在を検知する作業に適している | 配線異常や故障の検出が重要な作業に適している |

| 安全性 | 配線トラブル検知には向かない | 配線トラブルの検知が容易 |

| 消費電力 | 省電力 | 常時電力を消費 |

実際の選定時の注意点

センサー選定の際には、仕様書やカタログをよく確認し、

実際の使用環境で動作確認を行うことで、

効率的かつ安全な機械設計を実現できます。

NOタイプとNCタイプの近接センサーは、

それぞれ異なる動作特性を持つため、

用途に応じた適切な選定が重要です。

特に、安全性や信号検出の確実性が求められる場合には、

センサーの種類と回路設計を慎重に検討する必要があります。

どちらのタイプを使用する場合でも、

設置環境や配線条件を考慮した設計を心がけましょう。

まとめ

A接点とB接点は、機械設計におけるセンサー選定の基礎的な概念ですが、

その用途や安全性への影響は設計の成否を左右する重要な要素です。

適切な接点の選定と、使用目的に応じた配線設計を心がけることで、

安全かつ効率的な機械システムを構築することができます。

どちらの接点が適しているか迷った場合、

まずは使用目的とシステム全体の要件を見直し、

安全性を優先した選定を行いましょう。

コメント