機械設計において、図面は設計意図を正しく伝えるための重要なツールです。

しかし、部品の一部が複雑な形状をしていたり、

寸法線が多くなってしまうと、

図面が見づらくなってしまうことがあります。

そこで活用されるのが「詳細図」です。

詳細図を適切に使うことで、

細かい部分を拡大してわかりやすく表現でき、

加工者や組立者が正しく理解しやすくなります。

詳細図とは?

詳細図は、元の図面では見えにくい細かい部分を拡大表示したものです。

特に、ねじ穴・キー溝・溶接部・フィレット・面取り などの

形状を明確にするのに役立ちます。

詳細図には、以下のような特徴があります。

詳細図の作成ポイント

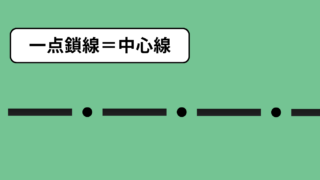

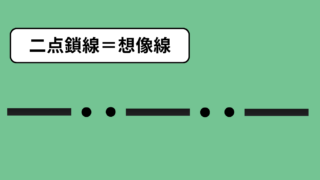

拡大する部分を円や枠で囲む

拡大が必要な箇所を図面上で円や四角で囲み、「詳細 A」などと記号を付ける

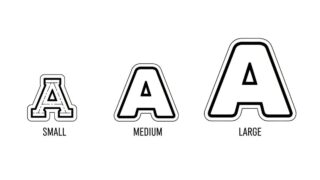

適切な倍率で拡大する

1.5倍、2倍、5倍など、形状がはっきりわかる倍率を選択

不要な情報を省き、必要な寸法のみ記載

細部の寸法や公差を明確にし、それ以外の情報はシンプルに

図面の近くに配置し、見やすくする

詳細図と元の図面が離れすぎないように配置し、対応関係を明確に

「詳細 A」「DETAIL A」などの表記で明確に示す

どの部分の詳細なのかがすぐにわかるようにする

詳細図では拡大倍率を明記しよう!

詳細図は、図面の一部を拡大して細部を分かりやすくするために用いられます。

しかし、拡大していることが明確でないと、

読み手が寸法を誤解する可能性があります。

そのため、詳細図には必ず拡大倍率を明記することが重要 です。

拡大倍率を明記する理由

正確な寸法認識のため

詳細図は拡大して描かれるため、

拡大倍率がないと実際のサイズが分かりにくい

図面の統一ルールを守るため

JIS規格(JIS Z 8317)では、

詳細図の倍率を明記することが推奨されている

製造ミスを防ぐため

拡大倍率がないと、加工者が誤解して大きさを間違えるリスクがある

拡大倍率の書き方

詳細図の近くに、以下のように明記します。

💡ポイント

詳細図を描く際は、拡大・縮小の倍率を明記し、

本図との比率を正しく伝えること!

拡大倍率を明記しないと…?

加工者が実寸と勘違いし、加工ミスの原因になる

読み手によって解釈が異なり、設計意図が正しく伝わらない

組立や検査で、サイズの確認ミスが発生する可能性がある

▶ 詳細図は拡大倍率を明記しないと、寸法の誤解や加工ミスにつながる!

▶ JIS規格に準拠し、正確な倍率を記載することで図面の統一性を確保!

▶ 誰が見ても正しく理解できる図面作成を心がけよう!

正確な図面づくりのために、

詳細図の拡大倍率は必ず記載 しましょう!

詳細図の活用と注意点:見やすい図面を作成するコツ

寸法線が多すぎると、図面がごちゃごちゃして読み取りにくくなります。

そこで、詳細図を活用することで、部分ごとに寸法を整理し、

分かりやすい図面 にすることができます。

詳細図を活用すると…

部分的に拡大して寸法を記載できるので、全体図がスッキリする

細かい加工部分(穴、溝、面取りなど)の情報を明確にできる

寸法の見落としを防ぎ、加工ミスを減らせる

🔍 例えば…

ただし、詳細図の多用には注意!

詳細図が多すぎると、かえって図面が見にくくなることがあります。

🔍 対策として…

📌 詳細図を活用すると、寸法が整理され、見やすい図面になる

📌 ただし、多用しすぎると逆に見づらくなるので注意!

📌 適切なバランスを考えて、効果的に使おう!

詳細図は、「少なく、わかりやすく」がポイント!

うまく活用して、誰でも理解しやすい図面を作成しましょう!

2重寸法に気をつけよう!

詳細図を活用すると、細かい部分をわかりやすく伝えることができます。

しかし、同じ寸法が本図と詳細図の両方に

記載されてしまう「2重寸法」 には注意が必要です。

2重寸法とは?

本図と詳細図の両方に同じ寸法が書かれてしまうこと を指します。

例えば、全体図に「穴の径φ10」と記載し、

詳細図にも「φ10」と記載すると、2重寸法になってしまいます。

🔍 2重寸法が発生すると…

2重寸法を防ぐポイント

- 寸法は「本図」か「詳細図」のどちらか一方に記載する

- 詳細図では、形状説明に集中し、不要な寸法は書かない

- 寸法を移動した場合は、元の寸法を削除して統一する

- 詳細図を参照するような指示を入れる(例:「寸法は詳細Aを参照」)

詳細図を使うと見やすくなるが、2重寸法には注意が必要!

本図と詳細図で寸法が重複しないよう整理しよう!

不要な寸法を省略し、図面をシンプルにすることが大切!

「誰が見ても迷わない図面」を心がけ、

2重寸法のないわかりやすい設計を目指しましょう!

詳細図の活用例

まとめ

▶ 詳細図を活用することで、図面の情報が整理され、見やすくなる

▶ 加工や組立のミスを防ぎ、スムーズな製造が可能になる

▶ 適切な拡大倍率と配置を考慮し、わかりやすい図面を作成する

詳細図をうまく活用することで、設計意図が正確に伝わり、

製造や組立の効率が向上します。

分かりやすい図面作成を心がけましょう!

コメント