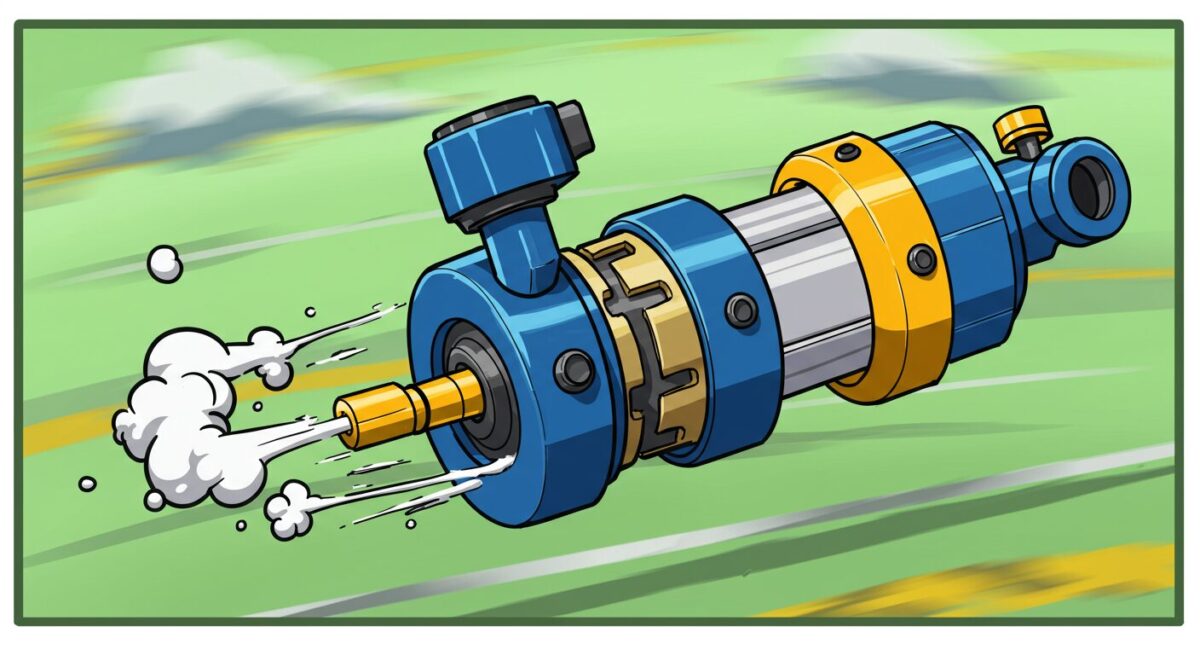

エアシリンダの動きを設計・選定する際、

「ストローク時間」と「終端速度」は非常に重要なポイントです。

これらを正しく理解していないと、動作不良や機械の故障、

さらには事故につながる恐れもあります。

この記事では、ストローク時間と終端速度の基本から、

計算方法、設計時の注意点まで、わかりやすく解説していきます!

ストローク時間とは?

ストローク時間とは、シリンダが一方の端から反対の端まで

移動するのにかかる時間を指します。

例えば、押出しシリンダなら「ロッドが引っ込んだ位置から伸びきるまで」、

または「伸びきった位置から引っ込むまで」にかかる時間です。

ストローク時間は、以下の要素により変わります。

動作スピードが速すぎると、シリンダに大きな衝撃が加わり、

寿命を縮める原因となります。

逆に遅すぎると生産性が低下するため、

適切なストローク時間の設定が求められます。

終端速度とは?

終端速度とは、シリンダのストロークが

終わる直前のロッドの移動速度を指します。

この速度が重要な理由は、

- 終端速度が速いほど、停止時の衝撃が大きくなる

- クッション機構(エアクッションなど)が吸収できる

運動エネルギーには限界があるためです。

つまり、終端速度が速すぎるとクッションが吸収しきれず、

破損や振動、異音などの問題が発生する可能性があります。

ストローク時間と終端速度の関係

ストローク時間はあくまで「スタートからゴールまでにかかる総時間」ですが、

終端速度はその「最後の瞬間の速度」です。

注意点は、ストローク全体の平均速度と、

終端速度は違うということです。

例えば、ストローク100mmを0.5秒で移動するシリンダがあったとすると、

平均速度 = 100mm ÷ 0.5秒 = 200mm/s ですが、

実際には中間加速後、さらに速度が上がるため、

終端速度は平均速度の1.5~2倍くらいになることも多いです。

このため、クッション設計やシリンダ選定時には、

平均速度だけでなく実際の終端速度を推定することがとても重要になります。

エアシリンダのストローク時間の算出方法

エアシリンダを選定する際、「どれくらいの時間でストロークが完了するか?」は

非常に重要なチェックポイントです。

動作が速すぎても遅すぎても、機械の性能や耐久性に影響を与えるため、

ストローク時間を正しく見積もることが必要になります。

本項では、エアシリンダのストローク時間の算出方法について、

カタログ値を活用する方法も交えながら、わかりやすく解説します!

ストローク時間を決める主な要素

エアシリンダのストローク時間は、次の要素で決まります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ストローク長さ | 移動距離が長いほど時間がかかる |

| 使用圧力 | 高いほど力が出る → 加速が早くなる |

| 負荷の質量 | 重いと加速が遅くなる |

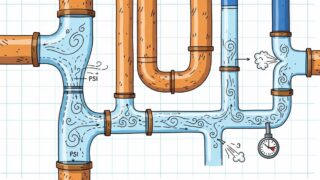

| 配管の口径・長さ | 抵抗が大きいと空気の流れが悪くなり動きが鈍くなる |

| バルブの流量能力 | 流菊なるほどとエア供給が追いつかず遅くなる |

| シリンダの内径(ボア径) | 大きいと必要流量が増える為、遅くなる |

| クッション設定 | 終端近くで減速するため、最終的な時間が伸びることも |

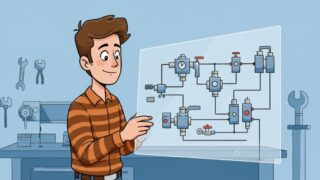

つまり、単純に「エアシリンダなら秒速○○mm」と決めつけるのではなく、

システム全体で考える必要があります。

カタログを参照する方法

エアシリンダメーカー(SMCなど)のカタログには、

参考速度やストローク時間の目安が記載されています。

カタログを使った算出手順は以下です!

カタログの「標準速度範囲」を確認

多くのカタログには「標準速度範囲」が記載されています。

🔍 例えば、、、

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 標準速度範囲 | 50~1000 mm/s |

といった情報が載っています。

ここで、自分が使いたい速度の目安がわかります。

よくある失敗例と対策

ここでは、初心者がやりがちな失敗と、その対策をまとめます!

| 失敗例 | 対策 |

|---|---|

| カタログの最大速度だけを見て決める | 使用条件(圧力、負荷)に合わせた速度を確認する |

| 配管抵抗を考慮せずに短時間設定する | 配管径、バルブ流量もカタログから選定する |

| クッションの減速分を考慮しない | クッション領域での減速時間を加味する |

| 負荷変動を考慮せず設計する | 実機で負荷に応じた再確認テストを行う |

エアシリンダのストローク時間は、単純な距離÷速度だけでなく、

などの影響を考慮する必要があります。

また、カタログに記載されている標準速度や移動時間表を

うまく活用することで、より正確な時間見積もりが可能になります。

ストローク時間を正しく見積もることは、

システムの生産性・安全性・耐久性を高めるための第一歩です。

ぜひ慎重に検討していきましょう!

ストローク時間の計算方法(簡易版)

おおまかなストローク時間は、下記の式で推定できます。

\(\displaystyle ストローク時間(秒)=\frac{ストローク距離(mm)} {平均速度(mm/sec)}\)

🔍 例)

- ストローク距離=200mm

- 平均速度=300mm/sec

\(\displaystyle ストローク時間(秒)=\frac{200(mm)} {300(mm/sec)}=約0.67秒\)

🚫注意

これは「バルブ開閉~移動~停止」までがスムーズな場合の理論値です。

実際は、加減速時間や配管抵抗、空気の圧縮性も影響するため、

設計上は1.2~1.5倍程度の余裕を持って考えるのが一般的です。

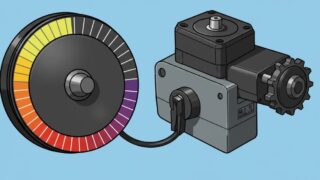

終端速度の計算方法(簡易版)

終端速度は、単純に平均速度をもとに以下のように推定します。

\(\displaystyle 終端速度≈平均速度×1.5~2.0\)

先ほどの例だと、

- 平均速度=300mm/sec

- 終端速度=450~600mm/secくらい

となります。

もしエアクッションやショックアブソーバで減速しない場合、

この速度でロッドが衝突するため、かなりの衝撃が発生します。

必ず終端速度に応じたクッション設定が必要です。

エアシリンダのストローク時間は負荷が大きいほど遅くなる

エアシリンダを選ぶとき、カタログに書いてある

「標準速度」や「参考ストローク時間」を見て安心していませんか?

実は、負荷が重いときは、そのままの速度で動かないことが多いのです!

本項では、なぜ負荷が大きいとストローク時間が遅くなるのか、

そして対策までわかりやすく解説していきます。

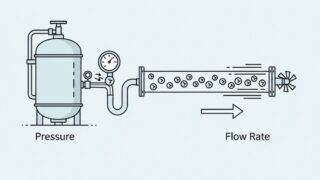

エアシリンダの基本動作

まず簡単にエアシリンダの仕組みをおさらいしましょう。

エアシリンダは、

- 圧縮空気の力でピストンを押す

- ピストンがロッドを押し出したり引き戻したりする

というシンプルな構造になっています。

つまり、空気の圧力 × シリンダの面積(ボア面積)によって、

ピストンに発生する力(推力)が決まります。

ストローク時間を左右する「負荷」とは?

ここでいう「負荷」とは、シリンダが動かさなければならない

物体の質量(重さ)や、運動を邪魔する抵抗力(摩擦力や外力)を指します。

こうしたものが負荷となり、エアシリンダの動きを遅くしてしまいます。

なぜ負荷が大きいと遅くなるのか?

理由はシンプルです!

エアシリンダの推力は一定

エア圧とシリンダサイズが決まれば、発生する推力(押す力)は一定です。

たとえば、次のような式で求められます。

\( \displaystyle F=P×A\)

A:ピストン面積(m²、平方メートル)

F:推力(N、ニュートン)

P:空気圧(Pa、パスカルまたはMPa)

🔍 例)

φ32mmのシリンダに0.5MPaの圧力をかけた場合

\( \displaystyle F=0.5×π×(32/2)2≈402N\)

(※空気圧が一定ならこの力は変わりません)

負荷が大きいと「加速しにくくなる」

物体を速く動かすには、加速度が必要です。

加速度はニュートンの運動方程式で次のように表されます。

\( \displaystyle 加速度(a)=\frac{推力 (F)} {質量 (m)}\)

つまり、同じ推力でも負荷(質量)が

大きいと加速度が小さくなり、加速に時間がかかるのです!

その結果、

➡ ストロークの完了時間が伸びる

➡ シリンダの動きが鈍く見える

という現象が起こります。

さらに影響を受けやすいシーン

特にストローク時間が伸びやすいのは次のような場面です。

「なんでこんなに遅いの!?」と現場で困る前に、

負荷を意識しておくことが大事です。

負荷によるストローク遅延への対策

負荷が大きくてストローク時間が伸びる問題には、いくつか対策方法があります!

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 使用圧力を上げる | 推力アップ (ただし耐圧・安全性に注意) |

| シリンダサイズ(ボア径)を大きくする | 推力アップ (エア消費量も増えるので注意) |

| 配管サイズを太くする | 流量を増やしてシリンダに素早くエアを送る |

| バルブ流量を大きいものに変更する | エア供給速度アップ |

| 負荷を軽くする | ワーク設計やガイドの改善で軽量化 |

| ストローク距離を短縮する | 移動量を減らすことで時間短縮 (工程見直しも検討) |

これらを組み合わせることで、負荷が重くても

ストローク時間を適正にコントロールすることができます!

負荷が重い場合は、シリンダサイズや圧力、配管・バルブなどを見直す必要があります。

エアシリンダのストローク時間は、負荷(質量)が大きいと遅くなります。

推力が一定でも、負荷が重いと加速度が小さくなり、

動作が遅くなるのが原因です。

カタログの標準速度や移動時間は、

軽負荷のときの参考値であることに注意!

設計時の注意ポイント

ここで、エアシリンダのストローク時間・終端速度設計において、

特に初心者が気をつけたいポイントを紹介します!

✅ ストローク距離に対して必要な時間を無理に短くしない

👉 動作速度を速くするとシリンダや機構への負荷が急増します。

✅ 終端速度が高い場合、エアクッションやショックアブソーバを必ず設ける

👉 クッション無しだとピストンやシリンダカバーが破損します。

✅ 配管抵抗やバルブ流量も設計に入れる

👉 バルブの流量が足りないと、シリンダが加速できず遅くなります。

✅ ストロークの途中にクッションが効く領域があることを理解する

👉 特にエアクッションでは、ストロークの終盤(例えば40mmなど)で減速します。

✅ 外部ストッパーを併用する場合、ストッパー自体の耐久性も考慮

👉 直接ロッドを止めるとロッド曲がりや損傷のリスクあり。

まとめ

エアシリンダのストローク時間と終端速度は、

単に「速く動かす」「時間を短縮する」だけでは決められません。

動作のスムーズさ、安全性、耐久性をしっかり考えた上で、

適切に設計・設定することが重要です。

特に、終端速度はストローク全体の平均速度より

ずっと速くなりやすいため、油断は禁物です。

「動きが速い=良い」というわけではなく、

適正な速度・クッション調整を行うことで、

長く安定した運用につながります。

設計段階でストローク時間と終端速度を

しっかり計算・検討し、トラブルのない

エアシリンダ設計を目指しましょう!

モーターやアクチュエーターなど、

機械の駆動源に関する基礎知識と

選定基準をまとめています。

コメント