機械設計を学び始めると必ず出てくるのが

「力の合成」と「力の分解」です。

例えば、ボルトや部品にかかる力を正しく理解しなければ、

強度不足による破損や設計ミスにつながります。

✔ 力の合成(複数の力をまとめる)

複数の力が作用するときに、それを1つの「合力」として表す方法。

✔ 力の分解(1つの力を分ける)

ある力を、基準となる方向に沿った成分に分けて考える方法。

この2つを理解することで、

複雑な力の問題もシンプルに考えられるようになります。

自動計算フォーム~力の合成と分解~

力の合成

力の分解①(水平と垂直)

力の分解②(傾斜のある力の分解)

力の合成の基本

同一直線上の力の合成

最も簡単なケースは、同じ直線上にかかる力の合成です。

🔍 例)

10 N の力と 15 N の力が同じ向きに作用 → 合力は 25 N

10 N と 15 N が逆向きに作用 → 合力は 5 N(大きい方の方向)

👉 機械設計では、ベルトやチェーンの張力、ボルトの軸力などでよく出てきます。

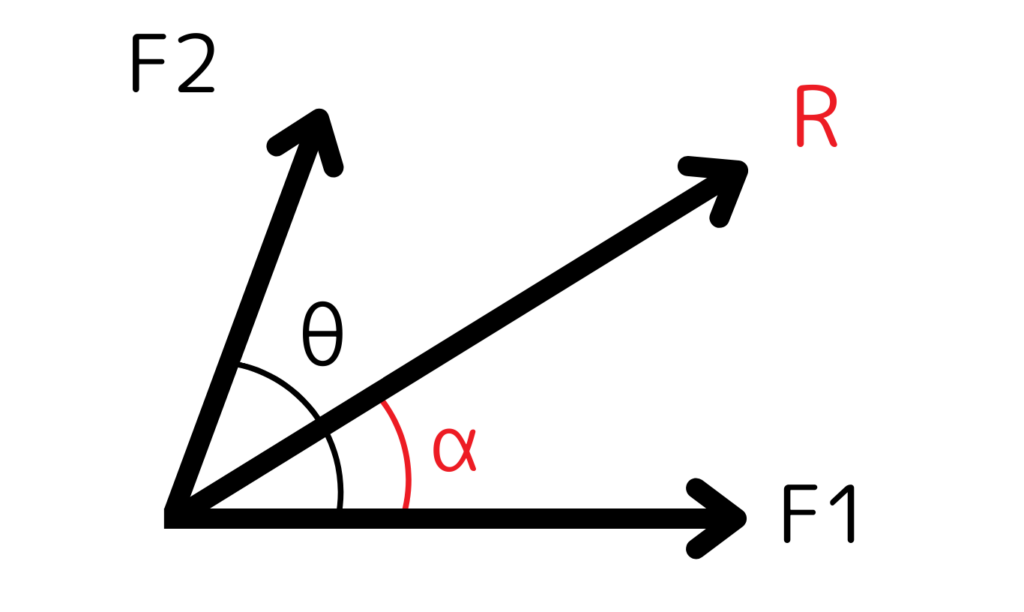

角度のある力の合成(平行四辺形の法則)

2つの力が角度を持って働くときは「平行四辺形の法則」を使います。

合力の大きさは以下で求められます。

\( \displaystyle R=\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}\)

ここで、

- R:合力(Resultant force)

- F1,F2:それぞれの力の大きさ

- θ:力の間の角度

また、合力の向きは以下で表せます。

\( \displaystyle tan \alpha = \frac{F_2 \sin \theta}{F_1 + F_2 \cos \theta}\)

上記、自動計算フォーム(力の合成)の入力式になります。

具体例:2つの力の合成

ある物体に対して、次の2つの力が同時に作用しています。

- 水平方向に 100 N の力(F1)

- それに対して 60° の角度で、80 N の力(F2)が斜め上向きに作用している

🔧 設定条件

| 項目 | 内容 | 計算フォームの値 【力の合成】 |

|---|---|---|

| 荷重の大きさ F1 | F1 = 100 N | 100 |

| 荷重の大きさ F2 | F2 = 80 N | 80 |

| 荷重の方向 θ | 水平(F1)に対して 60° | 60 |

このとき、2つの力を合成して、合力の大きさと向きを求めると…

合力の大きさ

\( \displaystyle R=\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}\)

\( \displaystyle R=\sqrt{100^2 + 80^2 + 2×100×80× \cos 60°}\)

\( \displaystyle R=\sqrt{10000 + 6400 + 8000}\)

\( \displaystyle R=\sqrt{24400}≈156.205\)

合力の向き(水平からの角度 α)

\( \displaystyle tan \alpha = \frac{F_2 \sin \theta}{F_1 + F_2 \cos \theta}\)

\( \displaystyle tan \alpha = \frac{80 \sin 60°}{100 + 80 \cos 60°}\)

\( \displaystyle tan \alpha = \frac{69.282032303}{140}=0.49487166\)

\( \displaystyle α = arctan(0.49487166)≈26.330°\)

物体には約 156.205 N の力が、水平から 26.330° 上向きの方向に働いていることになります。

つまり、2つの力を合わせると、より強い力が斜め方向に作用しているということです。

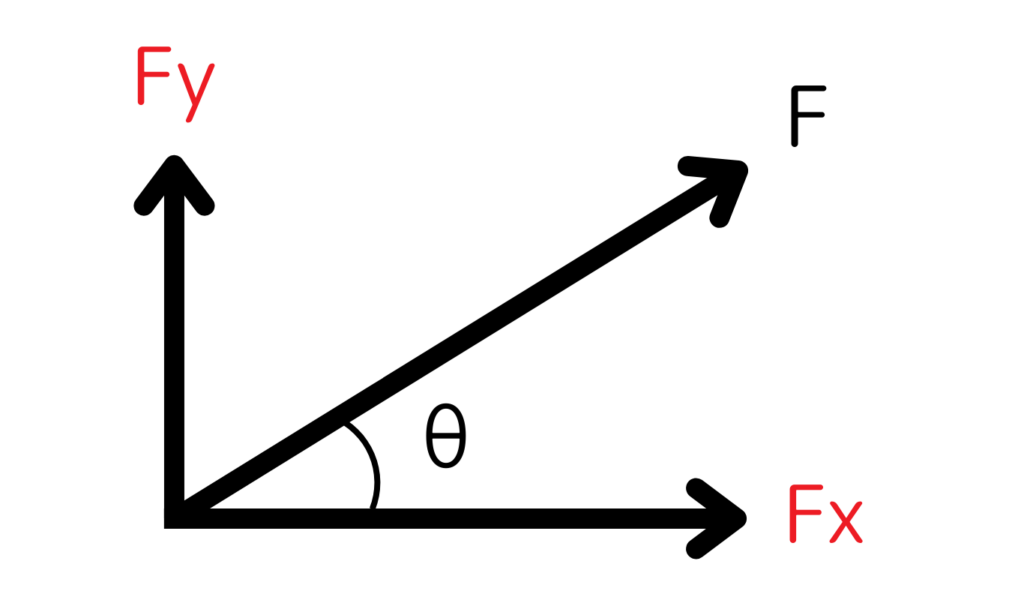

力の分解の基本

力の分解の基本式

1つの力 F を、基準となる2方向に分ける場合

\( \displaystyle F_x = Fcosθ\)

\( \displaystyle F_y = Fsinθ\)

これが「分力」の考え方です。

上記、自動計算フォーム(力の分解①)の入力式になります。

具体例①:2つの力の分解(水平と垂直)

例題:斜めに引っ張る力

100 N の力でロープを水平に対して 30° 上向きに引いた場合、水平成分と垂直成分を求める。

🔧 設定条件

| 項目 | 内容 | 計算フォームの値 【力の分解①】 |

|---|---|---|

| 荷重の大きさ F | F = 100 N | 100 |

| 荷重の方向 θ | 水平に対して 30° | 30 |

水平方向

\( \displaystyle F_x = Fcosθ\)

\( \displaystyle F_x = 100×cos30°\)

\( \displaystyle F_x ≈86.6N \)

垂直方向

\( \displaystyle F_y = Fsinθ\)

\( \displaystyle F_y = 100×sin30°\)

\( \displaystyle F_y = 50N\)

このとき、ロープが水平に支えるのは 86.6 N、持ち上げる方向に働くのは 50 N という意味です。

具体例②:2つの力の分解(傾斜のある力の分解)

傾斜45°のガイドレールに垂直荷重がかかる場合

ある機械装置において、ガイドレールが水平面に対して

45度の角度で傾斜して取り付けられている。

このガイドレール上に搭載された部品に対して、

重力による垂直下向きの荷重が100N作用している。

設計者は、この荷重を「ガイドレールの進行方向(レール軸方向)」と

「レールに垂直な方向(支持方向)」に分解し、

それぞれの力成分を算出する必要がある。

🔧 設定条件

| 項目 | 内容 | 計算フォームの値 【力の分解②】 |

|---|---|---|

| 荷重の大きさ F | F = 100 N | 100 |

| 荷重の方向 θ | 垂直下向き(重力方向) | 270 |

| 座標系(F1) α | F1:レール方向 | 225 |

| 座標系(F2) β | F2:レールに垂直な方向 | 315 |

🧮 分解の考え方

荷重Fは垂直方向(鉛直)に作用していますが、

ガイドレールが45°傾いているため、

この荷重を「レール方向(X軸)」と

「レールに垂直な方向(Y軸)」に分解します。

- 荷重方向 θ = 270°(真下)

- レール方向 α = 225°(F1)

- レール垂直方向 β = 315°(F2)

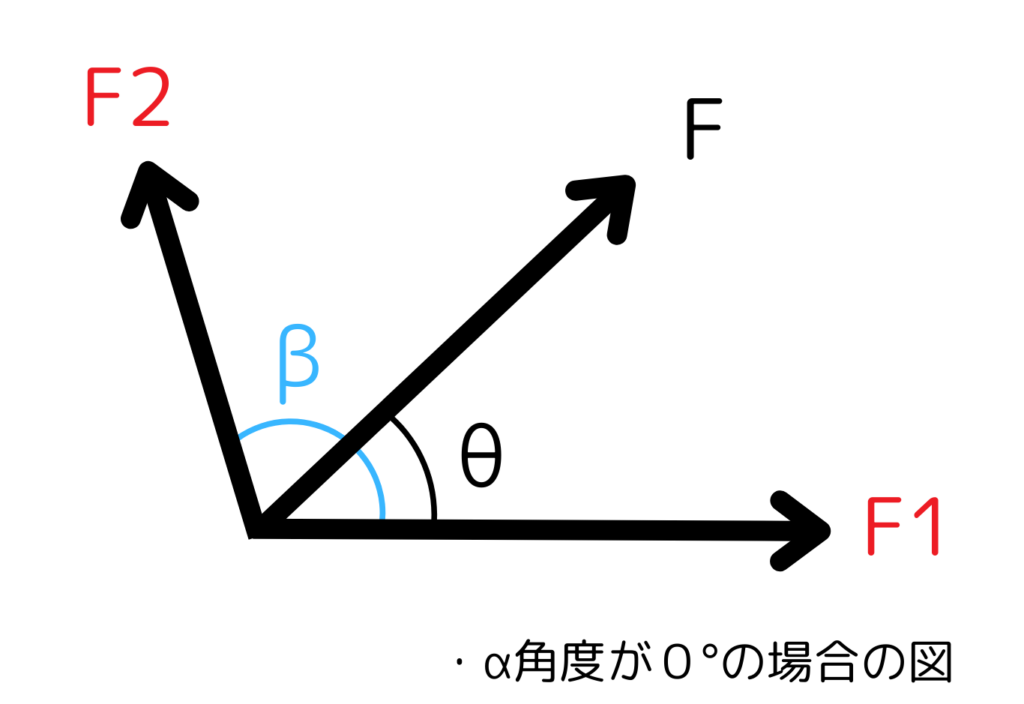

分解式(傾斜のある力の分解)

ある力 F が、ある方向(角度 \theta)に向かって作用しているとします。

この力を、任意の2方向(たとえばF1方向とF2方向)に分けたい場合、それぞれの方向がどの角度にあるかを指定する必要があります。

ここでは、F1方向が角度α、Y方向が角度β にあるとします。

このとき、力の分解は以下のように行います。

F1方向の成分

「力の向き」と「F1方向の向き」の角度差を使って、

\( \displaystyle F1 = F×cos(θ-α)\)

つまり、力がF1方向にどれだけ寄与しているかを計算します。

\( \displaystyle F1 = 100×cos(270-225)\)

\( \displaystyle F1 = 100×cos(45)\)

\( \displaystyle F1 ≈70.7N\)

F2方向の成分

同様に、F2方向との角度差を使って、

\( \displaystyle F2 = F×cos(θ-β)\)

F2方向への寄与を求めます。

\( \displaystyle F2 = 100×cos(270-315)\)

\( \displaystyle F2 = 100×cos(-45)\)

\( \displaystyle F1 ≈70.7N\)

解釈と設計への応用

| 成分 | 意味 | 設計での使い方 |

|---|---|---|

| F1(70.7 N) | レール方向の成分(滑ろうとする力) | 摩擦力の計算、駆動力の検討 |

| F2(70.7 N) | レールに垂直な成分(押し付ける力) | ガイドの支持力、変形・接触圧の評価 |

機械設計での具体的な利用シーン

ボルトやピンの設計

斜めの力を受けるボルトでは、

軸方向の引張力と横方向のせん断力に分解して評価します。

軸力が大きければ引張強度を確認し、

横方向が大きければせん断破壊を防ぐ設計が必要です。

クレーンや吊り具の設計

ワイヤーロープを角度をつけて吊る場合、

ロープの張力は重さ以上に大きくなります。

分解を正しく行わないと、

強度不足で破断事故につながります。

荷重分担を誤解して「1/2 で済む」と考えると大事故の原因になります。

リンク機構やカム機構

複雑な動きをする機械要素では、

各部材にかかる力を分解して解析しなければ

正しい寸法や材質を選べません。

注意点・設計者が陥りやすいミス

初心者への推奨ポイント

まとめ

「力の合成と分解」は、機械設計の基礎中の基礎でありながら、

実務に直結する重要な考え方です。

✔ 合成 → 複数の力をまとめて考える

✔ 分解 → 1つの力を成分に分けて考える

これを理解すると、荷重計算、強度設計、

安全設計などの幅広い場面で役立ちます。

記事冒頭にある「自動計算フォーム」を活用すれば、

実際に数値を入力して理解を深められます。

ぜひ手を動かしながら、力の基本を身につけてください。

コメント