機械設計では「動力の伝達」や「回転の制御」は

とても重要なテーマです。

中でも、回転方向を直角に変えながら、

大きな減速比を得られる歯車が

「ウォームギヤ(ウォームとウォームホイール)」です。

この記事では、ウォームギヤの基本的な仕組み・

特徴・設計時の注意点・選定ポイントを、

初心者にもわかりやすく解説します。

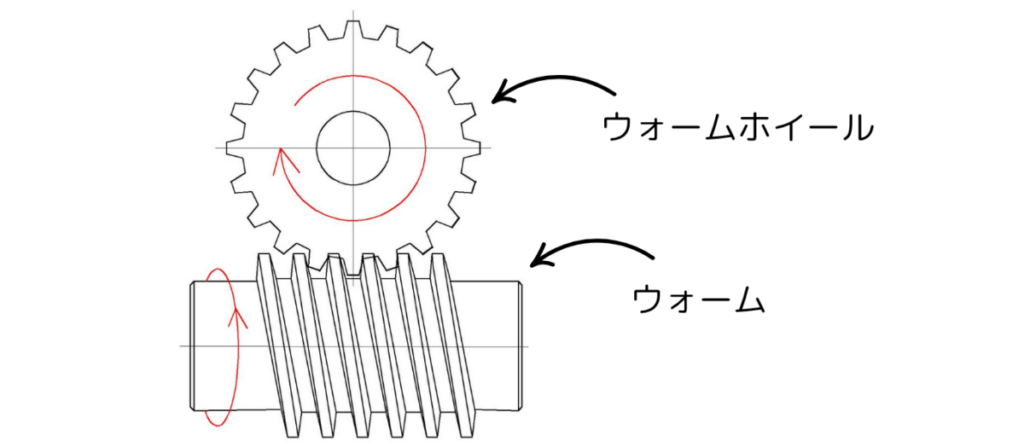

ウォームギヤとは?

ウォームギヤとは、ネジのような形状の「ウォーム」と、

それにかみ合う「ウォームホイール(歯車)」で構成される、

直角伝達用の歯車機構です。

ウォームが回転すると、その力が直角方向にある

ウォームホイールに伝わり、90度方向に回転を伝える仕組みです。

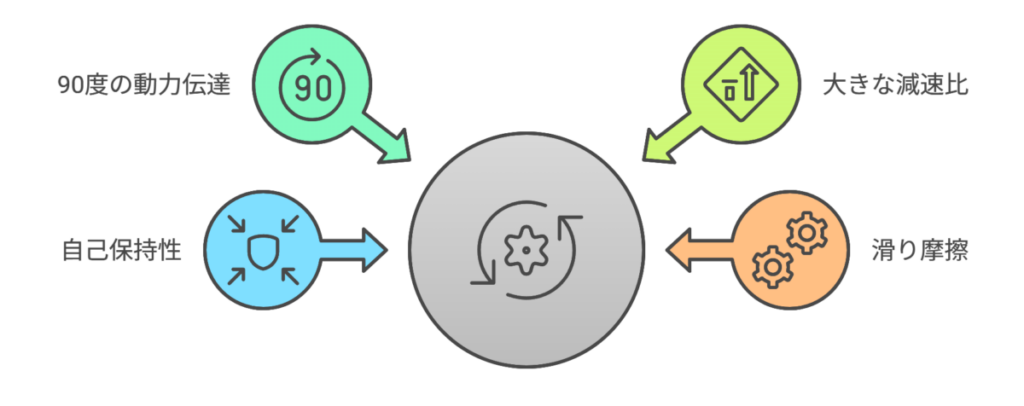

ウォームギヤの主な特徴

ウォームギヤが持つ4つの主要な特徴について、

具体例とともにわかりやすく見ていきましょう。

特徴1:90度の動力伝達が可能

ウォームギヤ最大の特徴は、

軸の向きを直角(90度)に変えて動力を伝えられることです。

ウォームとウォームホイールは、

軸が直交して組み合わされているため、

モーターなどの回転力を別方向に伝えたいときに非常に便利です。

具体例

このように、省スペース設計が可能であり、

限られたスペースでも効率的に力を伝えられます。

特徴2:大きな減速比が得られる

ウォームギヤは、1段で非常に大きな減速比(20:1や50:1など)を

得られることが大きな強みです。

減速比とは?

「入力に対して出力がどれくらいゆっくり動くか」を示す比率のことです。

たとえば30:1の減速比であれば、ウォームが30回転して、

ウォームホイールがようやく1回転するという意味です。

メリット

活用例

特徴3:自己保持性がある

ウォームギヤには、減速比が高い場合、

自己保持性という特性があります。

自己保持性とは?

出力側(ウォームホイール)に力がかかっても、

逆方向に力が伝わらずウォームが回らないという性質です。

どんなときに便利?

活用例

ただし、すべてのウォームギヤが自己保持するわけではありません。

減速比や摩擦係数によって変わるため、選定時には注意が必要です。

特徴4:滑り摩擦が大きく効率はやや低め

ウォームギヤは「すべり摩擦」によって

動力を伝える仕組みになっているため、

他の歯車(かみ合い摩擦)に比べて摩擦損失が大きいです。

効率の目安

なぜ効率が下がる?

ウォームの回転がホイールに対して「滑る」ように

力を伝えるため、摩擦熱が発生します。

これがエネルギー損失となり、回転効率を低下させます。

設計上のポイント

ウォームギヤは「ゆっくり・強く・確実に動かす」場面に最適

ウォームギヤは、以下のような特徴を持つ、

非常にユニークで便利な歯車機構です。

| 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 90度の動力伝達 | 配置自由度が高く省スペース | 軸配置が固定される |

| 高減速比 | 精密で力強い動き | 効率が落ちやすい |

| 自己保持性 | 安全性が高くブレーキ不要 | 条件によって発揮されない |

| 滑り摩擦 | 静音性あり | 摩耗・発熱への対策が必須 |

ウォームギヤは一見シンプルですが、

設計にあたっては摩擦や材料、潤滑などの配慮が必要です。

減速比や自己保持の有無など、

カタログやメーカー資料をしっかり確認することがポイントです。

ウォームギヤは構造的に「静かでコンパクト」に減速できるため、

住宅設備や静音重視の装置にも向いています。

用途が広く、設計者の工夫次第でさまざまな使い方が可能です。

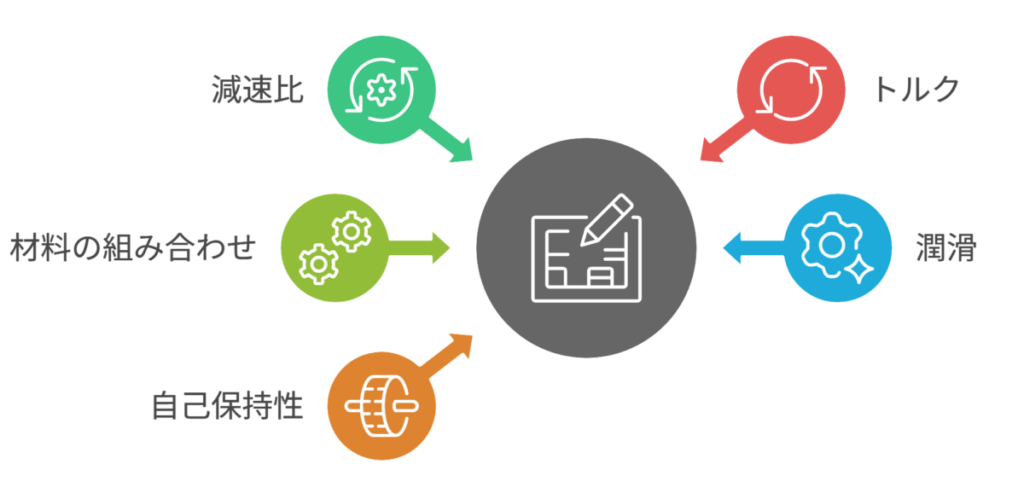

ウォームギヤの選定ポイント

ウォームギヤを選定するときに重要なポイントを以下にまとめます。

減速比(i)

ウォームギヤの減速比は「ウォームホイールの歯数 ÷ ウォームの条数」で決まります。

たとえば…

- ウォーム:1条(1つのねじ山)

- ウォームホイール:30歯

→ 減速比 i = 30 ÷ 1 = 30:1

条数が増えると、1回転で多くの歯が進む

→ 減速比が下がり、回転スピードは速くなる

トルク(伝達できる力)

ウォームギヤは高トルク(力)を得るための装置でもあるため、

出力軸に必要なトルクを事前に計算し、それに合う仕様を選定しましょう。

摩擦損失が大きいため、実効トルクは余裕を持って設計

材料の組み合わせ

ウォームギヤは「すべり接触」のため、異なる材料で組み合わせるのが一般的です。

| ウォーム | ウォームホイール | 理由 |

|---|---|---|

| 鋼 | 青銅 or 真鍮 | 焼付き防止、摩耗軽減 |

同じ金属同士(鉄×鉄など)はNG。

必ず異種金属で。

潤滑・冷却

摩擦熱が発生しやすいため、潤滑は必須です。

連続運転や高負荷の場合は、

冷却ファンやオイル冷却システムが必要な場合もあります。

自己保持性の有無

すべてのウォームギヤが自己保持するわけではありません。

減速比が20:1を超えると、自己保持性が発現しやすいですが、

によって変わるため、カタログやメーカーの技術資料で確認しましょう。

設計時の注意点

効率を過信しない

構造上どうしても滑り摩擦があるため、

エネルギー損失(=発熱)が起きやすく、効率が落ちます。

余裕をもったモーター選定や冷却対策が必要です。

逆転不可の確認

自己保持性がある場合、

外力を加えても回転しないことがあるため、

手動で逆転操作したい場面には不向きな場合もあります。

メンテナンスしやすい構造に

ウォームギヤは潤滑が命。

オイルの交換やグリスアップがしやすい構造を

設計段階で検討しましょう。

まとめ:ウォームギヤの「使いどころ」を理解しよう

ウォームギヤは、

▶ 90度の方向変換

▶ 高減速・高トルク伝達

▶ 自己保持性による安全性

という特徴を活かし、

「遅く、力強く、止める」といった

動作が求められる場面で非常に有効です。

ただし、

➤ 効率が低い

➤ 発熱しやすい

➤ 高速回転には不向き

という短所もあるため、適材適所での活用が重要です。

コメント