機械設計を学び始めたばかりの方や、

実際に設計業務に携わり始めた新人設計者の中には、

「この材料は“粘りがある”から壊れにくいよ」などと言われて、

「ん?粘りってなに?ゴムみたいに伸びるってこと?」と

疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか?

今回は、材料の「粘り(ねばり)」とは何か?

という素朴な疑問にお答えしつつ、

その工学的な意味・評価指標・設計時の注意点や活用のコツまでを

初心者向けに丁寧に解説していきます。

材料の「粘り」ってどういう性質?

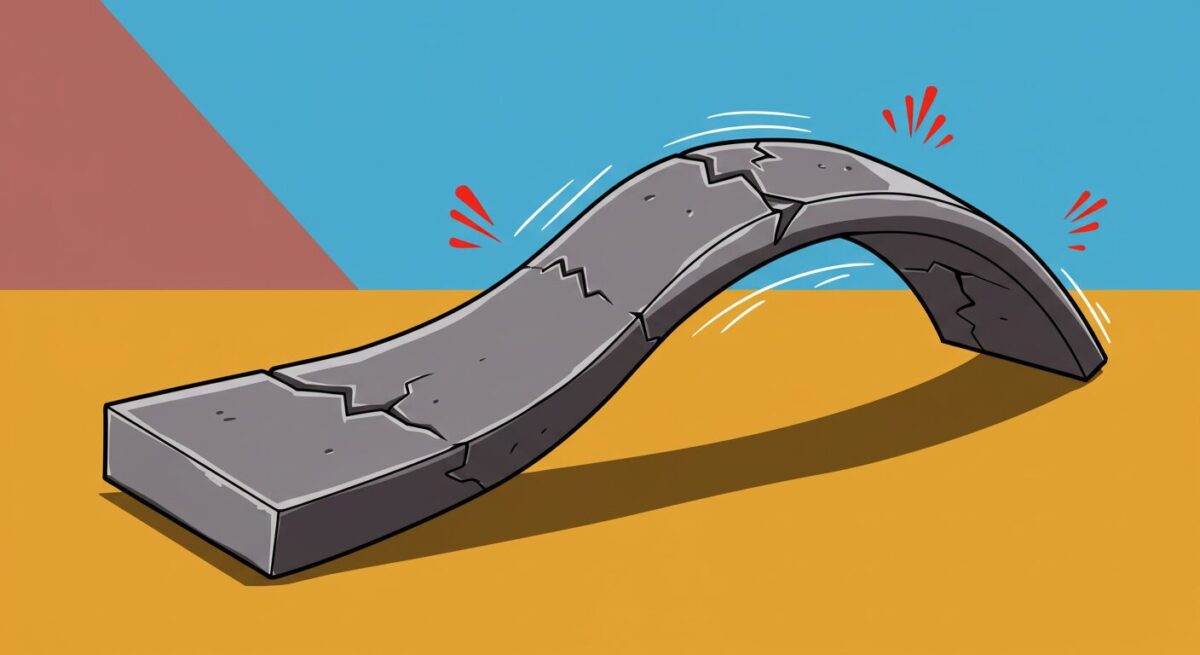

材料の「粘り」とは、一言で言えば

壊れるまでにどれだけ変形に耐えられるか

(=エネルギーを吸収できるか)という性質

つまり、「粘りがある材料」とは、

外力を受けてもすぐに割れたり折れたりせず、

グニャッと変形しながら力を吸収して耐える材料ということです。

やわらかさやゴムのような伸びとは違う?

ここが初心者にとって混乱しやすいポイントです。

例えば、鉄(鋼)は硬いけれど、粘りがある材料です。

逆に、ガラスは硬いけれど粘りがない(=もろい)材料です。

粘りとは「変形しながらも破壊されにくい能力」であり、

それは靱性(じんせい)という工学的な用語で表現されます。

粘りを評価する指標:「靱性(じんせい)」とは?

粘りの強さを表す指標には、「靱性」というものがあります。

これは材料が壊れるまでに吸収できるエネルギーの量を表します。

靱性のイメージ:グラフで見ると?

材料の力学的な性質を表すとき、

応力-ひずみ曲線というグラフがよく使われます。

このグラフにおいて

靱性は、このグラフの曲線下の面積になります。

つまり、「力をかけたらどれだけ変形して、

どれだけ壊れずに耐えたか」をエネルギー的に表した量です。

✅ 広い面積=靱性が高い(=粘りがある)

🚫 狭い面積=靱性が低い(=粘りがない)

粘りのある材料とない材料の比較

| 材料 | 粘り(靱性) | 硬さ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 鋼(S45Cなど) | 高い | 中程度 | 粘り強く壊れにくい |

| アルミニウム(A5052など) | 中程度 | やや柔らかい | 軽く、ある程度の粘りがある |

| 鋳鉄(FC200など) | 低い | 硬い | 脆く、割れやすい |

| ガラス、セラミックス | 非常に低い | 非常に硬い | もろい、衝撃に弱い |

| ゴム | 非常に高い | 非常に柔らかい | 粘りはあるが強度は低い |

ポイントは、硬さと粘りは別物だということです。

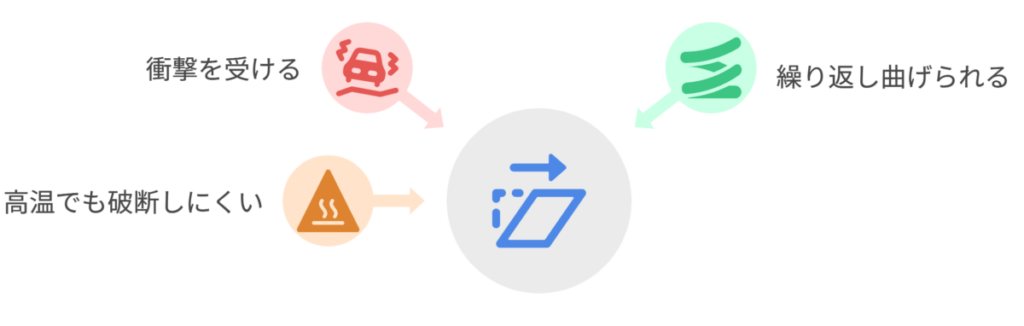

粘りがある材料はどんな場面で使う?

粘りのある材料は、以下のような衝撃や負荷がかかる部品に向いています。

衝撃を受ける部品

🔍例)

自動車のシャーシやバンパー構造

衝突時のエネルギーを吸収するために粘りが必要

繰り返し曲げられる部品

🔍例)

バネ鋼、シャフト

疲労破壊を防ぐには、一定の粘りが必要

高温でも破断しにくい部品

🔍例)

ボイラー部材、圧力容器

粘りがあることで延命されやすい

設計における粘りの活用と注意点

粘りを重視する設計での推奨ポイント

粘りに関する注意点

靱性が高いと加工しにくくなるのはなぜ?

靱性(じんせい)が高い材料は、壊れにくく、ねばり強い性質を持っています。

これは「いいこと」のように思えますが、

加工のしやすさ(=切削性)という面では注意が必要です。

「ねばり強い=刃物に抵抗する」

靱性が高い材料は、工具で削ろうとしても、

刃先にくっついたり、なかなか削れなかったりすることがあります。

なぜなら・・・

材料が変形しながら力を逃がす(=抵抗してくる)

切削中に切りくずが細かく切れず、ねばって巻きつく

熱がこもりやすくなり、刃先が摩耗しやすくなる

靱性の高い材料は切削工具に負荷がかかりやすく、

加工が難しい材料と言われます。

例を交えて解説

| 材料例 | 靱性 | 加工のしやすさ |

|---|---|---|

| 鋳鉄 (FC200など) | 低い(もろい) | 加工しやすい(切削性が良い) |

| 炭素鋼 (S45Cなど) | 中〜高 | 比較的加工しやすい(ただし焼入れ後は注意) |

| ステンレス鋼 (SUS304など) | 高い | 加工しにくい(ねばって刃に絡みやすい) |

| チタン合金 | 非常に高い | 加工が非常に難しい(専用工具や条件が必要) |

例えばSUS304(ステンレス鋼)は靱性が高くて丈夫ですが、

「切りくずがうまく取れず、工具に巻き付く」

「熱がこもって刃がすぐに摩耗する」など、

初心者が普通の工具で加工するとトラブルが起こりやすい材料です。

初心者が気をつけるべきポイント

加工条件をしっかり設定する

靱性が高い材料は、熱を持ちやすいので冷却が重要です。

工具選定がカギ

靱性が高い材料には、

普通のハイス鋼工具だとすぐ摩耗してしまうため、

専用工具の使用がおすすめです。

切りくず処理に注意

初心者が覚えておきたい「靱性と加工性」の関係は以下の通りです。

靱性が高い材料は壊れにくくて頼もしいが、切削しにくい性質を持つ

加工中に刃物にねばって絡んだり、熱を持って工具が痛みやすい

対策としては、切削条件・工具選定・冷却が重要

特にステンレス鋼やチタン合金など、靱性の高い材料は「難削材」と呼ばれる

つまり、靱性の高い材料を使うときは

「設計段階での材料選定」だけでなく、

「加工工程も含めた設計の視点」が大切になります。

初心者が覚えておきたい豆知識

「ねばり」と「もろさ」は対義語

一般的に鉄系材料は粘りがある

ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などは靱性が高く、

設計現場で使いやすい材料が多いです。

シャルピー衝撃試験で粘りを評価

材料の粘りを簡易的に評価するには「シャルピー衝撃試験」という方法があります。

切り欠きを入れた試験片にハンマーを当てて、

吸収されたエネルギーを測定する試験です。

これも靱性の目安になります。

まとめ

初心者が最初につまずきやすい「粘り」という材料特性について、

今回は以下のように整理して解説しました。

✔ 粘りとは、壊れるまでにどれだけ変形に耐えられるかという性質

✔ 工学的には「靱性(じんせい)」という言葉で表される

✔ 硬い=粘りがある、ではない!(硬いけどもろい材料もある)

✔ 粘りがある材料は、安全性が高く、衝撃や繰り返し荷重に強い

✔ ただし、粘りがありすぎると精度や加工性に悪影響も

材料の「粘り」は、材料選定や設計判断において非常に重要な要素です。

材料特性の一つとして、

強度・硬度・靱性(粘り)・耐摩耗性・耐食性などを

バランスよく評価することが、設計者としてのスキルアップにもつながります。

コメント