金属部品を使っていると、

「熱くなると膨らむ」「冷えると縮む」

という話を耳にすることがありますよね。

でも、なぜ金属は温度によって大きさが変わるのでしょうか?

本記事では、金属が冷えると縮む理由(熱収縮の原理)と、

それが機械設計にどう関わるのかについて、初心者にもわかりやすく解説します。

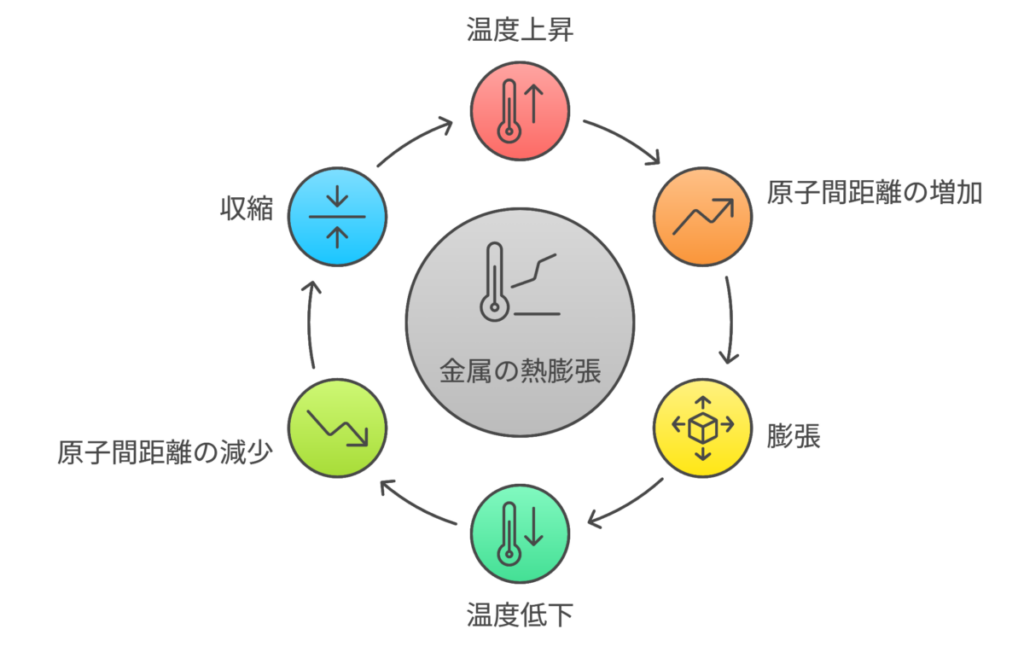

なぜ金属は冷えると縮むの?

原子の振動が原因!

金属は、原子がたくさん集まってできている材料です。

この原子たちは、温度が上がると激しく振動し、

下がると穏やかに振動するという特徴があります。

つまり、金属が冷える=原子の振動が収まり、

詰まってくる=縮むということです。

この現象を「熱膨張・熱収縮」と呼びます。

原子の振動と膨張の関係とは?

金属はたくさんの原子が整然と並んでできています。

この原子たちは温度が上がると小刻みに振動し始め、

お互いの距離が少しずつ広がる=膨張します。

このとき、

鉄やステンレスなどの線膨張係数が小さい材料は、

アルミなどの線膨張係数が大きい材料は、

どれくらい縮むの?(線膨張係数)

金属ごとに、温度変化による「縮みやすさ」が異なります。

その指標が「線膨張係数(せんぼうちょうけいすう)」です。

そもそも「線膨張係数」ってなに?

線膨張係数とは、

「温度が1℃変わったときに、1mの長さが何ミリ伸びたり縮んだりするか」

を表す数字です。

たとえば、長さ1mの部品が10℃冷えたときにどれくらい縮むか、

以下に一例を示します。

| 材料 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 10℃冷却時の収縮量(1mあたり) |

|---|---|---|

| アルミニウム | 約23 | 約0.23mm |

| 鉄(SS400など) | 約12 | 約0.12mm |

| ステンレス(SUS304) | 約17 | 約0.17mm |

この数字が大きい=温度でたくさん伸び縮みする材料

小さい=あまり伸び縮みしない材料、ということです。

たった10℃の変化でも、

ミリ単位の誤差が出ることに注意が必要です!

設計上、どんなことに気をつけるべき?

金属の熱収縮は、設計や組立に大きな影響を与えることがあります。

ここでは代表的な設計上の注意点を紹介します。

異なる材料を組み合わせるときは注意!

異なる膨張係数を持つ金属を組み合わせると、

温度変化によって“ズレ”や“応力”が発生します。

🔍 例)

アルミフレームに鉄製のブラケットを固定すると、

冷却時に締め付けが緩んだり、逆に歪んだりすることがあります。

設計時に「温度差に強い構造(スライド機構や伸縮逃げ)」を

組み込むのがポイントです。

熱収縮を利用する方法もある!

逆に、「冷やすと縮む」という性質をうまく活用する方法もあります。

🔍 例) 冷却収縮による圧入組立

軸(シャフト)を冷やして縮ませ、穴にスムーズに挿入

常温に戻ると軸が膨張してガッチリ固定される!

工具を使わずに強力な締結ができる「スマートな圧入手法」です。

🔍 例) シャフトとギア(歯車)の圧入組み立てに利用!

たとえば、金属のシャフトにギアを取り付けるとき、こんな方法が使われます。

手順

- ギアを加熱して膨張させる(バーナーや加熱炉などで100〜200℃に)

- 膨張したギアをシャフトにスッと差し込む

- 常温に戻るとギアが収縮して、シャフトをがっちりつかむ!

この方法のメリット

「冷えると縮む」という金属の性質は、

摩擦力を使った強固な接合に活かすことができるんです!

熱で膨らませて入れ、冷えて締まる。

この方法は「焼きばめ」や「熱収縮嵌合」とも呼ばれ、

工作機械など幅広く利用されています。

精密機構では温度管理が超重要!

微細なクリアランスを要求される機構では、

温度による寸法変化がトラブルの原因になることも。

特にベアリングやスライド機構、光学部品などは要注意!

精密機器では「常温設計」だけでなく、

「使用環境の温度条件」も踏まえたクリアランス設定が求められます。

応用:熱収縮はトラブルにもなり得る!

よくあるトラブル例

組立時にはピッタリだったのに、寒い倉庫でガタガタになった

屋外設置の装置が、昼夜の温度差でボルトが緩んだ

高温での運転後、部品が縮んで歪みが発生した

まとめ:冷えると縮む ― 設計者なら押さえておきたい物性の基本!

✔ 金属は原子の振動が小さくなることで縮む=これが熱収縮の正体

✔ 材料ごとに縮み方が違うため、線膨張係数の確認は必須

✔ 異種材料の組合せ・精密部品・圧入などで大きく影響が出る

✔ 設計の中で、「温度と寸法は連動する」ことを常に意識しよう!

温度変化を“敵”にも“味方”にもできるのがプロの設計者。

冷えると縮む――当たり前の現象にこそ、設計の知恵が活きてきます!

コメント