私たちの身の回りには、ベルトやチェーンを

使って動いている機械がたくさんあります。

自転車のペダル、車のエンジン、工場のコンベア、印刷機――。

これらは「動力(エネルギー)」を一か所から

別の場所へ伝えるための伝達機構を備えており、

その中でも特に多く使われているのが

「ベルト伝達」や「チェーン伝達」 です。

でも、なぜ歯車ではなく「ベルト」や「チェーン」なのでしょうか?

どんな違いがあり、どうやって選べばいいのでしょうか?

この記事では、伝達機構の基礎知識と選定の考え方を、

初心者でもわかるようにやさしく解説します。

そもそも「動力伝達機構」とは?

動力伝達機構とは、モーターやエンジンなどの動力源から、

別の部分に力を伝える仕組みのことです。

たとえば…

このように、「回転運動」や「トルク(回す力)」を、

一定の距離を越えて別の軸に伝えることが目的です。

主な動力伝達方式の種類

機械設計では、以下のような方式が使われます。

| 方式 | 特徴 |

|---|---|

| 歯車(ギア) | 精密、高効率、近距離向け |

| ベルト伝達 | 静か、安価、ある程度の距離を伝えられる |

| チェーン伝達 | 強力、正確、潤滑が必要 |

| カップリング | 同軸で接続、小型機器に最適 |

| シャフト(軸)伝達 | 長距離、直線的に動力を伝える |

この記事では、その中でも「ベルト伝達」と「チェーン伝達」に焦点を当てます。

ベルトとチェーンの違いとは?

| 比較項目 | ベルト伝達 | チェーン伝達 |

|---|---|---|

| 構造 | ゴムや樹脂などの柔らかい輪 | 金属リンクをつないだ鎖 |

| 摩擦 | 滑ることがある(すべり) | ほぼ滑らず正確に回転伝達 |

| 騒音 | 静か | 金属同士が当たってうるさい場合も |

| 寿命 | 摩耗しやすく定期交換が必要 | 潤滑すれば比較的長寿命 |

| 交換性 | エンドレス構造が多く交換困難 | 継手で分解・交換が容易 |

| コスト | 安価 | やや高め |

| 伝達力 | 軽〜中荷重向け | 中〜重荷重向け |

つまり、ベルトは安くて静かだけど

正確さや強度には限界があり、

チェーンは重たい力をしっかり伝えるけど

音がうるさく潤滑が必要という特徴があります。

ベルト伝達が選ばれる理由

ベルトは以下のようなメリットがあります。

静音性が高い

柔らかい素材でできているため、

動作音が小さく、室内機器などに向いています。

機構がシンプルで安価

プーリー(滑車)とベルトだけで構成できるため、

構造も簡単で設計しやすく、コストも抑えられます。

軽負荷~中負荷の機械に最適

扇風機の首振り機構、プリンター、コピー機、コンベアなどでよく使われます。

衝撃を吸収できる

柔軟性があるため、モーターが急停止しても衝撃を緩和できます。

ベルト伝達のデメリット

エンドレス構造が多く交換が困難

ベルトの多くは「エンドレス(切れ目のない輪っか)構造」であるため、

交換には機械の分解が必要になることが多く、

作業性が悪いのが難点です。

機械の奥にあると交換に手間と時間がかかります。

すべりが起きやすい

普通のVベルトや平ベルトは、

摩擦力で回転を伝えるため、

すべりが発生する可能性があります。

対応策としては、

「タイミングベルト(歯付きベルト)」を使用する方法があります。

タイミングベルトはベルトの内側に歯が刻まれており、

専用のプーリーと噛み合って滑りを防止できます。

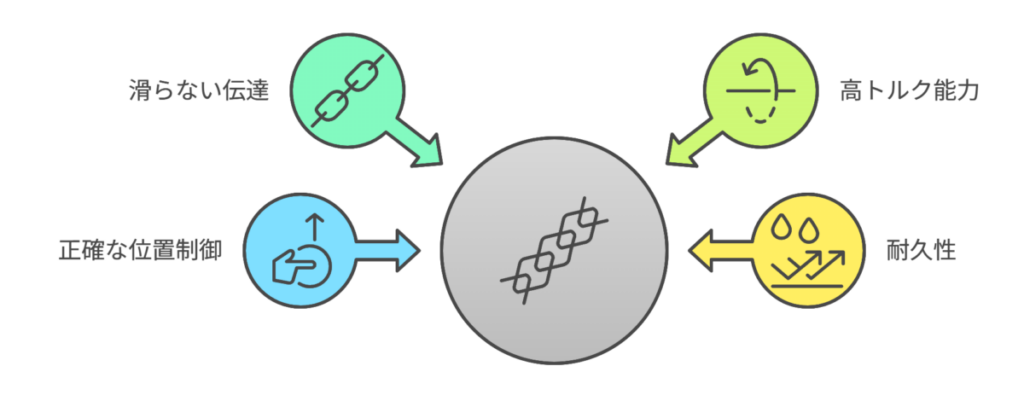

チェーン伝達が選ばれる理由

チェーンの最大の特長は「滑らず強力に伝えられる」ことです。

高トルク伝達に対応

ベルトでは滑ってしまうような重機や工場設備でも、

チェーンは確実に動力を伝えます。

正確な位置制御が可能

自転車やオートバイなど、

決まった回転を正確に伝える必要がある場面で有効です。

高耐久(ただし潤滑必須)

しっかりメンテナンスすれば長持ちします。

定期的な注油や清掃が不可欠です。

チェーン伝達のデメリット

騒音が大きくなる場合も

金属同士が噛み合うため、

回転中にガチャガチャとした音が出ることがあります。

静音性が求められる機器には不向きです。

潤滑とメンテナンスが必要

チェーンは潤滑しないと摩耗やサビの原因になります。

定期的なオイル注入や清掃が必須です。

どちらを選ぶ?判断ポイント

実際の設計でベルトとチェーン、

どちらを選ぶかは以下の観点で判断します。

| 判断基準 | ベルトが向いている | チェーンが向いている |

|---|---|---|

| 音が気になるか? | ◎(静か) | △(音が大きい) |

| 重たい力を伝えるか? | △(軽負荷向け) | ◎(高トルク対応) |

| 正確な回転が必要か? | △(すべりあり) ◎(タイミングベルト) | ◎(正確な伝達) |

| メンテナンスできるか? | ◎(ほぼ不要) | △(潤滑必要) |

| 交換作業は簡単か? | △(交換困難) | ◎(継手で交換可能) |

| コスト重視か? | ◎(安価) | △(やや高価) |

設計時の注意点まとめ

ベルト設計時の注意

チェーン設計時の注意

ベルトやチェーン以外の選択肢は?

最後に、ベルト・チェーン以外にも、

条件に応じた選択肢があります。

| 方式 | 主な用途 |

|---|---|

| 歯車(ギア) | 高精度・高効率な伝達が必要な機械内部 |

| カップリング | 同軸回転をつなぐ(モーターとポンプなど) |

| 軸継手・ユニバーサルジョイント | 角度がついている軸同士の接続 |

| サーボモーター+直結 | 制御性重視、産業ロボットなど |

設計者は「目的」「スペース」「コスト」「メンテ性」「伝達精度」などを踏まえて、

最適な方式を選ぶ必要があります。

まとめ:ベルトもチェーンも、設計に応じて使い分けるのが正解!

▶ ベルト

静かで安価。

軽~中負荷、精度より簡便性を重視する機構に最適

▶ チェーン

高トルクで滑らず正確。

中~重負荷、位置制御が必要な用途に強い

どちらが優れているかではなく、

どちらがその設計に最適か?

という視点で判断するのが、設計者として重要です。

初心者のうちは「見た目」や「なんとなく」で

選びがちですが、その背景にある

伝達特性・構造・メンテナンス性・コストを意識することで、

より確かな設計ができるようになります。

ぜひ、身の回りの機械の中身を観察しながら、

「なぜこの伝達方式を選んだのか?」を考えてみてください。

きっと設計者の意図が見えてくるはずです。

コメント