車や工作機械、工場のライン装置などに

広く使われている「クラッチ」。

この部品は、モーターやエンジンからの

回転の力(トルク)をつないだり切ったり

する役割を担っています。

でも、「なぜわざわざ動力を断続する必要があるの?」

「最初からつないでおけばいいんじゃないの?」と

思う方もいるかもしれません。

この記事では、初心者の方でも理解しやすいように、

クラッチの役割や仕組み、なぜ必要なのかを

やさしく解説していきます。

そもそもクラッチって何?

クラッチとは、動力(回転)を

伝える・伝えないを切り替えるための機械要素です。

もっと簡単に言えば、

「動力のスイッチ」のような役割をしています。

モーターやエンジンが回り続けていても、

その力を必要なときだけ機械に伝えることで、

不要なときの動作を防げる

装置の一部だけを停止できる

安全に操作できる

といった制御が可能になります。

代表的なクラッチの使い方として、

以下のような例があります。

では、なぜこういった

「断続(つないだり切ったり)」が必要になるのでしょうか?

なぜクラッチで動力を切ったりつないだりするの?

~3つの理由でわかるクラッチの役割~

機械設計やメカの基本を学んでいると、

「クラッチ」という部品に出会います。

クラッチとは、回転する力(動力)を

“つなぐ”または“切る”ための機械要素です。

「わざわざ動力を切ったりつないだりしなくても、

最初からつないでおけばいいのでは?」

そんな疑問を持つ初心者の方も多いのではないでしょうか。

本項では、クラッチがなぜ必要なのか、

その仕組みと3つの重要な理由をわかりやすく解説します。

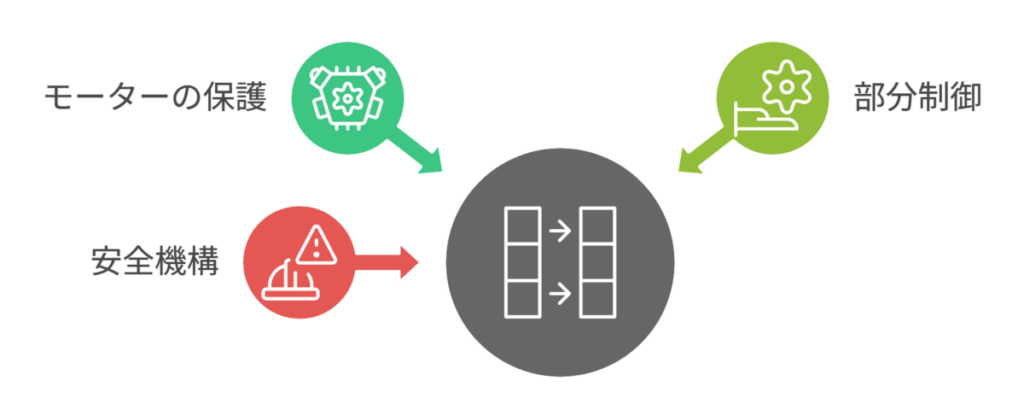

理由①:モーターを回し続けたまま装置の動作を止められるから

モーターは、起動と停止を頻繁に繰り返すと負担が大きいです。

たとえば、以下のような問題が発生します。

電源投入時に大きな突入電流が流れる

モーターが発熱しやすくなり、寿命が短くなる

起動トルクの影響で設計が複雑になる

こういったトラブルを避けるために、

モーターは常に回したままにし、

必要なときだけクラッチで動力を伝えるのが一般的です。

クラッチは電気信号や機械操作で瞬時にオン/オフできるため、

制御がスムーズで、装置のレスポンスも向上します。

たとえば…

理由②:装置の一部だけを動かす/止めるため

装置全体が常に動くわけではなく、

一部分だけ動かしたい/止めたいというニーズはよくあります。

たとえば…

このような場合、クラッチを導入することで、

という部分的な制御が可能になります。

また、クラッチとブレーキを組み合わせると、

精密な位置決めや間欠運転(断続動作)も可能になり、

高精度な制御設計にも対応できます。

理由③:過負荷から機械を守る安全装置として

クラッチには「トルクリミッタ(過負荷保護クラッチ)」というタイプもあります。

このクラッチは、一定以上のトルク(力)がかかると

自動的に動力を切り離す構造になっています。

つまり、クラッチが“安全弁”のような役割を果たすのです。

こんな場面で活躍

こうした場合にクラッチが動力を切ってくれることで、

といった保護機能が得られます。

クラッチの導入で得られるメリット

クラッチの導入によって、以下のような

設計上・運用上のメリットが得られます。

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 制御性 | 動力のON/OFFが簡単でタイミング調整しやすい |

| 機械保護 | 過負荷・異常時に自動切断して破損防止 |

| エネルギー効率 | モーターを回し続けながら制御できるため、起動電力を節約 |

| メンテナンス性 | 装置を分割制御でき、作業効率が向上 |

クラッチは“動力のスイッチ役”

クラッチは、単に回転を伝えるためだけの部品ではありません。

動力を「いつ」「どこに」「どのくらい」伝えるかを

制御する、非常に重要な機械要素です。

クラッチが必要な理由をおさらい

モーターの負担を減らし、常時運転しながら動力だけを制御できる

装置の一部だけを独立して動かしたり止めたりできる

異常時に自動で切断して、機械を保護できる

クラッチの働きを理解することで、

より効率的で安全な機械設計ができるようになります。

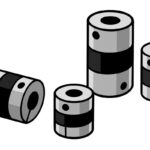

クラッチの種類と特徴

クラッチにはさまざまな種類があり、用途に応じて選ばれます。

| 種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 摩擦クラッチ | 摩擦力で動力を接続 | 自動車、プレス機 |

| 電磁クラッチ | 電磁力で瞬時にON/OFF | OA機器、搬送装置 |

| トルクリミッタ | 過負荷で自動切断 | 工作機械、安全装置 |

| ドグクラッチ | 歯車でがっちり接続 | 高トルクの伝達が必要な場面 |

初心者の方は、

まず「摩擦式クラッチ」と「電磁クラッチ」を理解しておくと良いでしょう。

クラッチを設計で使うときの注意点

~トラブルを防ぐための4つのチェックポイント~

クラッチは、モーターやエンジンなどの回転力(動力)を

必要なときだけ機械に伝えるための

「オン・オフスイッチ」のような機械要素です。

非常に便利な部品ですが、

選定や設計にミスがあると、

思わぬ不具合や故障の原因になります。

本項では、クラッチを設計に取り入れる際に

設計者が押さえておきたい4つの注意点について、

初心者にもわかりやすく解説します。

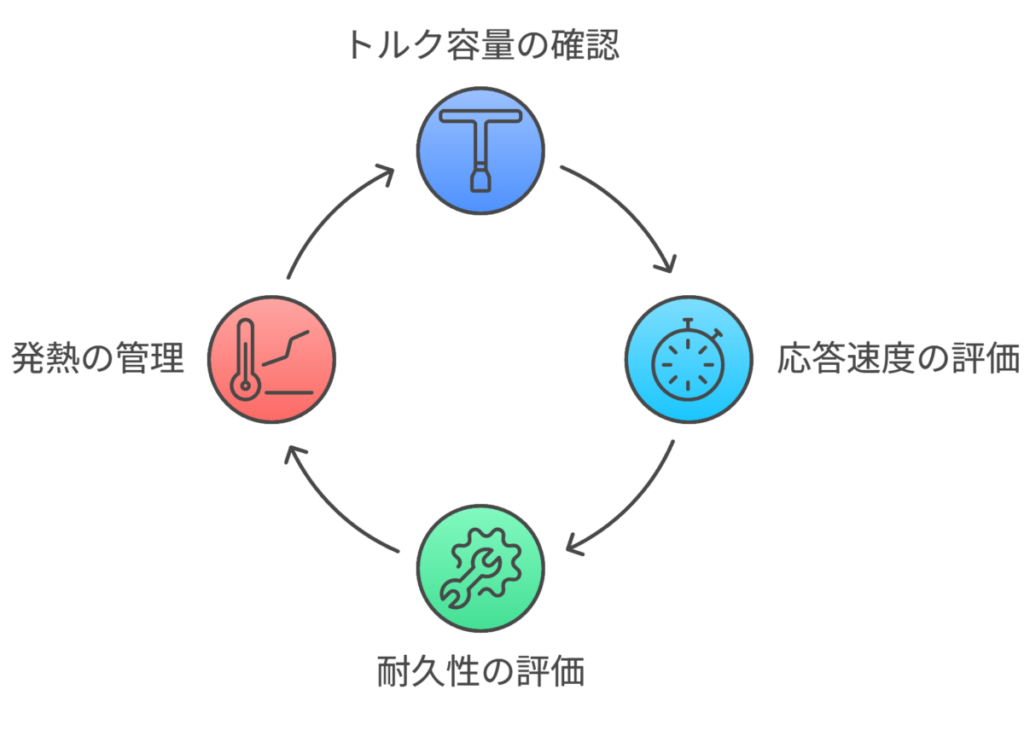

注意点①:トルク容量の確認は絶対に必要!

クラッチには、「このくらいの力(トルク)までなら伝えられる」という

許容トルク値があります。

装置が必要とするトルクに対して、

クラッチのトルク容量が不足していると、

以下のような問題が起こります。

設計者のポイント

注意点②:応答速度は制御タイミングに直結

クラッチには「ON(接続)するまでの時間」と

「OFF(切断)するまでの時間」があります。

これを応答速度といいます。

たとえば、次のような装置では応答速度が非常に重要になります。

応答が遅いと、動作タイミングのズレや製品の品質不良につながります。

設計者のポイント

注意点③:耐久性と寿命を見落とさない!

クラッチは摩擦や機械的な接触で動力をつなぐため、

どうしても摩耗や劣化が発生します。

特に以下のような使い方では、寿命に注意が必要です。

クラッチが劣化すると、

すべりや異音、発熱、さらには伝達不能になることも。

設計者のポイント

注意点④:発熱と冷却対策を忘れずに!

クラッチは回転中に摩擦熱が発生します。

特に連続使用や高頻度の動作では、

発熱によるトラブルが起こりやすくなります。

設計者のポイント

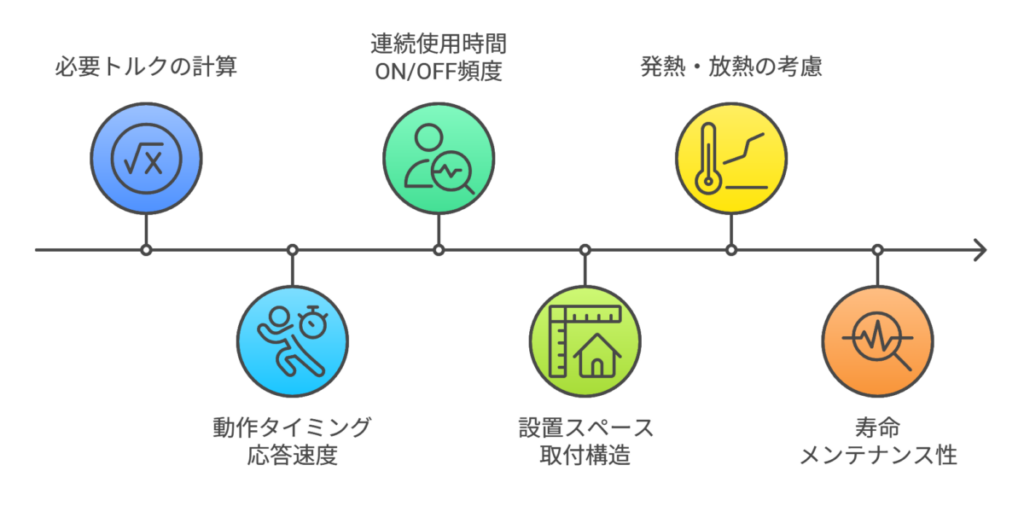

補足:クラッチの選定フロー(簡易版)

- 必要トルクの計算

- 動作タイミングと応答速度の確認

- 連続使用時間やON/OFF頻度の確認

- 設置スペースと取付構造の確認

- 発熱・放熱の考慮

- 寿命とメンテナンス性のチェック

クラッチは“つなぐ”だけでなく“守る”部品

クラッチは動力をつなぐ便利な部品ですが、

トルク・熱・寿命・応答性など多くの要素が絡む機械要素です。

設計時に見落としがちなチェックポイント

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| トルク容量 | 必要トルクに十分な余裕があるか |

| 応答速度 | 制御のタイミングに合っているか |

| 耐久性と寿命 | 使用頻度と交換時期を想定できているか |

| 発熱と冷却 | 高温や連続使用時の熱対策は万全か |

これらをしっかり確認することで、

安全で長寿命な装置設計が実現できます。

設計は“つなぐ”だけでなく、

“止め方”や“守り方”も考えるのがプロの仕事です。

クラッチはまさにそのための重要なパーツなのです。

まとめ:クラッチは動力伝達の“オン・オフスイッチ”

クラッチは、

「モーターやエンジンが回っているからといって、常に力を伝えたいわけではない」

そんな現実のニーズに応えるための、

動力のオン・オフ制御装置です。

クラッチが必要な理由まとめ

▶ モーターは回したまま、動力だけを切り替えたい

▶ 装置の一部だけを停止・再始動させたい

▶ 過負荷や異常時の安全対策をしたい

設計者は「どうやって回すか」だけでなく、

「いつ回すか/止めるか」も含めて考えることが求められます。

クラッチの特性を理解し、適切な選定と制御を行えば、

より安全で効率的な機械設計が実現できます。

コメント