機械設計の現場では、部品リストや材料リスト、強度計算のデータ表など、

行と列で構成された大量のデータを扱う機会が非常に多いです。

そんなときに便利なのが Excelの「テーブル機能」 です。

単なる表ではなく、データ管理を効率化できる「賢い表」になるため、

設計業務のスピードアップやミス防止につながります。

この記事では、テーブル機能の基本操作から、

設計者に役立つ具体的な活用例まで、

初心者向けにわかりやすく解説します。

テーブル機能とは?

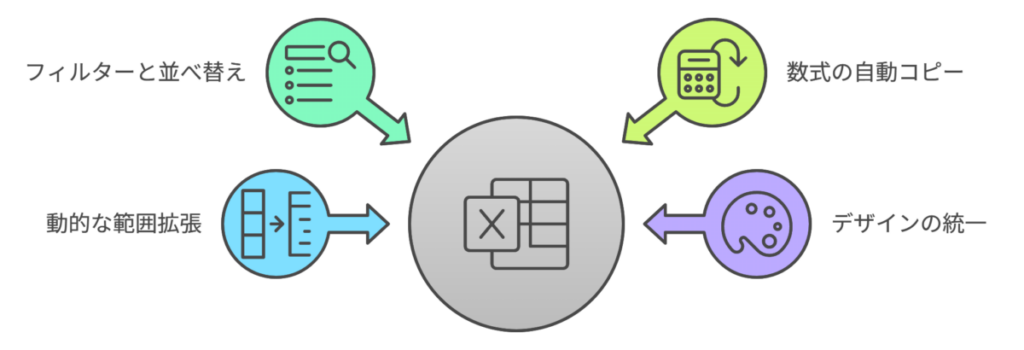

通常の表を「テーブル」に変換することで、以下のようなメリットがあります。

- 自動でデザインが整う(罫線や色分けがされ、見やすい表になる)

- フィルター・並べ替えがワンクリックで可能

- 数式や書式が自動でコピーされる

- 列名を使った構造化参照が可能になり、関数の可読性と保守性が向上する

- 範囲が動的に拡張される(行を追加しても数式が適用される)

機械設計で言えば「部品表の行を追加したのに数式がずれる」

といったトラブルを防げます。

テーブルの作り方

- 表にしたい範囲を選択

- Ctrl + T を押す(または「挿入」タブ → 「テーブル」)

- 「先頭行をテーブルの見出しとして使用」にチェックを入れる

これだけで、自動的に罫線・見出し・フィルター付きの表が完成します。

テーブル機能の便利な特徴

(1) フィルターと並べ替え

- 材料リストを「材質ごと」に抽出

- 部品表を「質量の重い順」に並べ替え

👉 設計レビューのときに、必要なデータを瞬時に探せるので効率的です。

(2) 数式の自動コピー

例えば「質量 × 個数 = 合計重量」という列を追加すると、数式を1行入力するだけで全行に自動適用されます。

👉 部品が100行あっても、コピーし直す手間が不要になります。

(3) 動的な範囲拡張

通常の表では、行を追加すると数式や書式がずれてしまうことがあります。

しかしテーブルなら、新しい行を追加しても自動的に数式・条件付き書式が反映されます。

👉 大規模な部品表や材料リストを扱う機械設計に最適です。

(4) デザインの統一

テーブルにはあらかじめ見やすいデザインが用意されています。

行ごとに色が交互に変わる「バンド付き行」を使えば、大量データも視認性が向上します。

Excelテーブルの構造化参照とは?

~初心者でもわかる使い方と設計業務での活用例~

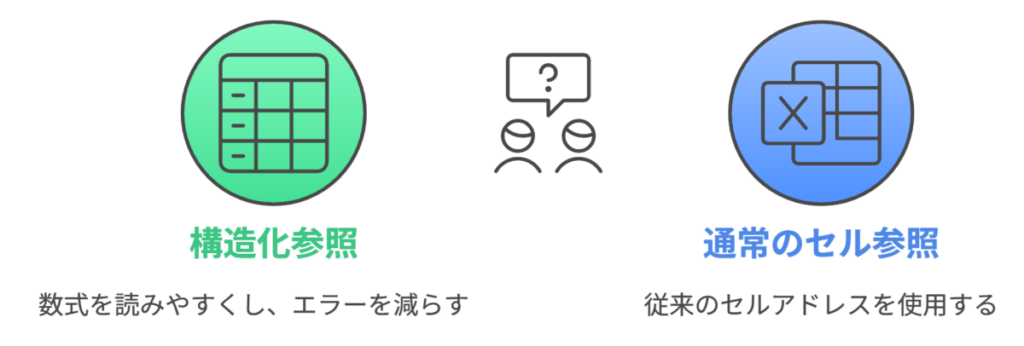

Excelでテーブル機能を使うと、数式の書き方が通常のセル参照(A2、B3など)と少し違って見えることがあります。

それが 「構造化参照」 です。

最初は「なんだか見慣れないし難しそう…」と感じるかもしれません。

しかし慣れてしまえば、セル番地よりも分かりやすく、ミスを防げる書き方 になります。

本項では、構造化参照の基本と、機械設計の現場で役立つ活用例を初心者向けに解説します。

構造化参照とは?

通常のセル参照は、セル番地で指定します。

🔍 例)

=B2*C2

👉 「B列の2行目 × C列の2行目」という意味。

一方、構造化参照は 「列名(見出し名)」で参照 します。

🔍 例)(テーブル内)

=[@質量]*[@数量]

👉 「その行の『質量』×『数量』」という意味。

見出し名を使うので、表の構造が分かりやすくなります。

機械設計での活用例

部品リストで合計重量を計算

部品リストをテーブル化し、次のような数式を使います。

=[@質量]*[@数量]

👉 その行の合計重量を求められます。

行を追加しても自動的に式が反映されるので便利です。

材料リストからの検索

材料データベースをテーブル化しておくと、VLOOKUPやXLOOKUPと組み合わせてもわかりやすくなります。

🔍 例)

=XLOOKUP(“S45C”, 材料表[材質], 材料表[密度])

👉 材質が「S45C」のとき、その「密度」を返す。

設計レビュー用のチェック列

「安全率」列を作り、条件付き書式と組み合わせることで、危険な値を色分けできます。

=IF([@安全率]<1.5,”NG”,”OK”)

👉 安全率が1.5未満なら「NG」と表示。

Excelのテーブル機能を使うと出てくる「構造化参照」は、最初は戸惑うかもしれませんが、慣れると セル番地よりも分かりやすく、エラーを減らせる書き方 です。

- [@列名] で「その行の値」を参照

- [列名] で「列全体」を参照

- XLOOKUPなどと組み合わせると設計データベース管理に最適

特に機械設計者にとっては、部品表や材料リストの管理で強力な武器になります。

まずは小さな部品表をテーブル化し、構造化参照の書き方に慣れてみましょう。

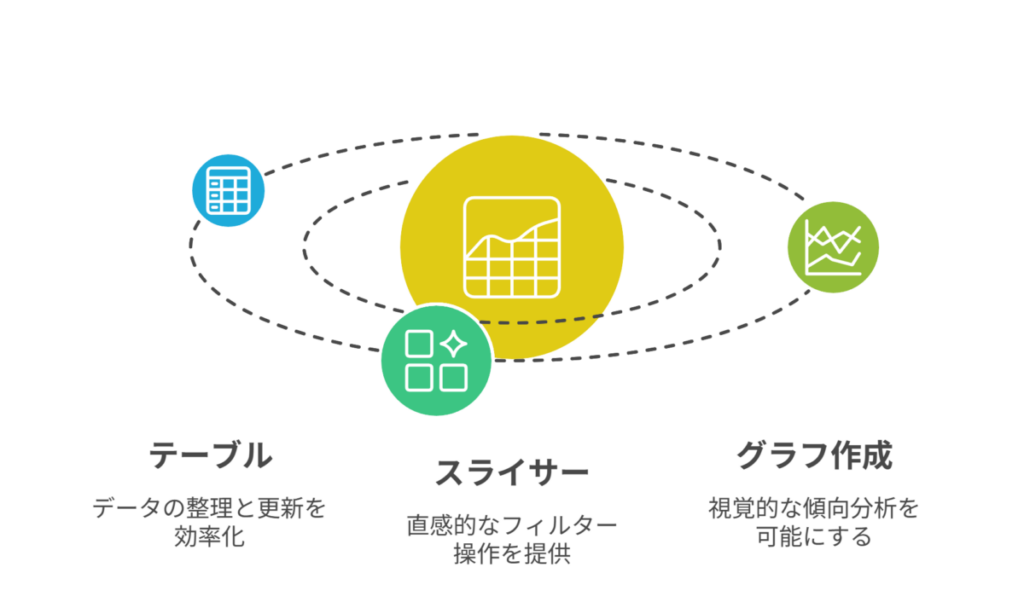

スライサーとグラフの連携活用術

設計現場では、部品情報やコスト試算、進捗管理など、膨大なデータを扱う場面が日常的にあります。

そんな中、Excelの「テーブル機能」は単なる表形式を超えて、データの整理・更新・分析を効率化する強力な武器になります。

さらに「スライサー」や「グラフ作成」と組み合わせることで、条件別の抽出や視覚的な傾向分析が可能になり、設計レビューや報告資料の質も格段に向上します。

テーブル × スライサー:直感的なフィルター操作

特徴とメリット

- テーブルにスライサーを追加すると、ボタン感覚でフィルター操作が可能

- 複数の条件(材質・カテゴリ・担当者など)を視覚的に切り替えられる

- フィルター状態が一目で分かるため、レビューや打ち合わせ時にも便利

活用例

| スライサー項目 | 利用シーン例 |

|---|---|

| 材質 | 材料別の部品抽出・コスト比較 |

| 担当者 | 設計者別の進捗確認・作業分担 |

| 部品カテゴリ | 機構・電装・外装などの分類分析 |

テーブル × グラフ作成:画的なビジュアル分析

特徴とメリット

- テーブルを元にグラフを作成すると、データ更新に応じてグラフも自動更新

- 構造化参照により、列追加や並べ替えにも強い

- スライサーと連動させることで、条件別のグラフ表示が可能

おすすめグラフタイプ

| グラフ種類 | 活用シーン例 |

|---|---|

| 集計棒グラフ | 材質別の部品数・コスト合計 |

| 円グラフ | カテゴリ別の構成比率 |

| 折れ線グラフ | 月別の設計進捗・不具合件数推移 |

| コンボグラフ | 数量とコストを同時に可視化(棒+折れ線) |

実務での組み合わせ活用イメージ

| 機能組み合わせ | 実務効果 |

|---|---|

| テーブル+スライサー | 条件別の部品抽出が瞬時にできる |

| テーブル+グラフ | データ更新に強いダッシュボードが作れる |

| テーブル+スライサー+グラフ | 設計レビュー資料や報告書の自動化が可能 |

Excelのテーブルは「データの土台」、スライサーは「操作のインターフェース」、グラフは「視覚化の出口」。この三位一体で、設計現場の情報整理・報告・意思決定が一気にスマート化します。

Excelテーブル機能の活用例(機械設計者向け)

部品表の管理

- 品番、部品名、材質、質量、数量、合計重量をテーブル化

- 並べ替えやフィルターで、レビューや見積もり資料に即対応

材料データベース

- 材料名、密度、ヤング率、降伏点などをテーブル化

- VLOOKUPやXLOOKUPと組み合わせて、設計計算シートから自動参照

設計変更時のデータ整理

- 行追加時も計算式が崩れない

- 書式が保たれるため、社内レビュー用資料にそのまま使える

Excelテーブル機能の注意点(設計業務向け)

⚠️ 関数の自動拡張に注意

- テーブル内で関数を入力すると、自動的に列全体にコピーされる

- 意図しない計算や重複処理が発生することがある

- 特に複雑な設計計算やマクロ連携時は、手動制御が必要

⚠️ 列名の変更が関数に影響する

- テーブルでは列名が「構造化参照」で使われる(例:

[@部品番号]) - 列名を変更すると、関数やグラフが壊れる可能性がある

- 列名変更時は、関数の再確認が必須

⚠️ テーブルの並べ替え・フィルターが他のシートに影響することも

- テーブルを並べ替えると、元の並び順が変わるため、

他シートで参照している場合に意図しないデータ取得が起こることがある - 並べ替え前に「元の順番列」を作っておくと安心

⚠️ テーブル範囲の拡張に注意

- テーブルの下にデータを追加すると、自動でテーブル範囲が拡張される

- ただし、空白行や結合セルがあると拡張されないことがある

- 安定運用には、空白行を避け、結合セルを使わないのがベスト

⚠️ シート保護との相性

- テーブル内のセルを保護するには、シート保護が必要

- ただし、Excelテーブルに保護をかけると、並べ替えやフィルターが制限されるため注意が必要です。

- 他部署と共有する場合は、編集可能範囲を明示し、構造変更を制限する工夫が必要

設計現場での活用Tips

| 活用場面 | テーブル機能の使い方と注意点 |

|---|---|

| 部品台帳管理 | テーブルで並べ替え・フィルターが便利。ただし構造変更に注意 |

| コスト試算表 | 数式の自動拡張が便利だが、複雑な関数は手動管理が安心 |

| 設計レビュー資料 | テーブルで見やすく整理。列名変更は慎重に |

| 他部署との共有 | 保護設定+説明文で誤操作防止。構造変更は管理者のみ許可 |

Excelテーブルは「便利さ」と「制御の難しさ」が表裏一体です。

設計者としては、構造の安定性と他者との連携を意識した運用がポイントです。

まとめ

Excelのテーブル機能は、機械設計者にとって

「部品表や材料リストを効率的に扱うための必須スキル」 です。

✔ フィルターや並べ替えで検索性が向上

✔ 数式や書式が自動適用で効率アップ

✔ 行を追加しても崩れない堅牢な表に

特に「設計変更が多い現場」や「数百行以上の部品表」を扱う場面では大きな効果を発揮します。

まずは部品表や材料リストをテーブル化するところから始めてみましょう。

コメント